代写经济学硕士论文范文:黑龙江省农民合作社纵向一体化水平测度与影响因素分析

本文是一篇经济学硕士论文,本研究以黑龙江省13地市440家农民合作社为研究样本,基于业务权重法构建了包含结构与功能双重维度的纵向一体化测度框架。通过层次分析法与组合赋权法的耦合运用,实现了主客观指标的协同优化,创新性地解决了传统测度中权重分配偏误问题。

第1章绪论

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

长期以来,在我国以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制下,“小农户与大市场”相互缱绻,小农经济与农业现代化进程出现结构性矛盾固化。在助推小农户与现代农业发展有机衔接过程中,现代农业主体论思潮逐渐居于主流地位①。囿于农户“小、弱、散”等特性,2021年通过的《中华人民共和国乡村振兴促进法》强调,支持农民合作社等新型农业经营主体通过多种方式与小农户建立利益联结机制,促进小农户分享产业价值增值。农民合作社凭借内生“内结农户,外接市场”的主体责任联结机制,逐渐成为重塑“小农户与大市场”、“小生产与社会化大生产”和“分散化与社会化”关系的重要途径②。其经过“互助组”、“初级社”、“高级社”、“人民公社”再到“新型农业经营主体”的自我构建与探索,已从“弱者联合”转向“强弱融合”③。2007年《中华人民共和国农民专业合作社法》(以下简称《合作社法》)施行以来,我国合作社数量呈不断增加趋势。据农业农村部数据显示,截至2024年10月底,依法登记的合作社达到214万个,产业分布涵盖了农、林、牧、副、渔等农业生产的各个领域,辐射带动全国近一半的农户(其中普通农户占成员总数98.2%)。黑龙江省位于中国东北部,长期以来以农业和资源型产业为主,该地区土壤肥沃,尤其是黑土层深厚,适合大面积种植粮食作物。总书记给予黑龙江省“中华大粮仓”、维护国家粮食安全“压舱石”的高度评价。据黑龙江省农业农村部数据显示,2024年农民合作社为8.7万个,农业组织化程度领跑全国。合作社赖“劳动雇佣资本”之理念,依“人、地、钱”之要素而成立,彰显“农业提质,农户益贫”正外部性效应。

1.2国内外研究现状及评述

1.2.1国外研究现状

(1)纵向一体化动机研究。纵向一体化理论滥觞于上世纪30年代的新制度经济学。一方面,Coase(1937)提出企业边界概念,并用之对比市场与管理的交易费用,进而解释纵向一体化出现的原因。交易费用赖于人和环境的双重因素①②,参与者通过刻意忽视风险,有意夸大收益的叙述方式使自身利益最大化,加之市场环境不确定性和事后道德风险变得更加难以控制。而内部交易各方不太可能牺牲整体利益而攫取不当收益,并且监督与解决纠纷更为容易。Klein B et al.(1978)将交易成本理论与纵向一体化决策置于同一分析框架下,当企业面临高交易成本和不确定性时,纵向一体化可以帮助其获取可占用准租金,尤其是在资产专用性较高和不完全合约的情况下,通过内部化交易来降低风险和提高效率①。另一方面,Coase(1937)认为如果交易成本为零,产权的初始界定对于资源的效率配置影响不大,但如果存在交易费用,不同的产权界定和分配,则会带来不同效益的资源配置②。然而,现实中不同组织的产权配置各异,组织的纵向一体化由于边界扩张,引致内部产权安排成本加剧,表现为委托代理问题③。而完全所有权可以有效规避这一问题,纵向一体化通过改变产权结构,在关注法律属性的同时,更加注重在经济决策和行为中的实际作用,有效减少管理者投机行为和组织成本,促使组织绩效提高④。

(2)纵向一体化测度与影响因素研究。相较于纵向一体化动因,学界对其测度研究较少。一方面,纵向一体化缺乏系统性的研究;另一方面,由于不同行业或企业的特点不同,对纵向一体化的理解存在差异,很难建立放之四海而皆准的测度体系。目前,学界对于纵向一体化的测度主要有价值增值法(VAS)④、主辅分类法⑤与投入产出表法(I-O法)⑥,在此基础上演化出了业务权重指数⑦、纵向产业关联指数与Davies-Morris指数⑧等多种方法,并利用微观企业及行业数据进行实证测度⑨⑩。对于纵向一体化影响因素研究,现有文献主要从企业自身特性视角探讨了其经济效应即信息对称性、资产专用性、风险管理以及产品质量控制⑪、企业规模、市场结构⑫等影响。

第2章相关概念界定及理论基础

2.1概念界定

2.1.1农民合作社

合作社具有广泛而深刻的含义,但在不同时空下有所异化。首先,合作社成立的初衷被看作为“弱者的联合”:合作社是人们自愿联合、通过共同所有和民主管理的企业来满足他们共同的经济和社会需求的自治组织①。随着经济社会发展,被认为是使用者所有、使用者控制和基于使用进行分配的企业②。农民合作社作为重要的特殊性社会组织团体,核心是服务农民,其本质与农民专业合作社相同,经由农民合作社在国内本土化过程中发展而来,传承与家庭联产承包责任制,是一种共同合作、联系参与农业生产的活动。中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在2006年10月31日通过的《合作社法》第一章《总则》第二条指出农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上,同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。

农民合作社有广义和狭义之分③,广义概念认为农民合作社是由同一种类型客户的多个成员掌握所有权的企业,狭义认为是投资者以外的一类客户掌握所有权的企业,这类客户为合作社提供一种要素,比如提供一种原材料、提供劳动、消费产品等,这种农民合作社具有“反资本主义”特性,本文中农民合作社特指狭义合作社。此外,农民合作社生产过程可以分为生产要素投入和产品(服务)产出两端,按照所有者客户来自生产要素投入端或产品(服务)产出端,合作社分为生产型合作社和消费型合作社④。本研究将二者纳入同一分析框架,将其看作同一农民合作社的不同要素流向。

2.2理论基础

农民合作社纵向一体化兼具内在动因与外在支持。产业组织理论、交易成本理论及战略管理理论为农民合作社纵向一体化提供必要性凭恃。通过组织结构、成本控制和战略规划等调适,合作社整合产业链,内化部分市场交易,得以竞技双升。

2.2.1产业组织理论

(1)产业组织理论概述。产业组织理论(Industrial Organization Theory)是一套研究市场结构、企业行为及其经济绩效之间的相互关系的理论,其经典分析范式为“S—C—P”。

①市场结构(Structure)。主要包括完全竞争、垄断竞争、寡头市场和完全垄断等,不同市场结构中产品差异、规模经济及进入退出壁垒等各异,显著影响企业行为和市场绩效。

②企业行为(Conduct),包括企业目标、战略和竞争方式等,企业在不同市场结构下会采取不同的竞争行为,主要有价格行为、非价格行为与产权关系变动行为。

③经济绩效(Performance),表现为实现某种经济活动目标程度,反映市场经济运行成果,其衡量核心为市场资源配置的效率和消费者福利,外化为市场失灵、价格歧视和生产过剩或不足等问题。

(2)产业组织理论与农民合作社纵向一体化。农民合作社纵向一体化能够实现规模经营和分散企业垄断性收益,改善社会福利。本研究按SCP范式考察农民合作社纵向一体化内在机理。

第3章黑龙江省农民合作社及其纵向一体化发展现状分析..................................25

3.1黑龙江省农民合作社发展现状..................................25

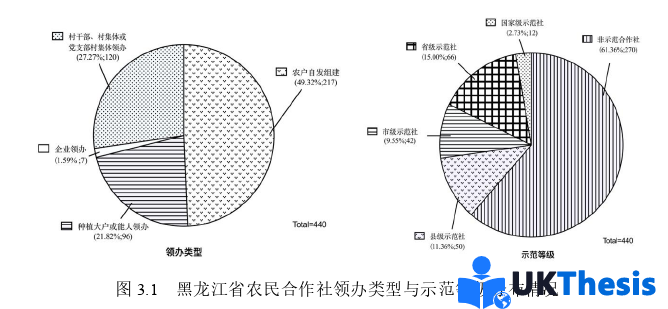

3.1.1领办类型...........................................25

3.1.2示范等级....................................26

第4章黑龙江省农民合作社纵向一体化水平测度......................30

4.1合作社纵向一体化水平测度方法述评与选择..................................30

4.1.1纵向一体化水平测度方法述评..................................30

4.1.2纵向一体化测度方法选择.......................................33

第5章黑龙江省农民合作社纵向一体化影响因素分析...........................52

5.1理论分析与研究假设...................................52

5.1.1“自主内生”与农民合作社纵向一体化:个体层面...........................52

5.1.2“自主内生”与农民合作社纵向一体化:合作社层面.......................54

第5章黑龙江省农民合作社纵向一体化影响因素分析

5.1理论分析与研究假设

农民合作社纵向一体化发展只有在顺应经济发展与外部资源约束的基础上,与合作社经营有关的各层面主体充分发挥主观能动性,才有助于实现农户收入增加、组织实力增强及社会帕累托最优。现有的实证研究局限于某个特定理论①②,或限于合作社理事长视角及成员视角③,亦或某个特定因素④,并未能从内部主体与外部支持两方面展开研究。借鉴上述多角度研究,并结合调研实际情况,本研究对黑龙江省农民合作社纵向一体化影响因素分为“自主内生”与“外嵌融合”两大层面,其中,“自主内生”包括个体层面与合作社层面,“外嵌融合”包括政府层面与外部资源。

5.1.1“自主内生”与农民合作社纵向一体化:个体层面

囿于黑龙江省农民合作社发展乏力,合作社理事长凭借掌握稀缺性要素具备“去内卷化”动力⑤,同时兼具企业家才能与政治身份双重性质⑥。一方面,在农村,人力资源匮乏,企业家才能的边际效益凸显⑦。从合作社生命历程来看,在初期拥有一定资本、技术等资源与创新、合作精神的乡村能人能够察觉成立合作社的必要性。在成长与成熟阶段,囿于潜在利润引致、推动经济组织形式及产销制度演变与政府政策推动加持,引诱农民合作社进行兼具幼稚性与强制性的制度变迁。理事长作为制度变迁动力源,形塑着制度变迁方向①。另一方面,囿于特殊国情与省情,农民合作社自产生开始就受到政府部门持续的关注,与其他国家相比具有鲜明政治属性②。理事长的政治身份蕴含能力、社会网络资本与权力优势③。村干部等具备政治身份理事长与地方政府利益具有一致性,资以降低合作社生产经营成本与风险。但是,作为有限理性的理事长由于政治身份垄断某些关键资源,社员却没有激励获取上级政府的补贴信息,造成合作社实质为套取上级补贴的“空壳”④。更进一步,若村干部等企业家才能匮乏,会基于政绩导向,在既定政治目标的约束中进行决策,从而忽视其发展的内在经济逻辑。

第6章研究结论与政策建议

6.1研究结论

本研究通过梳理已有研究成果,揭示黑龙江省农民合作社纵向一体化通过多重机制实现制度创新效应。通过内部化高频交易环节降低信息不对称引致的契约摩擦成本,依托组织间资源协同与互补资产整合形成异质性竞争优势,借助组织边界调整增强对市场波动的适应性响应能力。这种制度性创新不仅显著提升要素配置效率与价值链增值空间,更通过重塑农业生产关系推动小农户与现代农业的有机衔接,进而构建起涵盖经济效益提升、产业形态升级与可持续发展的三维转型路径,为乡村振兴战略的实施提供了新型组织化载体。

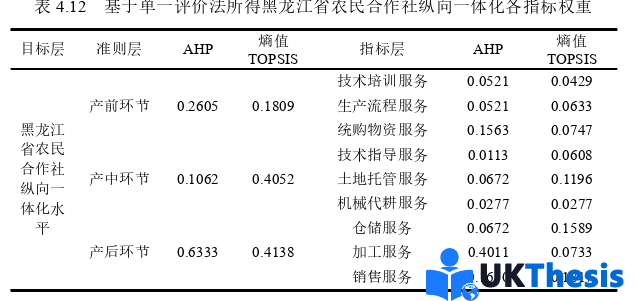

本研究以黑龙江省13地市440家农民合作社为研究样本,基于业务权重法构建了包含结构与功能双重维度的纵向一体化测度框架。通过层次分析法与组合赋权法的耦合运用,实现了主客观指标的协同优化,创新性地解决了传统测度中权重分配偏误问题。实证结果显示:黑龙江省农民合作社纵向整合效能整体偏低,且呈现前向整合指数显著高于后向整合的非对称特征。为揭示其内在成因,研究采用"Tobit-Shapley+分位数回归"的混合模型展开机制分析,发现:在“自主内生”层面,理事长实践性知识积累较学历资本更具价值,合作社领办类型、示范等级的信号传递效应、运营绩效的资本积累功能及治理结构的适应性效率构成核心驱动力。在“外嵌融合”层面,政策干预通过能力建构中介变量产生阶段性催化作用,要素禀赋的基础支撑效应存在显著的规模阈值特征。该结论不仅验证了交易成本理论与战略管理理论的解释力,更通过分位数回归揭示出影响因素的非线性作用规律,为农民合作社纵向一体化发展提供了梯度化决策依据。

参考文献(略)