工程管理硕士论文选题代写:水资源约束下的引黄灌区作物种植结构优化探讨——以垦利区为例

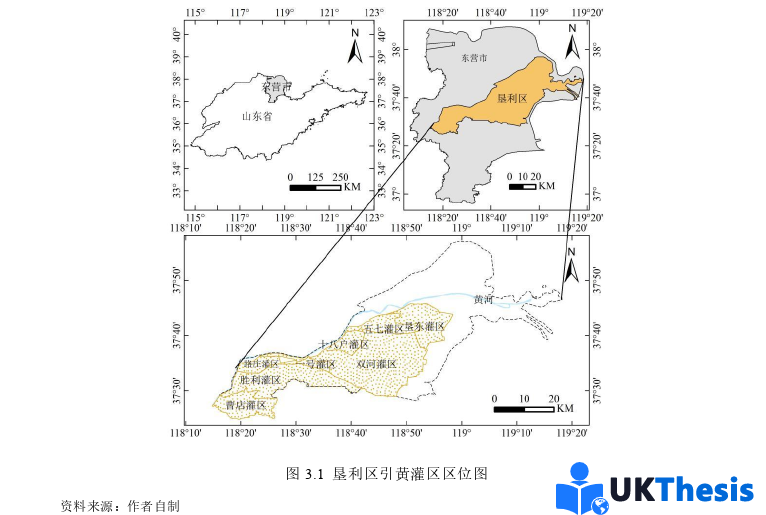

本文是一篇工程管理硕士论文,本文基于国内外关于种植结构优化的现有研究,选取山东省东营市垦利区的引黄灌区作为研究区。研究重点在于解决该地区灌溉水资源供需紧张的矛盾,分析当前种植结构的不合理性,并探讨如何调整以适应现代化灌区的发展需求。

1绪论

1.1研究背景

黄河下游引黄灌溉事业经过七十多年的发展,取得了令人瞩目的成就,山东省沿黄65处引黄灌区已成为我国重要的粮食、棉花、油料等农产品的生产基地,在保障国家粮食安全中起着举足轻重的作用。黄河水资源作为山东省最主要的客水资源,引黄供水量已经达到了全省总供水量的30%以上,黄河水已由单纯的农业灌溉发展为工农业生产、居民生活和生态环境等多种用途,黄河水资源对山东省经济社会发展的支撑至关重要。自20世纪70年代以来,黄河水径流量呈现减少的趋势,黄河下游山东段经常出现断流的现象,最长断流时间在1997年达到226天。2000年以后党中央高度重视黄河保护治理,虽然黄河流域进行了科学治理,已经实现23年不再断流,但是用水需求和水资源供给之间矛盾尚未得到根本解决。一方面,黄河下游属于温带季风气候,年平均降水量在570mm,降雨集中在夏季,雨热同期,降水分布不均导致了水资源的不稳定性,使得黄河下游水量在不同季节和年份之间存在较大波动,另外随着经济和人口的快速增长和沿岸地区的农业、工业和城市需求不断增长,导致黄河下游水资源供需矛盾日益尖锐[1]。农业用水作为地区的主要用水大户,约占下游总用水量的80%以上,灌溉用水是影响引黄需求最重要的因素,而农田灌溉过程中仍存在用水粗放,水资源利用效益不高的问题[2]。水资源匮乏和灌溉用水效率低是制约山东省引黄灌区农业可持续发展的主要瓶颈。

1.2研究意义

(1)理论意义

随着我国现代化进程的不断推进,优化农业产业结构已成为国家和区域发展总体战略需求。针对黄河用水紧张与农作物安全生产之间的矛盾,在保障粮食安全生产的前提下,通过调整农业种植结构,加快优化区域布局,推动农业经济、生态、水资源等综合效益的提高,带动农民脱贫致富,不仅为乡村振兴战略的实施打下了坚实基础,同时研究成果建立的水资源承载能力匹配的种植结构体系,也能够有效地推动黄河流域农业经济带的高质量发展。

(2)现实意义

目前,山东省引黄灌区灌溉水资源供需矛盾紧张,当下种植结构难以满足现代化灌区发展新要求,论文选取垦利区引黄灌区为研究对象,立足于规划基础年粮食安全生产需求、可灌溉水资源量、种植业生产方式绿色转型政策等方面,充分发挥作物种植结构调整的优势,通过调减高耗水作物的种植比例,增加综合效益好的作物种植比例,协调推动种植业经济效益、综合水分生产力、生态效益的最大化,促进灌溉水资源高效利用保障当地农业的可持续性发展。同时研究区不同水文年下建立的水资源承载能力匹配的种植结构,以期为当地种植结构优化决策和灌区农业可持续发展规划提供科学指导和理论依据。

2理论基础与文献综述

2.1相关理论

2.1.1农作物种植结构提取的理论基础

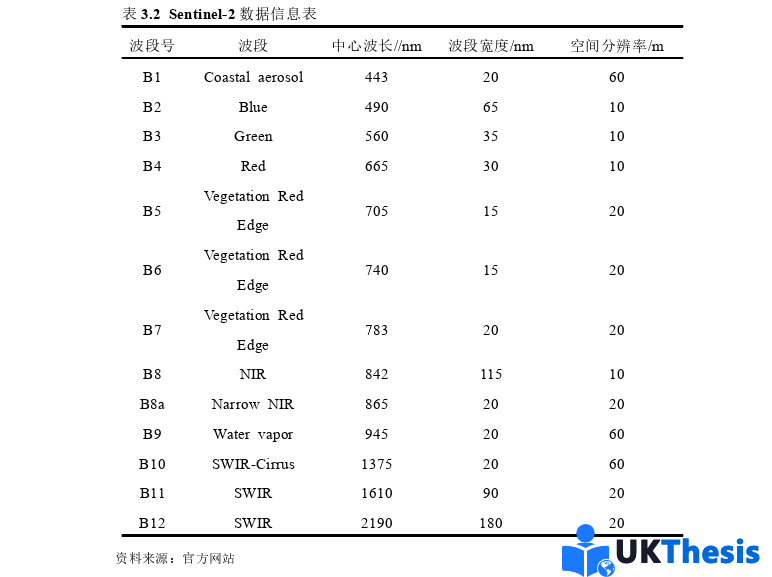

卫星遥感技术是利用卫星搭载的传感器,通过接收地面反射、辐射等电磁波信号,并将其转换为图像或数据的一种技术。通过对这些图像或数据的处理和分析,可以实现对地表、大气、水体等自然环境的监测与调查,进而用于资源管理、环境保护、灾害监测等领域。其理论基础包括遥感原理、传感器技术、数字图像处理、地学信息系统等,结合地学、物理学、数学等多学科知识,是现代地球科学与信息技术相结合的重要领域之一。基于遥感影像的农作物种植结构主要是利用不同作物在遥感影像上呈现出的光谱特征和空间分布特征差异来获取农作物类型和空间格局分布信息。为了更精准地识别和提取这些信息,通过计算机学习大量经过标注的样本数据,构建出不同的分类模型,模型经过训练后,能够自动对遥感影像数据进行分类和预测,实现对区域多种农作物种植结构的准确快速地提取,其中常用的分类方法主要有以下几种:支持向量机(SVM)、随机森林(RF)或深度学习模型等。此外结合地理信息系统(GIS)技术,可以将提取出的农作物种植结构数据与地理空间信息相结合,生成直观易懂的农作物种植分布图,有助于管理者全面了解农作物的种植结构和分布规律,为区域水资源配置、产量预测以及农业灾害监测等提供科学依据,以此推动农业生产的精细化管理。

2.2文献综述

2.2.1提取作物种植结构研究

(1)遥感技术在农业监测领域的起源与发展

相比传统人工统计的方法,遥感技术凭借监测范围大、时效性强、低成本等优势已逐渐成为灌区种植结构调查的重要手段[11]。20世纪50年代,前苏联发射第一颗人造地球卫星(Sputnik-1)送入预定轨道,这一重大科技突破开启了人类航天活动的新篇章[12]。1972年美国发射了第一颗陆地资源卫星(Landsat)后,卫星图像从初步探索逐渐应用于农业领域。20世纪80年代初,美国三大政府机构——国家航空航天局、农业部和国家海洋大气管理局联合启动了“农业和资源的空间遥感调查计划(AGRISTTARS)”。该计划是在前期“大面积作物清查试验”项目成果的基础上发展而来,通过构建全球农业监测系统,成功实现了对国际主要产粮区粮食作物的产量预测评估[13]。欧盟随后启动了名为“遥感农业监测”(MARS)的科研计划,通过该项目的实施,最终在欧盟范围内构建完成了农作物产量预测系统CGMS,实现了对区域内农作物生长状况的监测与产量评估功能[14]。随着农业应用需求的增加和遥感技术的不断发展,加拿大、俄罗斯等其他国家相继利用不同的遥感数据源逐步建立各自的种植面积监测和作物产量预估系统[13]。进入21世纪以后,随着遥感应用技术和应用不断成熟,国外多时间分辨率、多空间分辨率的遥感影像数据得到广泛应用,如美国QuickBird卫星、欧空局ENVISAT卫星、法国SPOT系列等卫星广泛应用于农业监测中,理论和实践实现了突飞猛进的发展[15-17]。

3研究区现状年主要农作物种植结构提取...........................14

3.1灌区概况及数据来源.........................14

3.1.1基本概况.........................................14

3.1.2作物及关键物候期..................................15

4不同水平年灌溉水资源供需平衡分析...................28

4.1水开发利用情况.............................28

4.2灌溉水分配指标....................................29

4.3灌溉需水量计算................................29

5多目标种植结构优化模型构建与应用....................33

5.1模型构建............................33

5.1.1模糊优化模型...............................33

5.1.2权重向量的组合赋权法.......................34

5水资源约束下的多目标种植结构优化模型构建与应用

5.1 AE-FOS-MOP模型构建

5.1.1模糊优化模型

在农业灌区中,不同作物需要合理规划种植面积,特别是在水资源严格管控的条件下。为了实现种植业整体效益的最优,需要对各类作物的种植比例进行科学配置。由于作物布局方案的评估标准存在渐进变化特征,其决策过程本质上属于模糊优选理论(Fuzzy optimum selection theory,FOST)[57]。

5.1.2权重向量的组合赋权法

指标权重ωi是多目标模糊优化模型的一项重要参数,确定指标权重的方法主要包括主观赋权法和客观赋权法两种,主观赋权法主要是依赖于专家、学者或者决策者的专业知识和经验来确定各个指标的权重。其中方法通常包括层次分析法(AHP)、专家打分法等,这种方法灵活且易于理解和操作,尤其适用于难以量化或数据不足的情况。然而它的缺点在于易受个人偏见影响,缺乏足够的客观性和准确性,且结果可能因不同专家的意见差异而导致较大的波动。客观赋权法则依据数学模型或者统计方法来确定各指标的权重,如熵值法(EWM)、主成分分析法等。这类方法立足于客观数据,力求消除人为因素的影响,具有较高的精度和稳定性。传统客观赋权方法存在数据依赖性过强的问题,可能导致分析结果偏离实际应用场景。为解决这一困境,本文采用层次分析法(AHP)与熵权法(EWM)相结合的综合赋权策略,通过主客观方法的优势互补,显著提升了赋权结果的可靠性[58]。使农作物空间配置优化提供了兼具理论严谨性和实践指导性的决策依据。

6结论

6.1主要结论

(1)针对原始作物生育期NDVI时序曲线存在波动和噪声等问题,经S-G滤波重构后的NDVI时间序列曲线更加平滑,能够真实反映了作物真实的物候特征,为作物分类与提取提供了有力的依据。

(2)通过NDVI时序特征呈现的光谱反差结合决策树分类模型可有效解译灌区作物种植结构,混淆矩阵验证结果显示:研究区农作物总分类精度达到86.2%,Kappa系数为0.832,可满足后续灌区农业用水核算和种植结构优化相关研究。作物种植结构提取结果显示:研究区现状年农田主要种植作物为冬小麦、玉米、水稻、棉花、夏大豆等,其中冬小麦-夏玉米轮作模式种植面积最大,春玉米次之,棉花种植面积最小。冬小麦-夏玉米种植相对集中成片,主要分布在路庄灌区、曹店灌区、五七灌区和胜利灌区西部,春玉米和水稻部分集中分布,其余部分较为分散。冬小麦-夏大豆和棉花种植面积较小,零散分布在各个灌区。

(3)2023年、2025年、2035年约分配到研究区用于作物进行灌溉初始水权分别为1.08亿、1.09亿、1.13亿m3;2023年农田灌溉水量缺水率12.4%,规划年灌溉水供需矛盾呈现降低趋势,2025年、2035年农田灌溉水量缺水率分别为8.2%、5.5%;不同水平年下粮食作物用水均占比高达80%左右,其中冬小麦、玉米用水量占比在50%以上,水稻占比在20%以上。蔬菜用水占比在10%左右,其余作物用水占比低。

参考文献(略)