新闻媒体学硕士论文提纲代写:追求“循证”:受众社交媒体健康搜索行为探讨

本文是一篇新闻媒体学硕士论文,本研究以通过社交媒体进行健康搜索的受众为研究对象,结合问卷调查与深度访谈,探究受众社交媒体健康搜索意愿的影响因素,解释受众社交媒体健康搜索行为的传播机制,关注社交媒体健康传播环境的搭建与发展。

第一章研究设计

第一节理论基础

一、精细加工可能性模型

精细加工可能性模型(Elaboration Likelihood Model,ELM),或称详尽可能性模型,于1981年由佩蒂和卡西奥普在广告效果研究中首次提出,该理论模型最初是用来解释消费者在消费过程中,对广告信息的加工过程及其态度改变的关系。该模型被视为消费者信息处理研究中最有影响力的理论模型。经过发展演化,该理论延伸到信息处理领域,用以解释信息对不同受众的传播效果受到个体差异的影响[54]。后续的研究者不仅用该理论来解释劝服和态度改变问题,还将其引入不同的研究视域中,应用于信息搜索、意见采纳、知识分享、行为选择等的实证研究之中。与其他的信息理论相比,ELM有着更为综合可靠的分析手段,它认为人们在评价相关信息时,既非思虑周全,也非毫无思考,而是情境因素影响了个体的认知投入[55],因此该模型适用于分析社交媒体环境下影响受众健康搜索行为的传播机制。

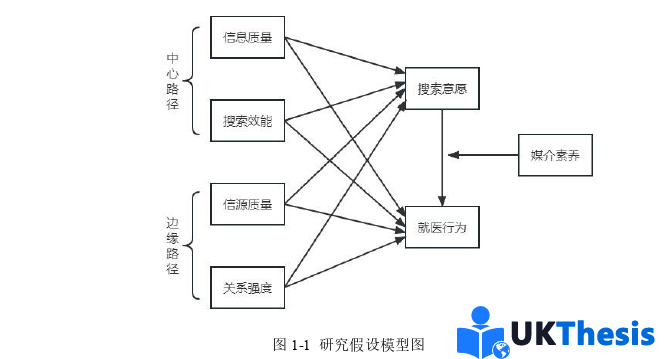

具体来说,精细加工可能性理论模型把信息处理的路径分为两种:中心路径(centralroute)和边缘路径(peripheral route)。受众对路径的选择取决于他们对信息进行精细加工的可能性的高低。在中心路径的影响下,受众倾向于以理性、客观的方式来处理信息,认知卷入度高,对信息的加工与判断更多取决于信息内容本身的质量。当个体的动机与能力较弱时,边缘路径发挥作用,在接收信息过程中,受众偏向以主观、直觉的方式来处理信息,对于信息的判断更加受到外围因素、外部线索的影响。两条路径并不是完全对立的,在不同动机和能力的影响下,两条路径都是同时存在,只是存在力量对比差异。受众对信息处理路径的选择取决于个体动机与能力的调节作用。在本研究中,将根据研究问题,主要考虑媒介素养对于行为意向的调节作用。

第二节研究假设

国内外学者们利用ELM模型对受众的信息接收、加工路径、传播效果进行了一系列探究。从社会心理学角度来看,ELM模型可以用于解释个体选择不同的信息加工方式时产生的两种不同的心理过程,进而产生了相应的信息行为。国外研究发现,信息质量是影响用户在线信息可信性感知的直接原因,易于用户搭建中心路径;相反个体不具备思考的动机或能力会导致其通过信源质量等简单的边缘线索来判断目标行为[66]。

信息质量。信息质量是指信息本身所具备的说服力,是受众对信息内容的感知。查先进等在学术信息搜索研究中发现,信息质量是信息搜索中的重要影响因素,能够显著正向影响用户的认知和情感,并进一步正向影响搜寻行为[67]。在中心路径的研究中,研究者发现信息质量的高低对目标行为意向的影响是显著的。张放等在辟谣信息的研究中发现,属中心路径的解读性信息特征对辟谣信息采纳起到主要影响,高热度、高相关性与高信息含量的辟谣信息更易得到受众的关注和转发[68]。在健康领域研究中也发现,信息质量是人们选择电子病历时的首要影响因素,但对于最终的健康决策,也会受到受众电子媒介使用意愿转变的影响。因此,提出假设:

信息质量正向影响受众社交媒体健康信息寻求意愿。

信息质量正向影响受众就医行为。

受众社交媒体健康信息寻求意愿在信源质量与就医行为间发挥中介效应。

第二章数据分析与假设检验

第一节样本描述性统计分析

一、样本构成分析

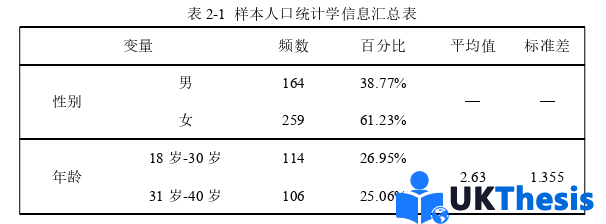

该样本基本涵盖了不同性别、年龄、专业、学历、收入的抽样个体,从人口统计学特征上来看,具有一定代表性。样本具体的人口统计学特征如表2-1所示。

样本个体信息变量的数据处理方式如下:男性赋值为1,女性赋值为2;年龄18岁-30岁、31岁-40岁、41岁-50岁、51-60岁、60岁以上分别赋值为1、2、3、4、5;受教育程度初中及以下、高中/中专、大学专科、大学本科、研究生及以上分别赋值为1、2、3、4、5;收入水平小于3000元、3001-6000元、6001-10000元、10000元分别赋值为1、2、3、4。

本研究收集到的受访者样本中,男性164人,占比38.77%,女性259人,占比61.23%;年龄中位数出现在31岁-40岁年龄段。具有大学本科学历的受众占比最多;占比前三的职业分别为学生、公司职员和专业人士,总体比例合理;月收入为3001元-6000元的受众占比最多,占总样本的35.46%。

第二节相关性分析

相关性分析是指对两个及以上的测量变量进行的相关关系检验,通过检验能够分析出各变量间的关系情况以及其关系的强弱程度。本节采用皮尔逊相关系数,对信息质量、信源质量、搜索效能、关系强度、搜索意愿、就医行为、媒介素养七个变量之间的相关关系进行初步检验。皮尔逊相关系数介于1到-1之间,相关系数r的绝对值越接近1,代表相关关系越强。|r|<0.3,变量之间相关关系较弱;0.3≤|r|<0.5,变量间相关关系中等;当|r|≥0.5,代表变量相关关系强。通过spss26.0进行数据分析,本研究七个变量均存在有统计学意义的相关关系。

在搜索意愿的相关关系中,信息质量(r=0.395,p<0.01)、搜索效能(r=0.429,p<0.01)、信源质量(r=0.321,p<0.01)、关系强度(r=0.391,p<0.01)媒介素养(r=0.276,p<0.01)均正向影响搜索意愿,其中信息质量、搜寻效能、信源质量关系强度与搜索意愿间呈中等相关性,媒介素养与搜索意愿呈较低相关。初步验证了假设H1a、H1b、H1c、H1d、H2。

在就医行为的相关关系分析中,信息质量(r=0.416,p<0.01)、搜索效能(r=0.404,p<0.01)、信源质量(r=0.352,p<0.01)、关系强度(r=0.414,p<0.01)、搜索意愿(r=0.417,p<0.01)和媒介素养(r=0.286,p<0.01)均正向影响就医行为,其中信息质量、搜索效能、信源质量、关系强度、搜索意愿均与就医行为的相关关系中等,媒介素养和就医行为相关程度较弱。初步验证了假设H3a、H3b、H3c、H3d。

第三章 深度访谈分析 ................................... 36

第一节 受众社交媒体健康搜索的现状及特点 ................................. 36

一、媒介发展带来的健康新选择 ..................................................... 36

二、差异化的健康传播偏向 ........................ 37

第四章 研究结论 ................................ 46

第一节 社交媒体与搜索意愿、就医行为 .......................... 46

一、社交媒体环境正向影响受众搜索意愿..................................... 46

二、社交媒体环境正向影响受众就医行为..................................... 48

第五章 研究讨论 ........................... 53

第一节 社交媒体搜索循证成为可能 ............................... 53

一、社交媒体健康搜索的实质是“循证” ......................................... 53

二、搜索循证与健康信念的重塑 ....................................... 54

第五章研究讨论

第一节社交媒体搜索循证成为可能

当受众社交媒体健康信息搜索成为个体解决健康问题时的习惯性行为,其在健康传播实践中的价值进一步凸显。社交媒体在潜移默化中改变着个体的健康信念与健康行为传统的健康传播知信行模式开始失灵,健康知识的丰富与全面削弱了传播的有效性与针对性,健康概念的泛化影响着受众对自身情况和医疗效能的判断,健康焦虑与信任危机之下,受众搜索循证的主动性进一步提高,并影响着他们完成从态度转变到行为改善的关键一步。由此,个体的“循证”加入到知信行因果链条之中,本研究结果也证实了社交媒体健康信息寻求意愿的提高对个体健康行为转变的中介作用和正向影响。以个体为行动主体的微粒化社会到来,受众社交媒体健康寻求的普遍化也打开了数字化医疗时代的未来图景,技术环境的革新进步消除着城乡代际间的健康医疗鸿沟,受众主动的寻证求医也成为医疗的个体化、精准化提供了动力。

一、社交媒体健康搜索的实质是“循证”

健康信息搜索在新闻传播研究中并不是一个新鲜的概念,自本世纪初起,健康信息寻求行为研究在健康传播研究中已居于中心地位。互联网的发展带来了健康信息寻求渠道的多样化,在线健康搜索成为线下问诊外最为大众化的寻求方式。数据显示,在我国健康与医疗成为网民科普需求的最大组成部分,搜索需求旺盛,且高度细分[92]。加之疫情过后,人们的健康意识进一步提高,更加注重个人健康问题,人们对于健康的定义已经不再局限于患有某种疾病,而是将健康认定为身体、心理、社会多个层面的良好状态,且健康的标准也在不断提高,个体的健康搜索与“循证”也随之发展兴盛。

“循证”来自医学领域“循证医学”一词,有寻求证据的含义。循证医学由加拿大学者Gordon Guyatt于1992年提出,其基本定义为“决策应基于当前可得的最佳研究证据,同时结合临床经验及患者偏好与价值观”[93]。循证医学的方法要求医疗从业者审视认真地整合理论证据与临床经验,来为单个病人进行临床决策。此后,这种追寻证据的实践理念现在也开始在心理学及教育学领域兴起。

余论

社交媒体改变了网络话语的权力结构,在健康领域亦是如此。本研究从精细加工可能性模型出发,引入自我效能、关系强度等概念,来分析受众社交媒体健康寻求认知过程中的传播机制,探讨了搜索意愿在受众就医行为改善过程中的促进作用,并最终落脚于思索社交媒体健康环境搭建和个体健康循证的可能性的论证。

本文的局限在于,基于ELM理论提出的研究模型只是通过定量调查验证了社交媒体对受众信息寻求的影响路径,对影响寻求的各因素之间的关系,人口统计学差异对寻求过程的调节作用等问题可以进行进一步的深入探究。在信息质量、信源质量影响健康寻求的路径中,交往情境与关系网络会给寻求带来更多可能,公众对于信息和信源的接触与判断会受到更为复杂的情境因素的影响,公众在信息寻求过程中如何选择社交平台,对信源和路径的信任程度是否会受到其官方身份影响都是可以继续探讨的方向。

“每个人是自己健康第一责任人”,健康传播的发展应更加强调以人为中心,而不是以疾病为中心。医院能治病救人,而抖音、小红书等社交媒体亦能在患者寻医问方的彷徨之际抚慰零落的内心,这是媒介赋予公众个体健康信心寻求的权利和便利。健康传播的未来,是总有一天所有人都可以真正享有自己身体的信息权和处置权[106]。

参考文献(略)