新闻媒体学硕士论文提纲代写:互联网公司协作平台中的劳动控制——以飞书为例

本文是一篇新闻媒体学硕士论文,本文通过对飞书功能性、劳动者实践、互联网企业内部管理制度及劳动者外部压力的深入分析后,从个案推广到普遍,进一步探讨了互联网公司使用的协作平台普遍的可供性,及其在劳动控制方面的实践与运作机制,揭示了企业如何通过协作平台实现对劳动者的劳动控制,并在一定程度上塑造了劳动者的工作行为、价值观。

第一章飞书的功能设计与劳动过程实践

第一节飞书功能:重塑工作方式的实践

2016年,字节跳动推出了企业级办公协作平台“飞书”。在产品研发阶段,字节跳动对飞书定位于帮助企业提升工作效率的协同协作平台。而在实践中,飞书也符合这一产品预期。本节将从飞书的功能设计出发,阐述在飞书的功能设计之下,为劳动者提供了怎样的行动机会,又如何影响了劳动者的劳动决策和劳动行为。

一已读与统计:即时反馈与随时在线的劳动监视

作为一个企业级协作平台,飞书会让消息发送者及时知道自己发出内容的阅读情况,以保证工作信息的有效触达。

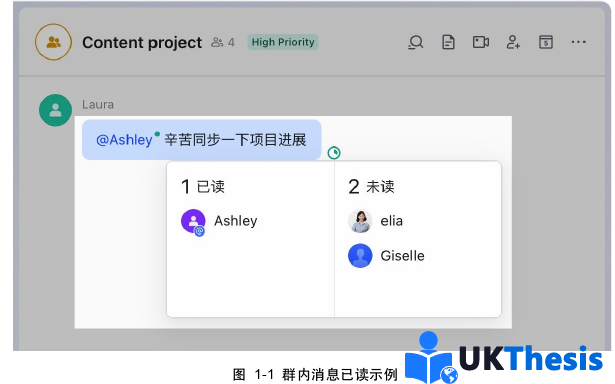

在飞书聊天中,消息发送方的消息右侧有一个圆环图标,当消息接收方阅读后,该圆环会显示为绿色对勾。在群聊中,部分成员已读消息时,会按照已读人数占群总人数的百分比将圆环显示为绿色,把鼠标移动至圆环处,可以看到具体的已读人员和未读人员;当全部群成员已经阅读消息后,该圆环也会显示为绿色对勾。

在群聊中,配合使用的还有“@”功能,被@的成员会收到这条消息的突出显示,可以进一步确保消息及时传递给相关成员。在消息发送方的视角,被@的成员右上角会出现一个灰色空心圆环标志,当被@的成员阅读消息后,该圆环标志也会变成绿色。

第二节劳动者行动:适应与反抗的实践

在飞书的设计与使用中,劳动者需要时刻高效地对工作做出反馈,失去了对工作的自主把握权,传统观念中工作的顺序发生了改变,工作的交叠情况也变得常见,可以说在飞书办公中,劳动者感受到了来自各个方面的压力与催促。面对这样的现状,劳动者也会发挥一定的主观能动性,采取相应的行动减缓工作压力。本节将从劳动者的行动出发,还原在工作场景中,劳动者已采取的适应与反抗实践,以及这些实践的有效性。

一自我调适:沟通处理与加班

心理学家费斯廷格在1957年提出认知不协调理论,认为个体在其认知,包括态度、信念、行为等之间存在不一致时,会产生一种不愉快的心理状态,当产生这种状态时,个体将有意识地减少这种不一致,以恢复心理平衡和舒适感。41在面对飞书带来的工作压力与工作环境时,这样的个体实践也十分显著,“我觉得(面对休息时间被打扰)就是放松心态,自己不要把处理消息当作一件不开心的事情。你就把它跟生活融为一体,就像平常回复朋友的消息一样,不要把这个事情想成我又在加班什么的,把心态放好一点,可能就会好一点。pua自己就好了……其实麻痹不好,但是当你没有办法改变的时候,你就是应该调节自己。因为,我一直是这么理解,如果不调节自己的话,可能被困扰的也只是自己,你的负面情绪也只是自己造化的,那不如就改变自己的心态。”(受访者3)

第二章协作平台劳动控制的特征与影响

第一节协作平台实现劳动控制的特征

与其他的控制方式不同,以飞书为代表的协作平台在劳动过程中的参与,通常是以工具的形式出现,不仅能够隐匿在“工具”之下,更能因为其工具属性而实现24小时的劳动管理与精确的劳动数据追踪,在不知不觉之中塑造了企业文化并促进了劳动者的文化认同,最终成为企业效率的助推器。

一隐形监控:数字化驯化与可见性治理

在社会学和劳动研究中,隐匿性通常指的是一种难以被察觉的控制方式,它不通过显而易见的监控工具或管理制度来施加压力,而是通过日常的、微观的行为规范与数据收集,使个体自觉或不自觉地遵循某些行为准则。这一方式的关键特征在于控制过程不明显,劳动者难以意识到自己正处于监视之中,控制行为隐蔽且不引起反感。

协作平台通过细致的操作设计与数据收集手段,可以将劳动者的行为纳入监控体系之中,既满足了企业对效率与生产力的追求,也使劳动者处于一种难以察觉的控制状态。看似中立、无害的工具,实则深刻影响着劳动者的工作行为和生活状态,具有隐匿性劳动控制的特征。

飞书通过自动记录聊天记录、会议纪要、任务进度等信息,将每一项工作行为都纳入了可追踪的范围。即使劳动者没有主动发起工作报告或任务更新,软件仍然能够根据用户的操作行为,自动生成各种数据记录,呈现出一种高度透明的工作状态。这种自动化的数据收集、记录方式,使得劳动者的每一项工作行为都能够被追踪和监控,且这种监控在很大程度上是无意识的。劳动者往往没有意识到自己的工作行为被软件记录,但实际上这些数据已经成为企业管理与评价的重要依据。这样一来就形成了无形的压力,使得劳动者在无时无刻不被监控的状态下,必须高效完成工作任务。

第二节协作平台中劳动控制的影响

飞书等协作平台通过隐匿、全时、文化性的劳动控制,深刻影响着劳动者的工作方式、行为模式乃至心理状态。这种影响不仅局限于工作层面,还逐渐渗透到职场伦理和社会结构的变动中。对于劳动者而言,在无时无刻追踪与反馈的工作环境中,他们难以抽离出足够的私人时间,情感疲劳和心理压力随之增加;对于职场伦理而言,隐私的侵占和职场关系的紧张成为新的问题焦点,员工的个人空间和时间常常被打破或模糊化,甚至加剧了职场中的以短期结果为导向和以个体主导型的工作方式盛行;对于社会层面而言,社会对劳动者的要求和期待发生了明显的转变,而社会内卷的现象也因协作平台的加速作用而愈加严重,劳动者面临着更加激烈的职场竞争和压力。本章将从这三个不同的方面着手,细致论述协作平台劳动控制带来的影响。

一生活侵蚀:边界消解与意义危机

飞书等协作平台介入劳动过程中,最直接也最鲜明的影响是体现在劳动者身上。通过即时通讯、任务管理、实时反馈等功能,飞书打破了劳动者“固定工作时间”和“固定工作地点”的限制,使劳动者的工作和生活更加交织在一起。然而,这种便捷性带来了严重的副作用,尤其是在工作与生活平衡的维度上。

在传统的工作模式中,劳动者通常在上下班时间内进行工作,离开工作岗位后,往往能够享有一定的私人时间。然而,随着协作平台的普及,尤其是飞书等工具的广泛应用,劳动者常常在下班后依然受到工作任务、邮件、消息等的干扰,工作时间和私人时间的界限变得越来越模糊。无论是在家中、旅行中,甚至是在周末和假期,劳动者都无法真正地“脱离工作”,工作任务和信息始终通过手机或电脑随时可达。在互联网企业之中,劳动者甚至都默认接受了工作必然与生活难以分割的结局,也都默认了请假、休息并不等于不需要工作这一不合理的规则。“机器的本性以及技术发展的必然结果就是没有必要再让直接操纵机器的人具有对机器的控制力。”这一说法在互联网企业中也适用,劳动者通过协作平台进行工作,但无法拥有协作平台的控制权,反而要被频繁地侵扰。在没有严格的工作边界时,劳动者很容易感到自己没有真正的休息和恢复时间,从而导致工作疲劳的不断累积。

第三章 协作平台劳动控制的运作机制 ................................. 49

第一节 企业管理制度的自闭环 ...................................... 49

一 劳动指挥:OKR制度与个人倾向 ................................ 50

二 劳动评价:绩效考核与 360 环评 ............................. 53

第四章 协作平台劳动控制的反思 .................................. 66

第一节 从车间到云端:劳动过程理论的数字时代发展 ................. 66

一 控制对象:从物质劳动到情绪劳动 ........................ 66

二 监控方式:从物理监督到数据监控 .......................... 68

结语 ................................. 76

第四章协作平台劳动控制的反思

第一节从车间到云端:劳动过程理论的数字时代发展

在传统劳动过程理论的研究中,学者们的探讨主要集中的工人群体与工厂车间之中。其中核心的三个部分是资方通过劳动分工、劳动监督与技术手段完成对工人阶级的劳动控制,实现剩余价值的最大化。而劳动者常采取的三个抵抗措施则是怠工、罢工或集体谈判。在协作平台等数字化工具引进后,可以看到劳动过程理论的适用范围也在不断扩大,控制从车间走向了云端,实现了控制对象、监控方式、劳动过程及抵抗策略等四个方面的数字时代发展。

一控制对象:从物质劳动到情绪劳动

布雷弗曼在提及劳动过程理论时,主要针对科学管理理论与福特制展开批判,认为在这样的体系下,实际造成了工人劳动的碎片化、标准化。而后对劳动过程理论的研究也基本沿着此条路径,集中在生产制造业,对工人群体的具体物质劳动进行探讨。但在现代互联网行业中,劳动者的工作除了时间长、内容多,更显著的特征是情绪劳动的加入。

情绪劳动与情感劳动通常被混淆,但在本文探讨的范围内,需对此两者进行区分。情感劳动(affective labor)通常被认为是一种非物质劳动,主要表现于生产出一种轻松、友好、满意与激情的感觉,甚至是一种联系感与归属感。46它是指一种发自人的本能对自身与周遭世界的联系进行的动态调节,实际上属于自我增值。47而情绪劳动(emotional labor)则是吸收拟剧理论发展而来的,指的是“为了报酬,员工管理自己的情绪,并按照组织对面部表情或身体语言的要求来表演”。48相比情感劳动,情绪劳动更强调劳动者为了提供好的“服务”而被迫进行的非真实行为,是对自我情感的压抑与表演。在互联网企业中,由于协作平台的社交属性,劳动者在沟通与工作时要面对较大的响应压力,付出明显的情绪劳动。

结语

当内卷、加班、OKR、大小周、996甚至007、35岁失业危机等围绕着互联网员工时,员工福利、劳动者权益、管理者素质、工作氛围等一一成为劳动者的批判指向。但协作平台这一与劳动者的工作高度相关的软件却成为“中立”的“工具”。劳动者感到疲劳、厌倦、高压,究竟是从何而来?其中的协作平台真的仅仅是工具吗?在深入田野体验并与多名劳动者深入访谈后,协作平台在劳动过程中扮演的角色似乎并没有这么简单。

本文通过对飞书功能性、劳动者实践、互联网企业内部管理制度及劳动者外部压力的深入分析后,从个案推广到普遍,进一步探讨了互联网公司使用的协作平台普遍的可供性,及其在劳动控制方面的实践与运作机制,揭示了企业如何通过协作平台实现对劳动者的劳动控制,并在一定程度上塑造了劳动者的工作行为、价值观。

以飞书为代表的协作平台通过已读、消息统计、加急、添加任务、会议与文档等功能,重塑了劳动者的工作方式,让即时反馈、随时在线成为劳动者的日常;工作也不再是单纯地以重要程度及个人精力来区分优先级,造成了工作顺序的打乱与任务调度的重组;劳动者开始被迫习惯有限时间内多任务处理的工作日常,内卷也因此出现。面对这样繁杂、高强度的工作,劳动者选择从自我调适到消极应对,再到积极学习利用软件功能,最终发现唯一有效地让自己喘息的行动只能是物理切断。看似劳动者是行动主体,但在强大的工具力面前,他们的行动实际上非常无力。在这样的实践之中,可以看出劳动控制并不只是想象,而是现实的写照。

参考文献(略)