代写新闻媒体学硕士论文选题:民初名记者徐凌霄新闻通讯探讨(1912-1919)

本文是一篇新闻媒体学硕士论文,本文聚焦于1912年至1919年间徐凌霄发表于《时报》《益世报》等多家报刊的新闻作品,运用文献资料分析法,深入探究其新闻作品在题材选择、写作风格、结构布局等方面的独特之处。

第一章徐凌霄生平及新闻活动第一节幼年成长经历与投身新闻界

一个人简介与家庭背景

徐凌霄(1886-1961),江苏宜兴人,原名彬。笔名有彬彬、徐彬、老汉、烛尘、一尘、凌霄汉阁主等,是民国初年著名记者,被时人称为“民初三大名记者”。

徐凌霄出生于一个书香门第世家,其祖父徐伟侯于道光甲辰(1844年)考中顺天举人,丁未年(1847年)进士及第,历任临淄、商河、阳信、益都等县知县,晚年担任北京金台书院山长。徐伟侯育有三子,分别为长子臻寿、次子致靖、三子致愉。次子徐致靖(徐凌霄的二伯父)于光绪丙子科(1876年)考中进士,之后长期在翰林院任职。徐致靖育有二子,长子徐仁铸(徐凌霄的堂兄)在光绪十五年(1889年)进士及第,官至湖南学政,是戊戌变法的核心成员;次子徐仁镜(徐凌霄的堂兄)于光绪二十年(1894年)考中进士,任翰林院编修,自此形成了“三翰林”的家庭格局②。

徐致愉(徐凌霄的父亲)于同治庚午年(1870年)考中举人,庚辰年(1880年)以进士身份出任山东知县,先后在新泰、恩县、定陶、长山、蓬莱等地任职。徐致愉共育有七子,徐彬排行第四。徐致愉的七个儿子中,前三个通过科举考试获得“中式举人”身份,而从徐彬开始的后四个儿子则转向新式学堂求学,获得“洋举人”。

第二节徐凌霄的新闻活动梳理

一自由撰稿人向专职记者转向

徐凌霄的职业生涯大致可划分为两个阶段:1912年至1916年3月,他作为自由撰稿人进行创作;

1916年3月起,开始担任《上海时报》的专职记者。

1912年徐凌霄在初入新闻界时,徐凌霄凭借其出色的写作能力,常常被《时报》《大公报》《申报》等多家报纸约稿。作为自由撰稿人,他发文数量有限,文章内容主要聚焦于戏剧和消息领域,然而,凭借独特的写作风格,也积累了一定规模的读者群体。

1916年3月,徐凌霄凭借前期形成的写作风格以及对政治话题的精准把握能力,经主编包天笑推荐,成为《上海时报》北京特约记者,此后以“彬彬”为笔名供稿。在此时期,他将戏剧元素融入新闻通讯作品中,逐渐形成了独特的“戏剧体”风格。例如,在报道一些政治事件的新闻通讯中,他巧妙运用戏剧冲突手法,生动展现各方势力的矛盾与博弈,同时穿插饶有趣味的内幕消息,使作品内容隽永风趣、文笔晓畅明晰,深受读者喜爱。

曾供职于《申报》、联合国秘书处的王之一先生,对徐凌霄在《时报》任职时期的评价极高:“徐君擅长诗词,远生或叹弗如,精究京剧剧本,飘萍实所弗逮,晚年造诣益深,旁通西土右行之书,具历史之素养与世界之观察,岿然而为报界之鲁殿灵光,能以一人兼善数事,实中国新旧交替间不可多得之大文学家,若在义国(按应作意),安见其不为邓遮南乎。”①由此可见,徐凌霄在《时报》时期的新闻作品,不仅得到了大众的喜爱,同时也受到了专业人士的认可。

第二章徐凌霄新闻通讯内容分析

第一节徐凌霄新闻通讯概况

一新闻作品数量分析

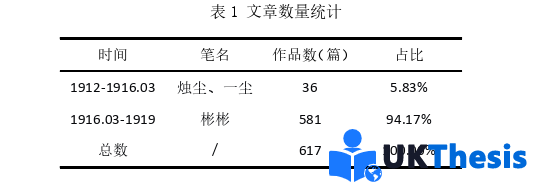

1912至1919年,徐凌霄共计发表617篇文章,其中以彬彬为笔名发表581篇,以烛尘、一尘为笔名发表36篇文章。在617篇作品中,去除同一篇文章在不同报纸重复出现的结果后,剩余573篇作品。

在徐凌霄发表的573篇新闻作品中,通讯是其创作的主要类型,共计有463篇通讯,占比80.80%;其余110篇为闲文杂谈、谐文谜语等类型,占比19.20%。

第二节政治通讯的主要内容

在民初政局动荡的特殊历史阶段,时局变动的信息成为读者关注的焦点。徐凌霄敏锐捕捉到这一需求,将北京的政治时局选定为报道的核心领域,凭借自身对政治场域的敏锐洞察与思索,通过对政治人物与事件的立体刻画,在为大众传递政局变动信息的同时,表达自己对时局发展的观点。

一政治人物通讯

徐凌霄的人物通讯文本中呈现出多元政治主体,其报道对象覆盖北洋政府时期三大政治阵营:其一为以袁世凯为核心的帝制复辟集团,其二以段祺瑞、徐世昌、黎元洪为代表的北洋军阀统治中枢,其三则涉及南方革命势力在南北和谈过程中涌现的政治领袖。作者的通讯作品不仅通过白描手法构建了个体政治家的形象谱系,更通过对派系互动关系的深度解析,系统展现了这些个体政治家的政治立场与价值取向。

基于文本细读与史实互证的研究路径,本研究将研究对象划分为帝制派(复辟帝制势力)、中间派(政治保守势力)、北洋军阀派(军事强权势力)及南方势力派(共和革命势力),通过对人物政治实践与话语表达的交叉分析,揭示民国初期政治生态的复杂面向。

第三章 徐凌霄新闻通讯写作特点分析 .................... 36

第一节 灵活切换的叙事视角 .................................. 36

一 宏观与微观视角结合 .................................... 36

二 官方与民间视角交织 ................................ 37

第四章 徐凌霄新闻通讯特点成因分析 ............................. 56

第一节 客观因素 ................................. 56

一 动荡时局刺激受众需求 .......................... 56

二 “史学为纲”和“救国先造舆论”的家风使然 ............................... 57

结语 ................................... 65

第四章徐凌霄新闻通讯特点成因分析

第一节客观因素

一动荡时局刺激受众需求

个人发展与时代背景紧密相连,民初的动荡时局是徐凌霄新闻事业发展的关键土壤。社会的不稳定,催生出受众对真实新闻的强烈渴望,深刻影响着徐凌霄的新闻创作方向。辛亥革命推翻清朝封建政权,中华民国临时政府通过《中华民国临时约法》保障公民言论出版自由,国内报业迎来短暂“黄金时代”,各类报纸纷纷涌现。但好景不长,1913年袁世凯发动“癸丑报灾”,残酷打压新闻界,许多进步报刊被迫停刊,新闻从业者惨遭迫害,北京言论界失去自由发言空间,呈现出“枯寂无聊”的状态②。1916年袁世凯去世后,中国陷入北洋军阀割据混战局面,政治舞台各方势力争权夺利,政治格局混乱不堪。在这种混乱局势下,信息传播渠道严重受阻。传统官方消息被军阀势力把控,充斥虚假和片面内容,民众难以获取真实可靠信息,无法了解国家和社会现状。

但民众出于对自身生活和国家未来的关切,对真实政策走向和时局变化有着强烈求知欲,渴望知晓战争走向、政策变动对生活的影响以及社会的未来发展。徐凌霄敏锐察觉到民众这一迫切需求。他的新闻通讯围绕热门政治话题展开,精准满足时代诉求。同时在其新闻通讯中既有对政局变动详尽的描述,也有客观理性的分析,同时还能基于自身判断对政局发展趋势进行预测,为民众提供有价值的参考。

结语

民国初年,中国处于社会深刻变革与现代化转型的关键时期。政治格局剧烈动荡,思想潮流激烈碰撞,这种特殊语境为新闻业的发展提供了土壤。在这样的时代背景下,“民初三大名记者”之一的徐凌霄,与黄远生、邵飘萍一道以新闻通讯为载体,生动记录下当时政治博弈、社会变迁与文化碰撞的鲜活图景。

徐凌霄在威权政治的重重压力下,始终恪守新闻职业道德与专业精神,力求客观公正地还原事实真相。在其新闻实践过程中,始终秉持独立思考的态度,以犀利的笔触揭示社会的矛盾与问题,其“戏剧体”通讯的写作方式不仅拓展了新闻文体边界,更以“史家眼光”提升了新闻思想深度。

在新时代背景下,深入研究徐凌霄及其作品,对当代新闻工作有着重要的启示。当代新闻工作者应学习徐凌霄坚守客观公正的原则,在面对复杂的舆论环境和利益诱惑时,保持清醒的头脑,不偏不倚地进行新闻报道;在内容创作上,要像徐凌霄一样深入挖掘新闻事件背后的深层原因,为受众提供有深度、有价值的新闻报道。在技术革新与社会转型并行的今天,新闻从业者更应以他为镜,在信息浪潮中坚守人文底色,让新闻成为照亮现实的“理性之光”与记录历史的“文明之笔”。

参考文献(略)