代写法学硕士论文范文:辅助生殖技术下亲子关系认定探讨

本文是一篇法学硕士论文,本文采取理论与实证相结合的方式,对辅助生殖技术下亲子关系的认定问题开展研究。首先,梳理立法规定及司法现状,并着重分析目前的司法裁判情况,分析法院的裁判依据以及认定标准,并且根据辅助生殖技术的类型分别展开叙述,以全面展现辅助生殖技术下亲子关系认定的复杂性和多样性。

第一章辅助生殖亲子关系认定的理论基础

第一节人类辅助生殖技术的类型

人类辅助生殖技术,又称人工生殖技术,是指运用医学技术和方法对配子、合子、胚胎进行人工技术操作,以达到受孕目的的技术。目前相对成熟的辅助生殖技术主要有人工授精、体外受精—胚胎移植,以及代孕三种,其中前两种已被大多数国家包括我国所认可。

第一,人工体内授精,是指用人工方法将精液注入女子体内,使精子与卵子自然结合,以达到妊娠目的的一种生殖技术[29]。该类型主要解决男性不育的问题,目前已成为我国临床主要运用的人工生育方式,根据所用精液的来源,可以分为同质人工授精(AIH)与异质人工授精(AID),其中前者精液来源于丈夫;后者精液来源于丈夫以外的第三人。而同质人工授精的优点在于所生子女与夫妻双方之间均存在基因上的联系,双方当事人无心理障碍,在道德和法律上争议较少。

第二,体外授精—胚胎移植,是指以人工方式将卵子自体内取出,与精子在培养皿中授精,再植入女性子宫内以生育子女的技术[30]。体外授精主要适用于女性受孕困难的情形,该方式生育的子女被称为“试管婴儿”。体外受精依据卵子来源不同,可分为:妻卵之同质体外受精(夫精妻卵)和异质体外受精(捐精妻卵),捐卵之同质体外受精(夫精捐卵)和异质体外受精(捐精捐卵)[31]。

第三,代孕,是指妇女受他人委托代为孕育孩子,并将生产的孩子交给委托人,是弥补某些女性因身体条件限制不能生育的一种方法。在学界,依据代孕者与被代孕子女是否具有基因联系,将代孕分为基因型代孕(或称局部代孕、传统代孕)与妊娠型代孕(又称完全代孕、宿主代孕)[32]。前者指代孕过程中既借用代孕女性的子宫,又利用其卵子,因此所所生子女与代孕女性存在直接性的基因关系;而后者指仅利用代孕女性的子宫进行孕育,该类型下所生子女与代孕女性之间不存在基因上的关系。

第二节辅助生殖对传统亲子关系认定的挑战

传统的亲子关系认定以“谁分娩,谁为母亲”为原则,即凡怀孕且分娩子女的女性被视为其所生子女的母亲,而母之配偶被认定为子女法律上的父亲,该认定方式基于卵子与子宫具有不可分离性而确立。其理论基础在于,其一,与传统的生育方式相契合,传统生育下遗传、妊娠以及分娩的主体一致,即孕育并分娩子女的主体与该子女具有血缘关系;其二,与传统的伦理道德及家庭观念相适应,传统概念下通常是分娩者与其配偶完成生育,二者与所生子女具有血缘关系而被视为子女的法定父母。但是,现代医学中的辅助生殖技术打破了传统的生育模式,它不再局限于男女结合受孕生子的形式,切断了生育与性行为的纽带。而从法律角度而言,辅助生殖技术的运用令人工生育子女与父母的新型亲子关系在婚姻家庭领域出现,原来法律中关于父母子女关系的分类及亲子身份的定位,已不能完全解释通过辅助生殖而产生的亲子关系。此外,有学者从另一角度指出可能引发的问题,若辅助生殖技术被广泛应用并严格遵守保密规定,会出现越来越多不知晓自己生物学父母身份的“新一代”,如果拥有相同生物学父母的二者恋爱并结婚,将引发“近亲结婚”的伦理问题[33]。

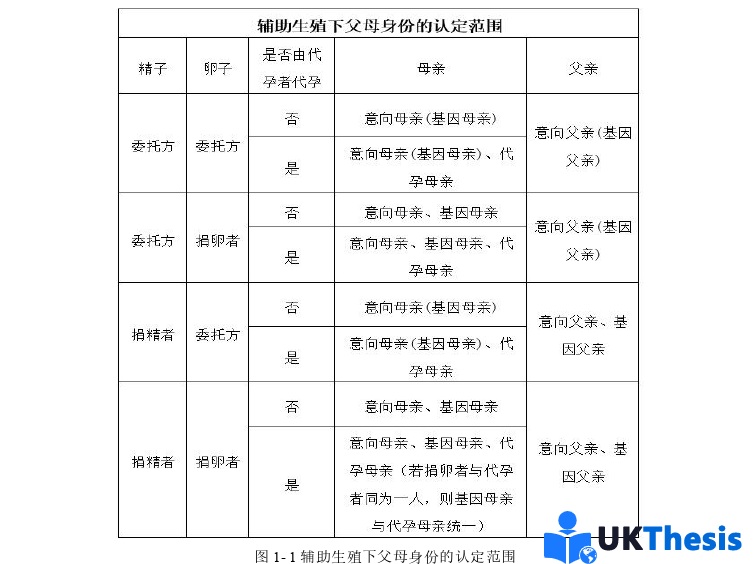

辅助生殖下血缘与妊娠可能出现分离,进而导致人工生殖子女的父亲与母亲身份的认定上存在多重选择,但是父母身份无法完全依据传统规则直接确认,尤其是当精卵来源于夫妻之外的第三人时,则会出现子女生物学父亲与社会学父亲、生物学母亲与孕育自己的母亲,以及生物学父母与社会学父母的不同[34]。由于涉及主体范围较广且不同类型的“父母”均与所生子女存在联系,导致认定子女法律意义上的父母成为难题,换言之,辅助生殖在赋予人们多种生育选择的同时,也令原本简单的家庭关系变得复杂化。从理论上而言,若根据精子、卵子的来源以及是否存在代孕进行分类,那么与所生子女存在联系的父母可能不止一个,尤其是在母亲身份的确认上争议较大,具体情况如图1-1[35]所示。

第二章辅助生殖亲子关系认定的立法规定

第一节我国辅助生殖亲子关系认定的规定

我国辅助生殖技术发展迅速,但是辅助生殖相关法律规范发展相对滞后,特别是在亲子关系的认定方面。首先,从宏观角度而言,我国并没有专门规定辅助生殖亲子关系的法律规范,仅具有规范与管理辅助生殖技术临床运用的规范性文件,且较为分散。

其次,在具体内容方面,辅助生殖领域中与亲子关系认定直接相关的规定较少,如果从不同层级的法律规范来看,主要包括以下规定。

第一,法律的有关规定。首先,《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)并没有对辅助生殖下子女的法律地位做出规定,而实际上,“婚姻家庭编”建议稿曾规定了人工生育子女的法律地位,原本是该法的一大亮点,但《民法典》正式颁布时被删去[44]。其次,《民法典》第1073条赋予父母、成年子女提起亲子关系诉讼的主体资格,即对亲子关系有异议且有正当理由的,父或者母可以请求确认或者否认亲子关系;而成年子女如果对亲子关系有异议且有正当理由的,可以向人民法院提起诉讼请求确认亲子关系。此外,《民法典》还对辅助生殖技术涉及的医学与科研活动做出相应的规定,即民法典第1009条规定,从事与人体胚胎相关的医学活动应当遵守“法律、行政法规和国家有关规定”和伦理道德,不得损害公共利益。第二,司法解释的有关规定。仅《民法典》婚姻家庭编解释(一)第40条中对人工授精子女的法律地位做出规定,即夫妻双方在婚姻关系存续期间一致同意以人工授精技术生育子女,所生子女应认定为夫妻双方的婚生子女。这一规定与最高人民法院于1991年做出《关于夫妻关系存续期间以人工授精所生子女法律地位的复函》(以下简称《复函》内容一致。

第三章我国辅助生殖亲子关系认定的实践探索...........................18

第一节辅助生殖下亲子关系类案件的特征.......................................18

一、样本案例的选择及总体特征.....................................18

二、相关案件的具体情况.............................20

第四章辅助生殖亲子关系认定的现实困境及成因.............................................27

第一节辅助生殖亲子关系认定中的困境...............................2

一、价值冲突难以平衡.......................................27

二、法律依据适用不足............................................29

第五章完善辅助生殖亲子关系认定的构想................................34

第一节完善辅助生殖相关法律规范.............................................34

一、提升法律规范的立法层级.........................................35

二、建立法律规范间的衔接....................................35

第五章完善辅助生殖亲子关系认定的构想

第一节完善辅助生殖相关法律规范

当前科技发展突飞猛进、日新月异,与此同时其对法律提出了更高的要求,即一方面要尽可能地平衡辅助生殖下各方主体的利益;另一方面尽可能地保障传统伦理观念与现代科技的融合。良法为善治之前提,为推进辅助生殖相关法律制度的优化与发展,有必要完善辅助生殖相关法律规范,规范并约束相关行为,这既是妥善解决辅助生殖下当事人之间的纠纷的迫切要求,也是适应技术与时代快速发展的必然选择。

一、提升法律规范的立法层级

为规范我国辅助生殖技术运用并促进该法律制度发展,需对辅助生殖法律规范予以完善。具体而言,鉴于目前相关法律规范的法律位阶偏低,难以全面且有效的规制辅助生殖领域中的问题,未来在时机成熟时有必要提高辅助生殖法律的立法层级,即制定高位阶的《人类辅助生殖法》,替代已不适应我国人类辅助生殖技术治理需要的《人类辅助生殖技术管理办法》[94]。从全球范围内来看,针对相关技术应用的专门立法已成为一种趋势,各国虽然在法律制定的进度上有所差异,但英国、德国、美国等域外国家已率先出台了相应的特别法。相比之下,我国在辅助生殖技术领域的法律规制尚显不足,目前仅停留在部门规章层面,尚未提升至行政法规或法律的高度。然而,随着对该领域认知的不断深化,特别是在当前辅助生殖问题日益凸显的背景下,我国有必要跟上全球法律发展的步伐,推进该领域的专项立法,而该领域的法律规范需覆盖人工生殖技术的核心内容,预先规划并做好法律衔接,旨在构建一个系统化、层次分明的人工生殖技术规范体系。当然,此举并非易事且目前代孕应否合法化仍存在争议,因此在推进立法的过程中,必须做好充分的前期准备,建立系统的法律规范框架,从而更有效地回应社会争议,推动辅助生殖法律制度的完善,确保辅助生殖技术的良性发展与社会福祉的同步提升。

结语

科技推动人类文明不断向前进步,人类辅助生殖技术的诞生,为许多不孕不育的夫妻带来了生育的希望,但是该项技术被广泛应用的同时也在悄然改变着人类传统的生育模式,对传统伦理秩序和亲子关系的认定构成了前所未有的挑战。在传统生育模式中,分娩与血缘密不可分,“分娩者为母”是一项基础性原则,也是社会伦理和法律规范的重要基石,然而,辅助生殖技术的出现令其受到前所未有的冲击。此外,辅助生殖技术在运用中渐趋成熟,而我国现行法律规范却相对滞后,难以有效回应技术发展与社会变革下的实践需求与社会需求,特别是辅助生殖下亲子关系的认定难题。目前,我国立法尚未对上述问题做出明确规定,导致司法实践中法院在处理相关案件时依据具体情况采取不同的认定标准,造成裁判标准不统一的问题,难以保障司法的权威性与统一性,也让当事人陷入复杂的法律纠纷之中。

本文采取理论与实证相结合的方式,对辅助生殖技术下亲子关系的认定问题开展研究。首先,梳理立法规定及司法现状,并着重分析目前的司法裁判情况,分析法院的裁判依据以及认定标准,并且根据辅助生殖技术的类型分别展开叙述,以全面展现辅助生殖技术下亲子关系认定的复杂性和多样性。其次,归纳目前辅助生殖下亲子关系认定中的困境,进而针对困境背后的成因进行分析,为解决现有问题提供方向与思路。最后,为有效化解实践中的亲子关系纠纷,本文在立足于实践需求的基础上,针对辅助生殖相关法律规范的完善以及亲子关系认定的基本原则、具体规则提出了完善构想,以期推动认定标准的统一,平衡好各方主体的权益,从而推动该项技术的良性发展,让辅助生殖惠及的范围更广泛,进一步构建更加和谐稳定的家庭关系与社会环境。

参考文献(略)