代写MBA论文范文:主播类型和产品创新类型对直播间创新产品购买意愿的交互影响探讨

本文是一篇MBA论文,本研究通过探索不同主播类型和不同产品创新类型对消费者购买意愿的交互影响,不仅扩大了社交媒体购物环境下直播生态系统的研究范围,还深化了对匹配理论及信任理论的认知与理解。

1绪论

1.1研究背景

1.1.1现实背景

随着社交媒体的蓬勃发展,直播已成为中国企业不可或缺的营销利器。随着直播的日益流行,直播平台(比如抖音、快手等)正迅速崛起为比传统渠道更具吸引力、影响力和普及度的在线产品推广舞台,许多商家将其用作提升销售的工具。据iResearch最新产业分析报告,2023年度中国直播电商产业生态总交易额突破4.9万亿元,其中用户年均消费支出达8660元。在技术创新领域,虚拟主播作为新兴要素深度融入直播业态,AI数字人技术赋能的总产业产值达3334.7亿元,其核心业务规模突破205.2亿元。预计2024年该领域总产业规模有望增至6402.7亿元,核心业务板块将突破480.6亿元。由此可见,直播行业正迎来前所未有的发展机遇,无论是传统行业还是新兴行业,都在积极探索与直播的深度融合,以创造更多的商业价值。直播电商的一个显著特点是主播与潜在消费者之间的实时互动沟通,主播通过分享商品信息或者个人经验知识等为消费者提供信息支持或情感支持,直播通过其虚拟的实时互动传播模式,增强了主播与消费者间的人际互动,进而发展成更密切的准社会关系[1],逐渐建立起消费者和主播之间的信任,从而对消费者行为产生了深远影响。

当前,直播电商领域主要呈现两种模式:一种是依赖关键意见领袖(KOL)或明星等名人主导的直播[4],品牌方聘请这些影响力人物在其专属直播间内展示并销售产品。然而,这种模式也面临挑战,名人可能因同时推广众多品牌而难以给予特定品牌足够的关注与深度传播,从而影响品牌认知度和体验的深度塑造。此外,名人效应带来的高额佣金成为品牌方的沉重负担,尤其对于资源相对有限的中小型企业而言,难以持续承担这一成本。鉴于此,直播行业孕育出了一种新兴且日益重要的模式——品牌自建直播。品牌自建直播是指品牌内部员工在品牌的直播间展示和销售产品[3]。这一模式赋予品牌直接掌控直播内容与氛围的能力,旨在通过更个性化、针对性的互动体验,深化品牌形象,提升用户黏性,并有效缓解对外部网红依赖所带来的成本压力。

1.2研究目的及意义

1.2.1研究目的

本研究综合整理了国内外关于直播电商、产品创新类型、信任以及消费者购买意愿的相关文献,旨在深入探讨品牌如何适应并融入直播这一新兴营销渠道,尤其是关注品牌自建直播模式下不同主播类型和产品创新类型对购买意愿的交互影响。本研究的主要目标涵盖以下两个方面:

(1)探讨不同类型主播、不同产品创新类型的影响机制。通过情境实验模拟探究品牌自建直播间场景中推荐的不同创新产品(突破式创新产品和渐进式创新产品)和不同主播类型(企业主播和名人主播)对消费者购买意愿的交互作用。

(2)探索主播类型(企业主播和名人主播)和产品创新类型(突破式创新产品和渐进式创新产品)对购买意愿交互作用的中介机制,验证信任(认知信任和情感信任)的中介效应。

1.2.2研究意义

直播电商业态的指数级增长催生了品牌自建直播这一新型营销模式,本研究的理论价值与实践意义主要体现在:

(1)理论意义

第一,相较于以往多集中于网红主播单个群体的研究,本研究创新性地聚焦于品牌自建直播,对比品牌直播间两种不同主播类型对消费者购买意愿的影响,从而拓宽了直播电商生态系统的研究视野。

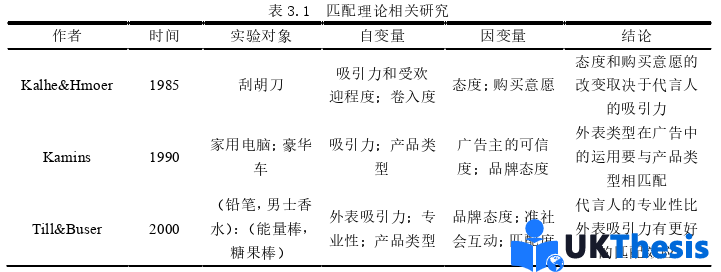

第二,显著拓展了直播电商场景下消费者购买决策机制的理论研究边界。当前的研究大多聚焦于心流体验理论、刺激-有机体反应-反应(SOR)框架以及临场感知等视角,来构建影响消费者购买意愿的研究框架。前人关于匹配假说理论的研究主要集中于广告代言人与产品之间的契合度关系,然而在直播电商语境下,关于主播类型和产品创新类型匹配机制的研究仍存在显著空白。深入探究这一匹配关系不仅能够阐释匹配假说理论的核心内涵及其研究价值,还能拓展匹配假说理论的应用边界。

2文献综述

2.1直播电商的相关研究

2.1.1直播电商的定义

直播电商是指依托视频流媒体技术,由主播(包括品牌方或其委托的推广人员)通过多维度商品呈现(涵盖功能阐释、场景应用及体验模拟)与即时反馈机制相结合,引导消费者完成从认知到决策的全流程转化,最终实现消费闭环的数字化营销模式[15]。相较于传统电商的静态展示模式,直播电商呈现出四个核心特征:社会性、实时性、虚拟性和可视化。其一,在传统电商平台的运营模式下,消费者通常处于单向的信息接收环境,这种缺乏社会互动的情境特征使得购买决策主要依赖于产品本身的信息呈现。而直播过程中实时展示的社交线索,如观众人数、点赞量及销售额等,营造了一种强烈的“社交存在感”[16],这种氛围有效促进了消费者的从众购买心理[17]。其二,在直播购物模式中,它所具备的实时互动性极大地缩短了消费者与主播之间的心理距离[18],不仅激发了消费者的归属感[19]与依恋情感[20],还显著增强了他们对产品的购买意愿及品牌忠诚度[21]。比如实时滚动的弹幕功能优化了用户的参与体验 [22],同时由于在既定直播周期内,用户需完成从信息识别到购买执行的全认知链条运作,这种时间压力导致决策过程中的认知负荷倍增,进一步催化了冲动消费行为的产生。其三,直播购物作为非实体经济,具有固有的虚拟性特征,消费者无法直接触摸产品,只能依赖商品的图像信息来感知产品,这种信息不对称可能使消费者面临风险,即“信息偏误”或“信息不完全”[23]。为了缓解这种信息不对称带来的风险,直播购物平台和主播们采取了多种措施。首先,他们通过提供详细的产品介绍、使用演示和用户评价来弥补消费者无法直接接触产品的不足。许多主播会亲自试用产品,展示其实际效果,以增加消费者的信任感。

2.2信任相关研究

2.2.1信任的定义

信任一直是社会心理学、社会学和经济学等诸多领域关注和研究的重点[27]。随着电子商务的普及,网络交易环境的双重特征——身份隐匿性与信息不对称性,进一步强化了信任机制在电子商务活动中的重要性,因此国内外学者围绕电子商务的信任问题展开了比较深入的研究。Pavlou(2003)从理论层面界定了电子市场环境下的信任概念,将其定义为在充满不确定性的交易情境中,交易参与主体基于理性预期,对交易对方将履行特定交易义务的可能性所进行的主观判断与评估[28]。Gefen等人(2003)指出,在存在机会主义风险的各类经济活动中,信任作为重要的影响要素对交易关系的维系具有决定性影响[29],电子商务中更是如此,因为在电商平台信息有限,消费者无法判断卖家是否值得信赖,所以信任是至关重要的。庞川等(2004)研究指出,商品交易中存在信息不对称现象,商家通常比消费者掌握更多关于价格、质量及性能的关键信息,导致消费者处于弱势地位,并可能引发对商家机会主义行为的担忧[30],这种信任缺失直接影响电子商务交易的达成。研究表明,信任机制的建立能够有效降低缺乏经验的在线消费者所面临的风险,并减少社会不确定性,进而影响消费者选择特定卖家进行电子商务交易的决策。

2.2.2信任的维度

在营销学领域,关于信任问题的探讨经历了从单维度到多维度的演变过程。早期研究主要采用单一维度框架,这一方法被广泛应用于网络虚拟环境、组织间关系以及个人与团体互动中的信任分析。然而,随着理论研究的深化,学者们逐渐意识到单维视角的局限性,二维度、三维度甚至更多维维度的研究范式已成为主流,这不仅拓展了信任研究的理论边界,也为实践提供了更全面的分析工具。Strickland(1958)认为仁慈和可靠是买家在评价卖家时应该考虑的最重要因素,这两个因素是信任来源的主要维度[31]。Mayer等人(1995)总结了现存的文献并将感知到的信任信念分为三个维度,即能力、仁慈和诚信[32]。

3 理论基础与研究假设 ......................... 18

3.1 理论基础 .................................... 18

3.1.1 匹配假说理论 .................... 18

3.1.2 自我一致性理论 ..................... 19

4 实验设计 ................................ 25

4.1 预实验 ...................................... 25

4.1.1 实验目的 .................................. 25

4.1.2 实验设计 ............................. 25

5 结论与展望................................ 41

5.1 研究结论与讨论 ......................... 41

5.1.1 主播类型和产品创新类型对消费者购买意愿的交互影响 .. 41

5.1.2 信任的中介作用 ............................ 42

4实验设计

4.1预实验

4.1.1实验目的

预实验旨在为正式实验的材料选择与设计提供科学依据,其核心目标是通过系统性操纵检验验证实验材料中渐进式创新产品与突破式创新产品在创新程度上的显著差异,确保消费者能够清晰区分两类产品的创新属性(如功能优化vs.技术突破)。同时,预实验通过消费者感知评估,确认被试者能够准确识别并区分两类产品的创新特征,为正式实验提供感知效度支持。在此基础上,研究进一步筛选符合理论要求的实验材料,并对产品描述、视觉呈现等细节进行优化,确保实验刺激物在创新类型上的区分度满足研究需求。

4.1.2实验设计

本研究依据前人对创新产品的研究中选出了六款新产品(同类型产品各两款,共三组)。根据对渐进式创新产品(INPs)和突破式创新产品(RNPs)的概念理解以及借鉴以往Kim等(2015)对创新产品评估的研究材料[94],选取笔记本、鼠标、手机各两款作为实验刺激物,其中渐进式创新产品与突破式创新产品三种中各一款,确保两类产品在创新维度上具有显著差异。渐进式创新产品聚焦功能优化(如笔记本续航提升),突破式创新产品则体现技术突破(如手机可折叠设计)。实验材料设计严格遵循标准化原则:视觉呈现方面,统一图片尺寸(800×600像素)、拍摄角度与背景;信息描述方面,采用统一模板说明产品功能,创新点描述控制在50字以内,避免主观评价词汇;品牌控制方面,使用虚构品牌名称并统一标识设计,以排除现有品牌影响[90]。

5结论与展望

5.1研究结论与讨论

本研究通过对主播类型、产品创新类型、认知信任、情感信任和消费者购买意愿相关文献及资料的梳理与总结,提出研究模型及假设,设计两组2×2情景实验来进行假设检验,其中绝大部分被试年龄集中在20-40岁之间,且拥有高中及以上的学历水平,具有3年以上品牌直播间的购物经历,被试的选择具备一定的实际意义。本文通过模拟不同情景下主播类型和产品创新类型匹配的品牌直播间推荐场景,深入探讨了不同主播类型在促进消费者对品牌自建直播销售新产品方面的作用机制,并在此基础上进一步提出了主播类型与产品创新性的匹配效应,并验证认知信任和情感信任在其中发挥的中介作用,得出的主要研究结论如下:

5.1.1主播类型和产品创新类型对消费者购买意愿的交互影响

本研究以匹配理论为基础,通过实证研究发现:主播类型(企业主播vs.名人主播)和产品创新类型(突破式创新产品vs.渐进式创新产品)对消费者购买意愿之间存在显著交互效应。观看企业主播时,消费者对突破式创新产品的购买意愿显著高于渐进式创新产品,这主要归因于企业主播的专业资质与产品知识完备性等能够有效降低消费者对突破性技术的感知风险。相反,观看名人主播时,消费者对渐进式创新产品的购买意愿显著优于突破式创新产品,这得益于名人主播的流量效应与用户粘性等,能够强化消费者对渐进式创新产品的价值认同综上所述,本研究的理论研究结果与实际商业活动中的现象相互印证,充分证明了主播类型和产品创新类型的正确匹配有助于提高消费者对品牌直播间推介新产品的购买意愿。

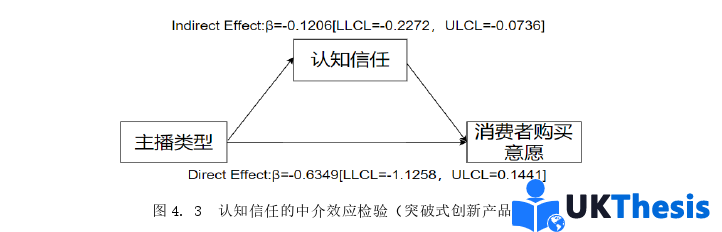

5.1.2信任的中介作用

根据实证分析结论可知,信任在名人主播与企业主播和突破式创新产品与渐进式创新产品对购买意愿的交互效应中发挥中介作用。首先,企业主播在直播中能够激发消费者更高程度的认知信任,这种信任进而提升了消费者对突破式创新产品的购买意愿。相比之下,名人主播则更多地引发消费者的情感信任,提高消费者对渐进式创新产品的购买意愿。结合匹配理论,对消费者而言,人们更加期待获得匹配一致的信息,当主播类型和产品创新类型两者匹配一致时,能使消费者更容易与主播建立起相应的信任,进而提升购买意愿。相反,当主播和产品创新类型未能有效匹配时,会影响消费者对于主播信任的建立,最终抑制购买意愿。

参考文献(略)