代写博士论文范本:系统性金融风险的跨域溢出及政策应对探讨

本文是一篇博士论文,本文对系统性风险跨国跨市场传染的特征、渠道和防控进行了探索,这些结论为风险溢出相关研究提供了更为丰富的经验依据,也为监管机构更科学的制定宏观经济调控政策,应对跨市场跨国风险提供了多视角的理论基础。

第1章导论

1.1选题背景与意义

1.1.1选题背景

2008年全球金融危机的爆发对世界经济和金融体系造成了巨大冲击,学术界和监管当局对系统性金融风险的关注度日益增加。尤其是目前全球经济和金融交易网络高度一体化,跨市场跨国之间的金融关联更加错综复杂。首先,各类金融市场之间在资金借贷等业务往来上相互依存,一个金融市场发生风险时,往往会迅速外溢至其他金融市场,引发连锁反应;其次,不同国家和地区的市场在经济制度、法律环境、文化背景、监管政策等方面存在巨大差异,跨国经济金融活动面临的环境异常复杂,这使得风险跨域溢出可能性也会较大;再次,当前信息传播的速度和范围大幅提升,在此背景下,一个国家(地区)的金融市场内发生的风险事件能够通过多种渠道,如互联网金融信息平台、国际金融媒体等,迅速扩散至其他国家(地区)的金融市场,甚至有可能诱发全球金融动荡。此外,2020年新型冠状病毒(COVID-19)在全球扩散,叠加国际石油价格急速下跌,双重冲击使得全球金融体系面临更为严峻的挑战。进入后疫情时代,世界经济复苏不平衡,全球经济面临诸多不稳定因素如贸易摩擦、地缘政治冲突、气候变化等,也显著增加了风险跨国跨市场溢出的复杂性。有鉴于此,从超宏观视角考虑跨国跨市场的系统性风险溢出及其渠道成为国际学术界和各国监管当局关注的重要问题。

如何防控系统性金融风险的跨域传染至关重要。2008年全球金融危机的发生暴露了宏观金融稳定调控的固有弊端。各国金融当局逐渐认识到,货币政策和微观审慎监管无法全面捕捉整个金融系统的风险传染。因此,以维持金融稳定作为重要目标,从宏观层面整体防范和抑制系统性风险传染,逐渐成为学术界与监管当局的共识。2009年,国际清算银行明确提出宏观审慎监管的主要目标是维持金融稳定和防范系统性风险。2010年11月,各国在G20峰会中就宏观审慎监管达成共识,并在2010年12月出台《巴塞尔协议Ⅲ》,着重强调宏观审慎监管的重要性。之后各国均着手推动金融监管改革,将宏观审慎监管纳入金融监管体系。

1.2文献综述

当前学术界对于系统性风险传染相关的理论探讨较为广泛,其理论基础可追溯至Minsky(1982)的金融脆弱性理论,即金融体制导致了金融系统固有的脆弱性。2008年全球金融危机爆发后,系统性风险传染的研究受到高度重视(Härdleet al.,2016),相关理论不断出现。大体上可以将系统性风险的理论研究归纳为以下几个方面:金融脆弱性理论(Minsky,1982),信息不对称理论(Acharya和Yorulmazer,2007),金融外部性理论(Acharya和Yorulmazer,2007;Acharyaet al.,2017),金融市场功能错位理论(Adrian和Brunnermeier,2016)以及金融关联理论(Allen和Gale,2000;Acemoglu et al.,2015)等。整体来看,系统性风险传染理论研究较为丰富,因此,本文遵循“风险溢出特征—风险溢出渠道—风险溢出防控—防控绩效评估”这一逻辑深入挖掘风险溢出的细节,文献综述也按照这一顺序展开。

1.2.1系统性金融风险跨域传染及其度量

系统性金融风险往往先起源于单个金融部门,进而向整个金融系统传染和扩散。2008年全球金融风险前后,学术界对系统性金融风险的研究由“太大而不能倒”(too big to fail)逐渐转换为“太关联而不能倒”(too interconnected to fail),使得系统性金融风险的传染成为重要的研究领域。

1.2.1.1跨国跨市场风险传染文献评述

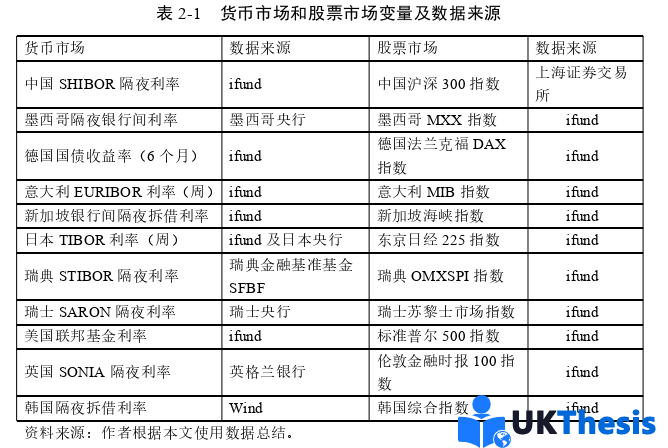

本文重点关注跨市场跨国风险传染研究:何德旭等(2021)以全球主要经济体的货币市场和资本市场(股票市场)为研究对象,考察了系统性风险的跨市场和跨国溢出问题。其研究发现,金融风险在资本市场的传染效应比在货币市场更加显著,且美国和英国是主要的系统性风险净输出国家,而中国和欧元区国家则是主要的风险净输入国家。苗文龙等(2021)也采取了类似的方法对主要国家的货币市场和外汇市场的风险传染进行了分析。

第2章溢出水平:基于频域方法的分析

2.1系统性金融风险溢出的时频共振性

目前全球经济深度融合,金融市场不断发展,金融环境变得更加复杂,系统性金融风险跨国跨市场的溢出呈现出新的特征。其中,不同持续期下的下风险传染表现也各不相同,时频共振性显著,其已成为理解当下系统性金融风险传染的关键维度。从现实层面来说,市场参与者在投资组合中会选用具有不同周期的不同市场资产,进而通过期望效用为资产估值。因此,金融市场中的周期性因素会自然而然地产生异质性冲击,引发短期和长期的系统性风险跨国跨市场溢出效应。从学术层面来看,金融风险序列表现出的溢出效应多数具有多分辨率特性,即不同频域的风险溢出存在差异(如溢出方向与溢出强度等不同)(范小云等,2023)。

2.1.1高频下的短期波动特征

由小规模突发事件引发的风险溢出具有明显的高频和短期波动特征,传播速度快,市场投资者可以快速捕捉到高频风险,然后采取措施及时对冲风险,因此这类冲击仅在短期内造成影响(方意和邵稚权,2022)。一般而言,在高频域,系统性金融风险跨市场溢出主要受短期市场情绪和投资者行为的影响(李政等,2021),如一国政治局势紧张可能导致该国的货币大幅贬值,这会引发国际投资者的恐慌情绪,导致资金从该国的股票市场和国债市场撤离,流入相对安全的国家和资产,如美元或黄金。又如当一国央行突然降息,货币市场利率下降,其流动性状况会在短时间内对其他金融市场产生影响。再如当市场出现重大利空消息时,投资者可能会迅速调整投资组合,如恐慌性抛售股票,转而投资债券或黄金等避险资产,导致股票市场下跌,债券市场和黄金市场上涨。这种短期的资金流动会在不同金融市场之间迅速传导风险。并且,投资者的羊群效应也会加剧风险的跨国跨市场传播。特别的,随着目前金融科技的发展,高频交易、算法交易等新型交易方式在金融市场中的应用越来越广泛,这些交易方式交易速度快且规模大,其也可能会在短时间内引发市场的剧烈波动,从而导致风险的跨市场传导(何剑和许芳,2024)。如当某一金融机构的算法交易出现错误,可能会在瞬间引发大量的交易订单,导致市场价格的大幅波动。

2.2研究方法和数据说明

2.2.1溢出计算方法介绍

参考已有文献,本文首先利用GARCH(1,1)模型计算各市场动态波动率以刻画各个市场的波动风险,再利用VaR (Value at Risk)方法计算各个市场的尾部风险水平;在此基础上,采用基于LASSO-VAR模型的BK溢出指数(Diebold和Yilmaz,2014;Baruník和Krehlík,2018)这一方法,考察全球主要市场的波动溢出风险和尾部溢出风险在不同持续期下的溢出水平,已有研究缺乏对这一问题的深入讨论。

2.2.1.3风险溢出计算

Diebold和Yilmaz(2014)提出,可以利用对VAR模型的预测误差方差结果来表示市场之间的溢出效应,值得注意的是,该方法突破了传统乔利斯基方差分解结果依赖变量顺序的局限,为量化变量间溢出的大小和方向提供了一个更实用的框架。Nicholson et.al(2017)引入LASSO到VAR模型中,以更加有效的处理截面变量较多的情况。

Baruník和Křehlík(2018)考虑了异质性频率响应,用以考察信息溢出的短期(高频)和长期(低频)影响。高频域上的溢出发生在短周期波段之间,表示信息溢出持续时间较短,可能受市场因素影响更多;低频域上的溢出则发生在长周期波段之间,表示冲击产生的影响会持续较长时间,更多的受经济基本面等长期因素影响。

第3章 溢出结构:基于三维视角的分析 ........................... 47

3.1 系统性金融风险溢出的全球网络特征 ........................ 48

3.1.1 网络联动性 ................. 48

3.1.2 全球一体性 .................... 49

第4章 溢出渠道:基于机器学习方法的检验 .......................... 67

4.1 系统性金融风险跨域传染渠道及影响因素 ...................... 67

4.1.1 风险传染渠道 ....................... 68

4.1.2 主要影响因素 ........................ 71

第5章 溢出调控:中国“双支柱”政策的脉冲响应评估 ................... 136

5.1 系统性金融风险传染防范机理 ............................ 137

5.1.1 货币政策对跨域风险传染的调控 ....................... 137

5.1.2 宏观审慎政策对跨域风险传染的调控 .................. 138

第6章调控绩效:基于时变模型结果的进一步分析

6.1量化方法介绍

6.1.1多政策冲击的共同政策效果量化

本节利用TVP-SV-VAR模型的结果,加权计算“双支柱”政策组合共同实施时对风险的总调控效果。具体的,在计算货币政策对风险的影响时,将宏观审慎政策对货币政策的影响作为权重,生成存在宏观审慎政策冲击时,货币政策受此影响会对风险有怎样的综合作用。对宏观审慎政策做类似处理同样计算综合政策作用,再将二者相加即为“双支柱”政策共同冲击时对风险的总政策效果。

基于上述多政策冲击综合效果量化方法,分别在短期、中期和长期下计算“双支柱”政策综合调控结果如下表6-1①。以2020年10月为例,若此时同时给宽松的宏观审慎政策和紧缩型货币政策一单位冲击,短期国际风险则溢入0.0344单位,但在长期来看则有助于减少国际风险0.0247单位;短期国内风险传递增加0.1878单位,长期增加0.2222单位。

第7章主要结论及政策建议

7.1主要结论

7.1.1全球系统性风险溢出水平受风险持续期、类型及市场类型的显著影响

近年来,金融创新不断加快,金融体系日趋复杂性,一国(地区)内不同金融市场之间的风险相互交织,风险跨市场传导的可能性不断增加。各国不同金融市场之间的联系也日益紧密,跨境资本流动、跨境贸易等规模不断扩大,使得金融风险在不同国家(地区)之间的传播速度更快、范围更广。因此,一个国家(地区)的某个金融市场波动可能迅速引发该国与其他国家不同的金融市场的连锁反应,系统性金融风险的跨市场跨国溢出效应显著。同时,当前国际金融市场面临诸多不稳定因素,加大了系统性金融风险发生的概率,对系统性金融风险的跨国跨市场溢出进行系统研究,有助于探索更加有效的金融监管模式和政策工具。

第一,风险持续期对跨国跨市场风险溢出有显著影响:短期风险溢出更剧烈,重大危机时长期风险溢出更显著。

第二,波动风险和尾部风险高度关联且有差异,二者在货币市场的跨市场风险传染中差异性最大。

第三,不同市场间存在风险交叉传染,股票市场中70%风险留于同类市场,其他三类市场风险则有50%进行跨市场交换。并且,股票市场是关键净风险溢出市场,外汇市场向其他市场显著溢出长期尾部风险,货币市场在一般情况下是最大风险承担者。相对而言,股票和货币市场在跨市场风险交换中的作用最为突出。

第四,不同国家在全球风险系统中的表现有所不同。美、德、英、意等发达国家是重要风险输出地,美国更多影响全球外汇和货币市场,德国更显著的影响全球国债市场。中国的四类金融市场风险主要来源均为跨市场风险,说明了中国系统性风险跨市场传染的复杂性。

第五,从时序角度分析,2008—2023年有四次跨市场风险传染高点,在不同阶段,各个市场在风险溢出中的表现有所不同,但外汇市场一致存在重要作用。

参考文献(略)