博士论文 基于多种深度学习方法的径流变化预估研究

摘要

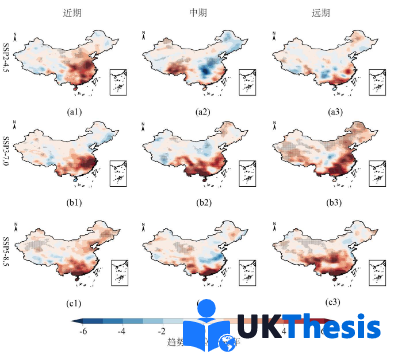

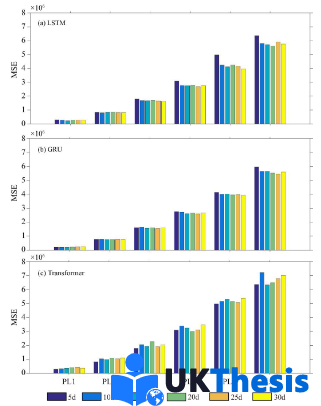

在气候变化的背景下,洪涝灾害频发,对径流变化进行预测以及对未来径流进行预估,可以了解掌握径流演变趋势,为水资源管理、水资源合理配置、抗洪、防旱等提供科学的依据。未来径流变化研究离不开地球系统模式数据,但其分辨率较低,很难应用到高精度的水文和水资源研究中去,因此需要对其进行降尺度;此外,对于在不断变化的气候条件下表现不足的降水-径流模型,需要更稳健的新模型或改进的建模方法对未来径流进行预估。针对以上问题,本研究首先提出了基于深度学习融合降尺度框架,将其应用到地球系统模式数据中,生成了一套空间分辨率为 0.25°×0.25°的未来多情景(SSP2-4.5,SSP3-7.0 和 SSP5-8.5)最高气温、最低气温、气温、降水和相对湿度等五个不同变量的月时间尺度数据,为后续的未来径流预估研究提供数据支撑;其次,构建了 LSTMSA 和 GRUSA 深度学习径流预测模型,通过与深度学习最新方法 Transformer模型和常用的深度学习方法构建的径流预测模型的评估比较,证明了这两个算法有效提升了径流预测的精度;接下来根据以长江流域的大通站为例,利用深度学习方法结合可解释性方法理解其背后的降水-径流的关系的变化,证明了可解释深度学习在理解降水径流关系中的潜力;最后,基于 LSTMSA 和 GRUSA 模型构建了未来径流预估的框架,将其应用到中国区域 185 个子流域的径流预估工作中去,在历史时期利用深度学习方法构建气象要素和径流的回归模型,随后训练好的模型中输入先前生成的高分辨率未来多情景数据,即可得到未来不同情景下的预估的径流变化情况,分别在年和季节尺度上对径流的变化进行的分析。得到以下主要结论:(1)深度学习融合降尺度方法可以有效提高 CMIP6 的数据分辨率和数据质量,其效果优于机器学习随机森林等其他方法。在经过融合降尺度之后,平均气温、最高气温、最低气温、降水和相对湿度的数据误差均得到了有效改善。在未来,气温、降水在我国的上升趋势都比较明显,其中气温上升趋势在我国北部较大,降水上升趋势在我国南部较大。(2)结合了自主力机制的 LSTM 和 GRU 后生成的 LSTMSA 和 GRUSA 模型可以有效提高 LSTM 和 GRU 模型的径流预测的精度。多种深度学习方法在径流预测中均取得的较高的预报效果,但深度学习最新算法 Transformer 并没有取得最优效果,导致这一现象的原因是最新算法的模型参数量较大,当数据量有限时并不能使其训练收敛。此外合适的模型输入时长可以有效提高模型的预报性能。(3)通过可解释性方法来分析大通站径流的主要影响因素可以发现,深度学习可解释方法可以正确的理解降水-径流的非线性关系。以三峡大坝运行前后为时间节点来分析大通站径流的影响因素。通过分析发现,在三峡大坝运行前,主导大通站径流的主要因素是上游来水,而在三峡大坝运行后,主导大通站径流的主导因素为长江中下游的降水,进一步证实了深度学习模型能够学习到数据中存在的非线性关系,并显示了可解释性深度学习方法在理解降水-径流关系以及地球科学其它类似领域的潜力。(4)基于深度学习的降雨-径流回归模型在模拟中国地区的径流中有很好的表现。在进行研究的 185 个水文站点中,验证期中大部分站点的纳什效率系数值均大于 0.7。从未来预估结果来看,中国绝大多数地区年径流表现出上升的趋势,上升比较明显的区域主要位于过渡区中东部和湿润区南部。夏季,过渡区、干旱区和青藏高原地区的站点径流量在主要处于上升的状态,在湿润区中绝大多数水文站点的径流量下降。冬季的站点的径流量的变化与夏季表现出完全不一致的现象,在过渡区、干旱区和青藏高原地区,站点冬季径流增加的现象较为明显。

AbstractIn

the context of climate change, the frequent occurrence of flood disasters highlights theimportance of runoff prediction and future runoff projection. These efforts facilitate a deeperunderstanding of runoff evolution trends and provide a scientific foundation for waterresource management, rational allocation, flood control, and drought mitigation. Research onfuture runoff variations is heavily dependent on Global Climate Model (GCM) data. However,the low resolution of GCM outputs hinders their application in high-precision hydrologicaland water resource studies, necessitating effective downscaling methods. Furthermore,traditional rainfall-runoff models often exhibit limitations under dynamic climate conditions,underscoring the need for more robust models or advanced modeling approaches to accuratelyestimate future runoff.To address these challenges, this study introduces a novel deeplearning-based downscaling framework, which is applied to GCM data to generate ahigh-resolution dataset with a spatial resolution of 0.25° × 0.25°. This dataset spans multiplefuture scenarios (SSP2-4.5, SSP3-7.0, and SSP5-8.5) and provides monthly-scale data for fivevariables: maximum temperature, minimum temperature, mean temperature, precipitation,and relative humidity. This high-resolution dataset serves as a critical data foundation forfuture runoff projection research.To address these issues, this study first proposes adownscaling framework based on deep learning integration. This framework is applied toGlobal system model data to generate monthly-scale data with a spatial resolution of 0.25° ×0.25° for five different variables: maximum temperature, minimum temperature, averagetemperature, precipitation, and relative humidity under future multi-scenario conditions(SSP2-4.5, SSP3-7.0, and SSP5-8.5), providing data support for future runoff estimationstudies.Secondly, two deep learning runoff prediction models, LSTMSA and GRUSA, weredeveloped. A comparison was made between these models and other common deep learningmethods, including the latest Transformer model, proving that the two proposed algorithmseffectively improve the accuracy of runoff predictions. Next, using the Datong station in theYangtze River Basin as an example, deep learning methods combined with explainabletechniques were applied to understand changes in the precipitation-runoff relationship,demonstrating the potential of explainable deep learning for understanding suchrelationships.Finally, a framework for future runoff projection was constructed based on th

LSTMSA and GRUSA models. This framework was applied to estimate runoff for 185sub-basins in China. For the historical period, regression models between meteorologicalfactors and runoff were constructed using deep learning methods. The trained models werethen input with previously generated high-resolution future multi-scenario data to obtainprojection of future runoff changes under different scenarios. Runoff changes were analyzedon both annual and seasonal scales, leading to the following main conclusions:(1) The deep learning-based merged downscaling method can effectively improve theresolution and quality of CMIP6 data, outperforming other methods like random forestmachine learning. After applying the integrated downscaling, the data errors for averagetemperature, maximum temperature, minimum temperature, precipitation, and relativehumidity were significantly reduced. In the future, there is a clear upward trend in bothtemperature and precipitation across China. The temperature increase is more pronounced inthe northern regions, while the precipitation increase is more evident in the southern regions.(2) The LSTMSA and GRUSA models have proven effective in improving the accuracyof runoff prediction. While various deep learning methods have achieved high performance inrunoff forecasting, the latest deep learning algorithm, Transformer, did not yield optimalresults. This is likely due to the larger number of model parameters, which, with limited data,hindered convergence during training. Additionally, selecting an appropriate input durationfor the model can significantly enhance its forecasting performance.(3) By using interpretability methods to analyze the key factors influencing runoff at theDatong Station, it was observed that interpretable deep learning methods can effectivelycapture the nonlinear relationships between precipitation and runoff. The analysis wasconducted with the operation of the Three Gorges Dam serving as a temporal breakpoint.Thefindings reveal that before the operation of the Three Gorges Dam, the dominant factorinfluencing runoff at the Datong Station was upstream inflow. However, after the dambecame operational, the primary factor shifted to precipitation in the middle and lowerreaches of the Yangtze River. These results further confirm that deep learning models caneffectively learn the nonlinear relationships inherent in the data. Additionally, they underscorethe potential of interpretable deep learning methods in advancing our understanding ofprecipitation-runoff interactions and their applicability in other similar domains within Earthsciences.

未来不同变化情景下年降水量变化趋势图:(a)21 世纪前期(2025-2045 年),(b)21 世纪中前期(2045-2065 年),(c)21 世纪后期(2080-2100 年);打点的格点表示显著性水平为 0.05时,通过 MK 检验发现趋势显著

目录

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究进展

1.3 存在的问题

1.4 研究目标与内容

1.5 论文的章节安排

第二章 数据与方法

第三章 基于深度学习的CMIP6 多模式数据融合降尺度与评估

第四章 基于深度学习多种方法的径流预测及评估

第五章 基于可解释性深度学习理解降水-径流关系—以大通站为例

第六章 基于深度学习的中国未来径流变化预估

第七章 总结与展望

参考文献

第一章 绪论

1.1 研究背景

根据政府间气候变化专门委员会第六次报告(Intergovermental Panel on ClimateChange, IPCC),2011-2020 年相比较于工业化前,全球平均气温已上升了 1.09°C,近30 年的平均气温为过去 1400 年的最高水平。全球变暖给自然环境和人类在很对方面带来了大量的影响(Yamaguchi et al., 2020; Hasegawa et al., 2021; Quante et al., 2021; Toumaet al., 2021; Naumann et al., 2021)。全球气候变化预计将通过引起的蒸发增加和降水模式的变化,从而影响水文循环,进而影响水资源(Naumann et al., 2018)。预计全球变暖及其可变性将加剧全球水文循环,从而改变径流变化的时间和径流大小,导致洪水和干旱等极端事件的频率和强度增加(Naumann et al., 2021)。河流径流对气候变暖的响应较为复杂,因为径流生成过程不仅受大气因素控制,还受下垫面条件控制(Farinosi etal., 2019)。例如,在日尺度上,径流系数的非线性增加导致径流对升温的响应率高于降水的响应(Huang et al., 2014; Yin et al., 2018)。在较长的时间尺度上(例如每月),径流对全球变暖的响应可能归因于不同的物理机制。较长时间尺度的径流变化取决于蒸散量与降水量的分配。研究通常表明,蒸散量对温度的敏感性与克劳修斯-克拉佩龙方程(Clausius-Clapeyron)之间存在正相关关系(Zhang et al., 2019)。月降水量和蒸散量对气候变暖的同步正响应将影响降水量在蒸散量和径流之间的分配,从而改变径流的生成。有学者基于 CMIP5 输出研究了月径流对全球变暖的敏感性,据预测,全球平均径流将以大约 2.9%的速度增加,并与温度上升呈负相关(Zhang et al., 2014)。评估未来气候变化对径流的潜在影响对于可持续利用和流域范围内的适应性管理具有重要意义。总的来说,气候变化对降水量、蒸发量、高原冰川融雪量都产生了影响,再通过地表水循环过程,对河流的径流变化产生影响,从而影响整个空间的水资源分布,对人类生产生活、生态环境以及灾害的发生产生深远影响。因此,气候变化下的径流变化研究工作至关重要。研究未来径流变化离不开地球系统模式(Global climate model, GCM),GCM 是用于模拟当前气候和预测给定温室排放情景下未来气候变化主要工具。由于 GCM 来自不同的研究机构,分辨率、初始条件、参数设置等方面都不尽相同,即便是对同一地区同一时期的同一气象要素进行模拟,也可能存在较大差异(Phillips and Gleckler, 2006;White and Toumi., 2013)。所以,GCM 很难应用到高精度的水文和水资源研究中去。统计降尺度和动力降尺度(区域气候模型方法)已成为从流域建模的粗分辨率转换为精细分辨率的手段。先前的研究已经证明,高分辨率 GCM 在模拟当前和预测未来气候方面具有巨大优势(Gao et al., 2008)。所以生成一套高精度的地球系统模式数据也尤为重要。许多研究通过构建降水与径流之间的关系来进行径流的预测和预报。然而,由于流域特征和降水格局在时间和空间上的变异性,降雨-径流过程是一个非线性的复杂现象(Reddy et al., 2021)。过去,水文模型被广泛用于径流模拟,这些模型需要大量与流域相关的参数,其中许多参数难以获得(Kratzert et al., 2018)。经典的统计模型,如自回归、移动平均和自回归综合移动平均模型,被广泛应用于水文数据集的预测。然而,这些线性统计模型假设信息是固定的,直接构建关系,由于水文数据的非线性特征,这些模型的预测能力受到限制。尽管有许多类型的模型用于表示降雨过程,但问题仍未完全解决,因此采用合理的替代建模方法是不可避免的。人工智能模型可以提供输入到期望输出的直接关系,而不考虑任何内部过程。近年来,人工智能技术已被水文学家用于径流预测研究中(Kao et al., 2020; Salloom et al., 2021)。在全球气候持续变暖的大背景下,对径流变化进行预测以及对未来径流的变化趋势进行预估可以为水资源管理、水资源合理配置、抗洪、防旱等提供科学的依据,一直是目前气候变化相关研究的热点之一。

不同模型在不同输入步长和预测天数下预测值和真实值的 MSE,(a)LSTM,(b)GRU,(c)Transformer,横坐标代表不同预测时长

1.2 国内外研究进展

1.2.1 地球系统模式数据降尺度研究进展地球系统模式(Global climate model, GCM)是预测未来气候变化的主要工具,其综合考虑了物理和生物过程。GCM 的预测数据为从全球和区域的角度发现气候变化及其潜在影响提供了机会(Yuan et al., 2021)。有许多研究利用 GCM 数据分析未来气候变化(Parsons et al., 2020; Gillett et al., 2021)。这些研究指出了使用 GCM 数据的三个主要问题:(1)对 GCM 数据进行数据降尺度以获得更高精度数据;(2)对 GCM 数据进行偏差校正;(3)融合多个 GCM 数据以获得更高的准确性。由于有限的计算资源以及模型结构和参数化中的一些简化假设和不确定性,GCM 的输出具有一定的误差和原始的低空间分辨率(Phillips and Gleckler, 2006)。当前的 GCM 的输出空间分辨率运行,只能以 0.5 到 3.75 度的空间分辨率提供输出,大多数在 2 度左右,这些空间分辨率不足以进行详细研究(White and Toumi, 2013)。空间降尺度方法被广泛用于提高 GCM的分辨率(Shrestha et al., 2014; Baghanam et al., 2020)。它可以分为统计和动力降尺度技术(Kannan et al., 2013)。动力降尺度主要基于高分辨率区域气候模型(Regional climatemodel, RCM)并使用来自 GCM 的限制的横向边界(Adachi and Tomita, 2020; 杨雅薇等,2021)。虽然动力降尺度计算复杂,但可以获得更高分辨率的降尺度数据,目前动力降尺度后的地球系统模式数据空间分辨率一般在 10km 到 30km(蔡怡亨等,2018; Zhu et al.,2017; Guo et al., 2018)。至于统计降尺度,它建立了 GCM 与局部尺度气象数据之间的关系,然后生成高分辨率数据(Maraun and Widmann, 2018)。统计降尺度计算简单,其降尺度效果取决于区域气象数据的丰富度。由于动力降尺度方法复杂且计算成本高,因此统计降尺度方法更加常用。最流行的统计降尺度技术是基于回归的方法,例如多元和广义线性回归模型等(Das et al., 2019; Asong et al., 2016),因为它们对计算资源的要求低且实现简单。虽然分辨率有所提高,但无论是统计降尺度还是动力降尺度,仍然存在相当大的偏差(Miao et al., 2015; 黄玮,2013)。为了减少偏差,许多偏差校正方法被开发出来,包括统计特征偏差校正(如均值、方差和标准差)(Ho et al., 2012; Fang etal., 2015)、概率分布偏差校正(例如,使用累积密度函数(CDF)来匹配 GCM 和观测数据(Jakob et al., 2011)和非平稳偏差校正方法(Miao et al., 2016)。偏差校正方法可以获得更接近观测数据的结果(Fan et al., 2021)。但是校正和降尺度方法带来了一些不确定性,例如偏差校正和降尺度的 GCM 数据低估了极端灾害造成的生产损失(Laffertyet al., 2021)。在不同的应用任务中,不同的偏差校正方法得到了最好的性能(例如,在挪威的降水偏差校正中,两种非参数变换方法的性能优于其他 9 种方法,回归技术在温度偏差校正的相关性方面优于其他 11 种方法在西班牙)(Gudmundsson et al., 2012;Gutiérrez et al., 2013)。但当前的 GCM 偏差校正方法存在一些局限性(例如 GCM 平均偏差校正只考虑 GCM 的平均偏差,分位数-分位数校正会给变量的空间梯度带来额外的偏差)(Bruyère et al., 2014; Colette et al., 2012)。此外,大多数偏差校正方法应用于单个模型数据集,这给未来气候预测方面带来了更多的不确定性。考虑到不同的 GCM 具有不同的优势,可以潜在地组合以相互补充,因此已经有不少研究方法来融合多个 GCM 以获得效果更好的输出。在以往的研究中,由于单一 GCM数据不稳定,集合平均(Ensemble Mean, EM)方法被认为是一种简单有效的 GCM 融合方法(Weigel et al., 2008)。CMIP6 模型的评估结果表明,在不同的评估规则下,没有一个模型在所有区域中表现最好(Papalexiou et al., 2020)。由于 GCM 具有不同的分辨率并在不同区域显示出不同的优势,EM 方法在区域和全球范围内对未来的温度数据具有更好的精确分析(Fan et al., 2020; Lovino et al., 2021; You et al., 2021; Tang et al., 2021)。EM 方法简单有效,但仍有改进空间。近年来,随着地球观测和模型模拟数据等“地球大数据”的快速增长,基于深度学习的方法因其更好的处理大数据的能力而在地球科学中发挥着越来越重要的作用(Reichstein et al., 2019)。这些新方法已成功应用于地球科学的许多领域(Yuan et al., 2020; Toms et al., 2020),例如数据融合和降尺度(例如粗分辨率温度和降水)(Huang, 2020),土地覆盖识别及制图(Tong et al., 2020; Dong et al., 2021),信息重建(如重建温度的缺失数据)(Kadow et al., 2020; Barth et al., 2020; Tang et al.,2021b),信息预测(以多年 ENSO 预报和复杂热带不稳定波预报为例)(Ham et al., 2019;Zheng et al., 2020)和环境参数反演(如 PM2.5 和气体浓度)(Zang, 2021; Tang et al.,2021a)。CMIP6 模型的输出数据将在估计中达到 30PB(Stockhause and Lautenschlager,2017)。传统的方法需要分为多个过程分别解决 GCM 存在的问题,给未来的气候资料预测带来额外的不确定性。当使用 GCM 时,新的深度学习方法提供了处理问题的新机会。可以从计算机视觉的超分辨率(Super resolution, SR)领域中迁移一些成熟的深度学习算法来一起解决这些问题。与其他传统方法不同,深度学习模型可以输入多个低分辨率的数据,得到一个高分辨率的数据,这意味着这些模型可以学习来自不同 GCM 的信息,同时进行数据融合和数据降尺度,减少不确定性。第一个基于深度学习的超分辨率方法是基于卷积升级网络的超分模型(SR- Convolution Neural network, SR-CNN)(Yoon et al.,2015),其性能明显优于传统的 SR 方法。然后,许多深度学习方法已应用于 SR 领域,并且正在努力提高这些算法的性能(Blau et al., 2018; Chen et al., 2020)。近年来,深度学习的超分方法以及表现出了在气象数据降尺度方面的强大能力(Yoon et al., 2015; Shi et al., 2016; SeifG and Androutsos, 2018)。例如,Vandal et al.(2017)使用堆叠了三层卷积的超分辨率卷积神经网络框架将降水从 1°降尺度到 1/8°,效果远优于传统的统计降尺度方法。Rodrigues et al.(2018)等利用深度学习超分辨率算法,大幅提升气温和降水数据的分辨率,并保证其精确度。Tran et al.(2019)首次提出将长短期记忆模型应用在模式降水数据的降尺度中,模型模拟值与观测值之间有很高相关性,缺点是数据波动大时模型难以捕捉极端降水事件。Huang et al.(2020)基于超分卷积神经网络提出了多源数据融合-降尺度一体化技术,对多模式输出数据同时实现融合和降尺度,得到较为稳健的精细化气候变化预估产品。Sun and Lan(2020)也有类似的研究,都证明了卷积神经网络的性能比统计降尺度相比更好,是大区域降尺度的有效工具。在之前的研究中,已经有学者将深度学习降尺度方法应用到了 CMIP6 数据中去,并取得了较好的效果 (Feng et al., 2022; Wei et al., 2022)。综上所述,基于深度学习技术的快速发展,学者们为气象数据融合和精细化提供了符合大数据时代的多源数据融合-降尺度技术一体化方法,研究表明其效率远高于传统的数据融合和降尺度方法。针对地球系统模式输出的未来气候变化预估数据,利用深度学习方法来进行数据的空间精细化,是降低多源数据分析不确定性和实现空间精细化的可行途径。1.2.2 径流预测研究进展在 21 世纪由于全球变暖,径流量和洪水频率的增加已成为全球范围内的普遍现象(Naumann et al., 2018)。全球变暖加剧了世界各大河流流域的降雨变异性和洪水频率,也包括中国长江流域(Gu et al., 2015)。例如,在长江流域,全球变暖每增加 0.5°C,由极端洪水造成的损失将随之增加约 600 亿美元(Jiang et al., 2020)。长江流域拥有一些最具经济价值的城市和产业,是中国的主要粮食产地。2020 年夏季长江流域的洪水导致了约 165.8 亿美元的经济损失,并影响了 4550 万人(Qi et al., 2022)。因此,径流预测的研究一直受到关注。径流预测根据预报时长可分为短期、中期和长期预测。其中,短期预测的时长小于三天,中期预测的时长为 3 至 15 天,而长期预测的时长在 15 天至一年以内(卢桂源,2021)。径流预测研究始于 19 世纪 50 年代,当时 Mulvaney 等人研究了降雨与洪水之间的关系。随着单位水文图(1932)、渗透公式(1933)和蒸散公式(1948)等理论的发展,以及计算机技术和地理信息系统的进步,水文模型从系统模拟模型发展到基于过程的模型(徐宗学,2010)。现有的水文预测模型大致分为物理模型和数据驱动模型(左刚刚,2021)。物理模型依赖于水文学、水力学和侵蚀动力学等学科的理论,并以水文循环的物理机制为指导。它们综合考虑土地利用、土壤类型和气象变化等因素,模拟径流的产生和汇集过程。这些模型包括新安江模型和陕北模型等集总模型、半分布模型和分布式模型(Devia et al., 2015)。物理模型通常需要全面而详细的校准数据,以及一定水平的专业知识和经验。此外,由于天气预报技术的限制,物理模型在中长期预测中的适用性相对较差(谭念,2018;陈芳,2021)。随着大数据时代的到来,数据驱动模型已成为径流预报的主流方法(王丽丽等,2020)。与物理模型相比,数据驱动模型将径流预测视为一个随机过程。它们利用历史数据来挖掘和扩展时间序列中的时变模式,从之前的研究中,已经有学者将深度学习降尺度方法应用到了 CMIP6 数据中去,并取得了较好的效果 (Feng et al., 2022; Wei et al., 2022)。综上所述,基于深度学习技术的快速发展,学者们为气象数据融合和精细化提供了符合大数据时代的多源数据融合-降尺度技术一体化方法,研究表明其效率远高于传统的数据融合和降尺度方法。针对地球系统模式输出的未来气候变化预估数据,利用深度学习方法来进行数据的空间精细化,是降低多源数据分析不确定性和实现空间精细化的可行途径。

1.2.2 径流预测研究

进展在 21 世纪由于全球变暖,径流量和洪水频率的增加已成为全球范围内的普遍现象(Naumann et al., 2018)。全球变暖加剧了世界各大河流流域的降雨变异性和洪水频率,也包括中国长江流域(Gu et al., 2015)。例如,在长江流域,全球变暖每增加 0.5°C,由极端洪水造成的损失将随之增加约 600 亿美元(Jiang et al., 2020)。长江流域拥有一些最具经济价值的城市和产业,是中国的主要粮食产地。2020 年夏季长江流域的洪水导致了约 165.8 亿美元的经济损失,并影响了 4550 万人(Qi et al., 2022)。因此,径流预测的研究一直受到关注。径流预测根据预报时长可分为短期、中期和长期预测。其中,短期预测的时长小于三天,中期预测的时长为 3 至 15 天,而长期预测的时长在 15 天至一年以内(卢桂源,2021)。径流预测研究始于 19 世纪 50 年代,当时 Mulvaney 等人研究了降雨与洪水之间的关系。随着单位水文图(1932)、渗透公式(1933)和蒸散公式(1948)等理论的发展,以及计算机技术和地理信息系统的进步,水文模型从系统模拟模型发展到基于过程的模型(徐宗学,2010)。现有的水文预测模型大致分为物理模型和数据驱动模型(左刚刚,2021)。物理模型依赖于水文学、水力学和侵蚀动力学等学科的理论,并以水文循环的物理机制为指导。它们综合考虑土地利用、土壤类型和气象变化等因素,模拟径流的产生和汇集过程。这些模型包括新安江模型和陕北模型等集总模型、半分布模型和分布式模型(Devia et al., 2015)。物理模型通常需要全面而详细的校准数据,以及一定水平的专业知识和经验。此外,由于天气预报技术的限制,物理模型在中长期预测中的适用性相对较差(谭念,2018;陈芳,2021)。随着大数据时代的到来,数据驱动模型已成为径流预报的主流方法(王丽丽等,2020)。与物理模型相比,数据驱动模型将径流预测视为一个随机过程。它们利用历史数据来挖掘和扩展时间序列中的时变模式,从而实现对未知数据的预测(万星,2008)。近年来,深度学习已经成功的应用到地球科学的许多领域(Yuan et al., 2020; Toms etal., 2020),包括径流预测(Kao et al., 2020; Salloom et al., 2021)。深度学习模型具有强大的能力来捕捉模型输入数据与目标输出之间的非线性关系(Kratzert et al., 2018)。目前,深度学习在径流预测的研究中已经取得了一定的进展。长短期记忆(Long ShortTerm Memory, LSTM)网络是一种特殊的循环神经网络(Recurrent Neural network, RNN),是为了解决计算机领域的自然语言处理(Natural language process, NLP)而设计的(Saket al., 2014),相比与传统的 RNN,LSTM 可以避免长时间训练过程中的梯度消失和梯度爆炸问题,可以解决长时间训练导致的梯度消失问题,在径流预测的应用中中表现出了良好的性能(Lees et al., 2019; Gauch et al., 2021; Yin et al., 2021)。有学者发展了基于LSTM 的混合模型,并证明其适用于时间序列预测,同时混合模型的效果比单个模型更好(Ni et al., 2019)。在超前多步的预测洪水的应用中,LSTM 在与基于前馈神经网络的编码器-解码器模型的比较中,所有模型都表现出优异的效果,但基于 LSTM 的模型可以提供更可靠和准确的洪水预报(Kao et al., 2020)。在与其它机器学习基本模型的比较中,以两个流域的五个站点为案例进行比较,LSTM 模型的性能也优于其它机器学习模型(Xiang et al., 2020)。将堆叠式自动编码器与递归神经网络结合在一起的神经网络也可以提供准确的预测信息(Kao et al., 2021)。作为 LSTM 的一种变体,门控神经网络(GRU)相比较于 LSTM 结构上更加简单,其在与 LSTM 和人工神经网络比较中,结果表示 LSTM 和 GRU 拥有较好的效果,且 GRU 拥有较少的参数(Gao et al., 2020)。由于深度学习卷积网络在大数据挖掘上的强力效果,有学者利用深度卷积网络绘制了洪灾风险图(Khosravi et al., 2020)。还有一些学者将深度学习网络与传统方法相结合进行研究,如小波变换方法与 K-means 方法等(Barzegar et al., 2021; Salloom et al., 2021),均证明了深度学习算法的优越性。有研究表明,与其他机器学习方法相比,LSTM 在美国 241 个河流流域的径流预测中表现出最佳的预测性能(Kratzert et al., 2018; Xiang et al.,2020)。此外,GRU 模型具有更简单的结构,在与其它模型的比较重也发现其表现也优于其他神经网络方法(Fu et al., 2016; Gao et al., 2020)。目前,LSTM 和 GRU 模型是最常用的用于径流预测的深度学习方法。Transformer是一种新提出的神经网络,整个网络都有特殊的自注意力(Self-Attention, SA)机制结构组成(Vaswani et al., 2017)。与 LSTM 相比,Transformer 更加灵活,因为它可以通过 SA 结构直接连接时间序列过程中的任意两个位置(Yin et al., 2022)。这种改变也带来了颠覆性的提升。相较于 LSTM,其拥有以下的优势 1)突破了 RNN 不能并行运算的限制;2)与卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)相比,计算两个位置之间的关联的计算量不随距离增长而增长;3)可以产生更加具有解释性的模型。其在NLP 领域取得了远超 LSTM 的效果,在近些年的发展中,其也被运用到计算机视觉的各个领域,相较于 CNN,在不同的任务背景下,在性能上均取得了突破,Transformer算法已经被广泛应用于包括图像目标识别、强化学习、分割和目标跟踪等多个领域,取得了最先进的性能(He et al., 2021; Gan et al., 2021; Xie et al., 2021; YGAN et al., 2021;Xie, E et al., 2021)。尽管 Transformer 在时间序列预测中表现出了强大的性能(Wu et al.,2021),但由于需要更大的训练数据集才能使模型成功收敛(Zhou et al., 2021),其应用仍然受到限制。在径流预测中,缺乏长期记录可能会限制 Transformer 在全球许多河流流域中的使用。由于 SA 机制其能够学习远距离位置的依赖关系,单独的 SA 模块也被广泛应用于多个其他领域,如机器翻译和序列建模(Bahdanau et al., 2015; Luong et al., 2015)。例如,SA 机制已与 LSTM 结合在一起,用于改进电池充电预测和假新闻检测等领域的模型性能(Mashlakov et al., 2019; Mohapatra et al., 2022)。在径流预测中,也有一些研究采用了 SA 机制。例如,Chen et al.(2020)使用了结合 SA 的 LSTM 模型来预测密西西比河流域的径流,与单纯使用 LSTM 模型相比取得了明显更好的结果。Yin et al.,(2021)在基于 LSTM 的预测模型中添加了多注意力模块,并将其应用到了美国 531 个流域的径流中,发现模型的预测性能得到了提高。可以发现,虽然在一些情况下采用最新算法Transformer 并不能提高径流预测的性能,但其主要结构 SA 在之前的一些预测任务中已经证明了其可以提升预测性能。综上所述,可以发现,因为 LSTM 在学习时间序列上有得天独厚的优势,所以其被迁移运用到了包括径流预测的一系列时间序列预测的问题中去,但是其并不能学习到时间序列之间的并行关系,采用深度学习最新算法 Transformer 算法解决这一问题。此外,将 SA 模块加入到常用的深度学习径流预测模型来提升模型的预测效果是一条可行的思路,所以在本研究中将对这一方案进行研究。

1.2.3 气候情景下径流预估研究进展

水是地球上所有生命、经济和社会发展不可替代的资源(Gudmundsson et al., 2017)。毫无疑问,随着全球温度的迅速上升,这也引发了水循环的连锁反应。因此,近年来包括洪水和干旱在内的水文气象灾害明显激增(Naumann et al., 2018; Kimura et al., 2023),导致全球水资源紧张的同时也造成了巨大的社会经济损失,这一趋势在中国也很明显。例如,预计全球变暖每上升 0.5°C,中国特大洪水造成的经济损失每年将增加约 600 亿美元(Jiang et al., 2020)。径流是水资源的重要组成部分,也是生命淡水的主要来源,它主要受温度和降水的变化的影响,而未来温度和降水的变化是巨大的(Feng et al.,2023)。在中国这样面临水资源紧张和灾害频发的地区,有必要预估未来径流的变化趋势,来制定适应气候变化的水资源管理政策。气候变化与水资源之间的关系错综复杂,存在诸多不确定因素。目前主流的研究方法是先设定未来气候变化情景,再用水文模型对这些情景进行模拟,最后对模拟结果进行分析,并对未来的变化情况做出预估。水文模型是模拟流域水循环过程及气候和人类活动变化对水环境响应,揭示径流变化规律的重要工具(王杰,2019)。常用的水文模型 包 括 SWAT ( Soil and Water Assessment Tool ) 模 型 、 HBV ( Hydrologiska FyransVattenbalans)模型和 VIC(Variable Infiltration Capacity)模型等。近年来,气候变化条件下降雨、气温和径流等水循环关键要素的变化研究逐渐成为热点。很多学者针对未来气候变化情景下的降雨、气温等水文气象要素变化展开研究并取得了有价值的成果(王紫霞,2020; Gao et al., 2014; Mehrotra R et al., 2016)。以典型干旱区高寒山区流域——乌鲁木齐河流域上游为研究对象,有学者利用 NCEP 再分析资料和 HadCM3 模式对流域未来气候进行预估及径流预测,结果表明 2021-2050 年间乌鲁木齐河流域径流量呈增加趋势,径流增加的主要原因是气候和降水量的变化(赵杰,2015)。在研究钱塘江流域气候变化及其对径流的影响中,有学者选取三个 GCM 模式的高排放情景和中等排放情景下的输出结果,并将其应用于 HIMS 模型和 SWAT 模型,结果表明气候变化对流域丰水期和枯水期的径流过程影响存在差异(夏芳,2016)。基于 CMIP5 中 CNRM-CM5模式,以黑河流域为研究对象探究干旱内陆河流域未来气候变化的研究结果表明,未来流域降水分布的不均匀性增强,流域未来气温增温幅度较小(祁晓凡等,2017)。另有研究利用 HEC-HMS 对碧流河流域径流过程进行模拟,并将 CMIP5 模式中三种不同排放情景下的输出结果与水文模型耦合,结果表明三种情景下的径流均呈增加趋势(刘晓清,2017)。还有研究利用全球系统模式和 CA-Markov 模型预测的 LUCC 情景,设置不同气候和不同 LUCC 情景,采用 SWAT 模型模拟汉江流域未来径流过程,结果表明气候与土地利用的共同变化对流域径流变化的影响幅度最大(田晶等,2020)。

第七章 总结与展望

7.1 主要结论

在本研究中首先构建了基于深度学习的融合降尺度框架,并比较了多种深度学习方法,为不同的气象要素选取了最合适的方法,随后利用其对 CMIP6 的气温、最高气温、最低气温、降水和相对湿度的月尺度数据进行融合降尺度,生成了历史时期(1961-2014)和未来(2015-2100)不同变化情景下(SSP2-4.5、SSP3-7.0 和 SSP5-8.5)的高分辨率(0.25°×0.25°)数据,为下一步未来径流预估工作提供数据支撑,同时也对未来气温和降水数据进行了详细的时空变化分析。随后,提出了新的径流预测模型 LSTMSA 和GRUSA,并与深度学习算法 Transformer 和常用的深度学习径流预测算法 LSTM 和 GRU进行比较,同时也考虑了模型不同输入时长和预报时长对模型性能的影响,证明了LSTMSA 和 GRUSA 可以有效提高径流预测的精度。随后,以长江流域的大通站为例,利用可解释性方法理解其径流影响因素的变化,证明了可解释深度学习在理解降水径流关系中的潜力;最后,基于 LSTMSA 和 GRUSA 构建基于深度学习的未来预估框架,根据中国三级流域分区选取了 185 个子流域,分别在历史时期构建基于深度学习算法构建径流回归模型,并比较了区域预训练的策略和站点直接训练的策略,选取每个站点上表现最好的模型,随后将准备好的的高分辨率融合 CMIP6 多情景数据带入到训练好的径流回归模型中,可以得到未来不同情景下的径流预估数据,随后在年际尺度和季节尺度上分别对未来多情景的径流变化进行分析。主要结论如下:(1)采用多种深度学习融合降尺度方法对 CMIP6 的气温、最高气温、最低气温、降水和相对湿度五个变量进行融合降尺度,生成了未来 SSP2-4.5、SSP3-7.0 和 SSP5-8.5情景下的高分辨率月尺度数据,为未来径流预估工作提供了数据支撑。结果显示,深度学习方法显著提高了数据的质量和空间分辨率,降低了气象变量数据的误差,从相关系数等评价指标来看数据也有明显的提升;相比较而言,气温融合的数据比降水和相对湿度要好,这是因为 CMIP6 气温的原始数据相较于其它变量就较好。在未来,中国区域气温在所有情景下均呈显著上升趋势,尤其在 SSP5-8.5 情景下,21 世纪后期北部地区上升趋势达到 0.1°C/年;降水在各情景下也显示出显著变化,东南沿海和华东地区的降水趋势因情景和时期不同而有所变化。深度学习融合降尺度方法为径流预估提供了高质量数据,利用深度学习方法来进行数据的空间精细化,是降低多源数据分析不确定性和实现空间精细化的可行途径。(2)将 LSTMSA、GRUSA、Transformer、LSTM 和 GRU 模型性能进行评估,探讨输入时间步长对模型性能的影响,并通过分析典型洪水事件评估模型稳定性。结果显示,Transformer、LSTM 和 GRU 模型都表现出了较好的性能,NSE 的值均在 0.99 以上,且在洪水事件中保持了高性能;GRU 和 LSTM 模型表现比 Transformer 模型表现更优,主要是因为数据量有限,并不能充分利用 Transformer 模型的优势。LSTM 和 GRU 模型在选择合适的输入时间步长时,其预测性能有显著提升,说明输入时间步长的选择在这些模型的应用中至关重要。由于 Transformer 模型对大规模数据集的依赖性更强,而在本文的研究中,受限于训练数据的规模,无法充分发挥出 Transformer 模型的优势。LSTMSA 和 GRUSA 模型在大多数实验中均优于 LSTM 和 GRU,特别是 LSTMSA 模型的改进更加显著。因此,在其它模型中添加 SA 模块是提高径流预测性能的有效方法之一。总的来说,通过系统地比较 Transformer、LSTM、GRU、LSTMSA 和 GRUSA 模型,探讨了不同模型在径流预测任务中的表现。研究结果表明,LSTMSA 和 GRUSA 模型可以有效提升预测性能。(3)采用 LSTM 模型结合 SHAP 和 EG 两种可解释人工智能方法,以大通站径流影响主导因素的变化进行分析。首先,构建了大通站日径流预测模型,该模型也表现出了良好的性能,NSE 在测试集中的结果在 0.9 以上,在洪水事件的预测中也保持着高性能,证明了 LSTM 模型的稳定性和可靠性,为使用可解释性方法打下了基础。由于修建三峡大坝的主要目的为防控长江中下游的洪水,所以以三峡大坝运行前后作为时间节点进行分析大通站影响因素的变化。具体而言,分析了大通站径流的预测中,不同输入特征(如降水量、上游站点径流量等)对模型预测结果的重要性分数。在三峡大坝运行前,宜昌站的径流对大通站径流的贡献最大,说明上游的径流变化直接影响下游的水位和流量。然而,在三峡大坝投入运行之后,这种关系发生了显著变化,中下游地区的降水量对大通站径流的贡献显著增加。这一变化也反映了三峡大坝在调节上游径流、减轻中下游洪水风险方面发挥了重要作用,使得中下游的降水对大通站径流的影响更加显著,也解释了大通站径流主导因素的变化。SHAP 和 EG 方法增强了模型的可解释性,可以更加清晰地理解模型如何捕捉降水和径流之间的复杂非线性关系,也展示了其在地学领域的广阔的应用前景。(4)本研究利用深度学习方法 LSTMSA 和 GRUSA,在中国区域的 185 个水文站构建了月尺度降雨-径流回归模型,采用基于区域预训练的站点微调和直接站点训练两种策略。通过验证集结果选择每个站点最优模型,并将生成的未来不同情景(SSP2-4.5、SSP3-7.0 和 SSP5-8.5)的高分辨率融合数据输入到训练好的模型中,生成未来径流数据。研究结果表明,区域预训练策略对站点预测精度提升不明显,深度学习模型在大部分站点的 NSE 值大于 0.7,能有效模拟径流的年际和季节变化;该结果证明了约 500 个样本即可训练出较好的径流预测模型。在未来情景下,中国大部分地区年径流量将增加,尤其是过渡区中东部和湿润区南部,径流上升强度从低排放情景到高排放情景逐渐增大。夏季径流在过渡区、干旱区和青藏高原地区下降,湿润区大部分站点上升;冬季径流则在过渡区、干旱区和青藏高原地区上升,湿润区下降。总之,深度学习模型为径流预估提供了可靠工具,揭示了不同情景下径流的时空变化趋势,未来湿润地区极端天气事件频率将会增加。

7.2 本文创新点

(1)提出了基于深度学习的融合降尺度框架,并将其成功应用到 CMIP6 多气象变量的高分辨率数据的研制中去,可以在数据降尺度的同时进行数据融合。从各项评价指标来看,深度学习融合降尺度数据大大改善了数据质量,结果也优于机器学习方法和常用的集合平均方法。深度学习方法的结果在很大程度上依赖于原始数据的优劣;气温融合数据的优化结果要优于降水融合数据的结果,这是由于 CMIP6 气温原始数据质量比降水要高。(2)提出了两个新的径流预测模型 LSTMSA 和 GRUSA,与常用的 LSTM 和 GRU模型相比,这两个方法有效的提高了模型的预测能力,SA 与 LSTM 和 GRU 的结合应用,使得新方法 LSTMSA 和 GRUSA 具有更好的提取样本规律的能力。此外也对深度学习最新算法进行了充分评估,发现在数据量不足以充分利用 Transformer 模型时,采用 LSTMSA 和 GRUSA 是 Transformer 模型的有效替代方案。(3)基于 LSTMSA 和 GRUSA 模型构建了未来径流预估框架,将该框架应用到中国地区的 185 个子流域的径流预估工作中去,对未来不同情景下的径流变化进行了详细分析。研究结果发现,在年际尺度上,未来中国绝大多数区域的径流呈上升趋势,最为明显的区域在湿润区南部。在夏季,径流在过渡区、干旱区和青藏高原地区主要处于下降的状态,在湿润区中绝大多数区域处于上升的状态;在冬季,在过渡区、干旱区和青藏高原地区,径流增加的现象较为明显。湿润地区的径流在夏季增加,而在冬季减少,这意味着该地区未来极端天气事件发生的频率会增加。

7.3 不足与展望

本文的研究还存在一些不足之处,这些有待在之后的研究中进行改进:(1)在基于深度学习融合降尺度的研究中存在一些不足。首先,使用的观测数据是从气象站点插值得到的栅格数据,其中不可避免地存在一些误差,影响了这项工作的准确性。在未来的工作中,可以将气象站数据与再分析数据结合,以取得更好的结果。(2)在径流预测的工作中也存在一些不足。首先,由于缺乏足够的数据集,Transformer 模型在径流预测中未能充分发挥模型的性能优势。其次,本研究中使用的径流预测模型仅使用时间序列信息来模拟径流。而径流与空间信息同样具有高度的相关性,如何构建综合考虑时空信息的模型,可以为水文过程的径流预测带来一种新的建模方式,只有综合考虑整个流域的时空信息,才能更好地建立流域径流模型。在今后的研究中,需要收集充足的数据和构建考虑时空信息的模型。(3)在未来径流预估的工作中也存在一些不足。首先,由于径流数据较难获取,该研究使用的是高质量的模拟径流数据,缺乏真实观测数据,会给模型训练模拟带来一些误差。此外在研究中没有考虑到土地利用和下垫面的变化。

参考文献

Adachi S A, Tomita H. 2020. Methodology of the constraint condition in dynamicaldownscaling for regional climate evaluation:A review [J]. Journal of GeophysicalResearch: Atmospheres, 125(11): e2019JD032166.Ahmed A A M, Deo R C, Feng Q, Ghahramani A, Raj N, Yin Z, & Yang L. 2021. Hybrid deeplearning method for a week-ahead evapotranspiration forecasting [J]. StochasticEnvironmental Research and Risk Assessment, 36(3), 831–849.Asong Z E, Khaliq M N, & Wheater H S. 2016. Projected changes in precipitation andtemperature over the Canadian Prairie Provinces using the Generalized Linear Modelstatistical downscaling approach [J]. Journal of Hydrology, 539: 429-446.Baghanam A H, Nourani V Sheikhbabaei, A, & Seifi A J. 2020. Statistical downscaling andprojection of future temperature change for Tabriz city, Iran [C]. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 491(1): 012009.Bahdanau D, Cho K, & Bengio Y. 2015. Neural machine translation by jointly learning toalign and translate [C]. International Conference on LearningRepresentations(ICLR),1409.0473.Barth, A, Alvera-Azcárate A, Licer M, & Beckers J M. 2020. DINCAE 1.0: A convolutionalneural network with error estimates to reconstruct sea surface temperature satelliteobservations [J]. Geoscientific Model Development, 13, 1609–1622.Barzegar R, Aalami M T, & Adamowski J. 2021. Coupling a hybrid CNN-LSTM deeplearning model with a boundary corrected maximal overlap discrete wavelet transformfor multiscale lake water level forecasting [J]. Journal of Hydrology, 598: 126196.Başağaoğlu H, Chakraborty D, Lago CD, Gutierrez L, Şahinli MA, Giacomoni M, Furl C,Mirchi A, Moriasi D, & Şengör SS. 2022. A review on interpretable and explainableartificial intelligence in hydroclimatic applications [J]. Water, 14(8): 1230.Berghuijs W R, Woods R A, Hutton C J, & Sivapalan M. 2016. Dominant flood generatingmechanisms across the United States [J]. Geophysical Research Letters, 43(9),4382–4390.Blau Y, Mechrez R, Timofte R, Michaeli T, & Zelnik-Manor L. 2018. The 2018 PIRMchallenge on perceptual image super-resolution [C]. In Proceedings of the Europeanconference on computer vision (ECCV) workshops,1-13.Brigode P, Oudin L, & Perrin C. 2013. Hydrological model parameter instability: A source ofadditional uncertainty in estimating the hydrological impacts of climate change? [J].Journal of Hydrology, 476: 410-425.Broderick C, Matthews T, Wilby R L, Bastola S, & Murphy, C. 2016. Transferability ofhydrological models and ensemble averaging methods between contrasting climaticperiods [J]. Water Resources Research, 52(10): 8343-8373.Brunner M I, Gilleland E, Wood A, Swain D L, & Clark M. 2020. Spatial dependence offloods shaped by spatiotemporal variations in meteorological and land-surface processes[J]. Geophysical Research Letters, 47(13), e2020GL088000.Bruyère C L, Done J M, Holland G J, & Fredrick S. 2014. Bias corrections of global modelsfor regional climate simulations of high-impact weather [J]. Climate Dynamics, 43:1847-1856.Calvin K, Bond-Lamberty B, Clarke L, Edmonds J, Eom J, Hartin C, Kim S, Kyle P, Link R,Moss R, McJeon H, Patel P, Smith S, Waldhoff S, & Wise M. 2017. The SSP4: A worldof deepening inequality [J]. Global Environmental Change, 42: 284-296.Chai Y, Li Y, Yang Y, Li S, Zhang W, Ren J, & Xiong H. 2019. Water level variationcharacteristics under the impacts of extreme drought and the operation of the ThreeGorges Dam [J]. Frontiers of Earth Science, 13: 510-522.Chai Y, Zhu B, Yue Y, Yang Y, Li S, Ren J, Xiong H, Cui X, Yan X, & Li Y. 2020. Reasons forthe homogenization of the seasonal discharges in the Yangtze River [J]. HydrologyResearch, 51(3): 470-483.Chakraborty D, Başağaoğlu H, Gutierrez L, & Mirchi A. 2021. Explainable AI reveals newhydroclimatic insights for ecosystem-centric groundwater management[J]. Environmental Research Letters, 16(11), 114024.Chandwani V, Vyas S K, Agrawal V, & Sharma G. 2015. Soft computing approach forrainfall-runoff modelling: a review [J]. Aquatic Procedia, 4, 1054-1061.Chen J, Finlayson B. L, Wei T, Sun Q, Webber M, Li M, & Chen Z. 2016. Changes inmonthly flows in the Yangtze River, China–With special reference to the Three GorgesDam [J]. Journal of Hydrology, 536,