代写计算机硕士论文题目:基于生成对抗网络的病理图片虚拟染色技术探讨

本文是一篇计算机硕士论文,在本文中,我们深入探讨了基于生成对抗网络(GAN)的病理图像虚拟染色技术,特别是GAN在虚拟染色领域的应用。尽管现有虚拟染色方法已取得一定进展,但仍存在一些局限性。

1.绪论

1.1 研究背景和意义

作为全球高发的恶性肿瘤,肺癌严重危害人类的生命健康。根据世界卫生组织的统计数据,肺癌每年导致逾180万人死亡,约占全球因癌症死亡人数的18%。在中国,肺癌的发病率与死亡率呈现逐年上升趋势,已跃升为我国癌症死亡的首要因素。根据中国癌症中心的统计,肺癌的年发病率达到45.8/10万人,且发病趋势逐年增加。尽管随着医学技术的进步,肺癌的治疗方法取得了显著进展,包括靶向治疗(Targeted Therapy,TT)和免疫疗法(Immunotherapy,IT)的应用,但总体存活率仍然较低。早期症状不明显,许多患者在疾病进展到晚期时才被诊断,从而错失了最佳的治疗时机。根据最新的临床数据,肺癌的五年生存率为17.8%,而在早期诊断并接受及时治疗的情况下,生存率大大提高。除了早期诊断困难,肺癌的复发率(Recurrence Rate,RR)也相当高。研究表明,约30%的肺癌患者在治疗后5年内出现复发。一旦复发,治疗的难度和预后通常会大大恶化。因此,肺癌的早期诊断和精准预测,尤其是在患者个体化治疗和复发监测中的应用,不仅对于揭示全球肺癌的发病趋势和特点具有重要意义,还为制定更加有效的公共卫生政策和治疗策略提供了有力的依据。

免疫荧光染色(Immunofluorescence Staining,IFS)技术[1]是一种广泛应用于病理学研究和临床诊断中的实验技术,特别是在肿瘤细胞标记与表型分析中发挥着重要作用。通过特定的抗体与荧光染料结合,免疫荧光染色能够高效地检测组织或细胞样本中的特定分子标记物,对于肺癌的早期诊断、分期及预后评估有着不可替代的作用。近年来,随着分子靶向治疗(Molecular Targeted Therapy,MTT)[2]和个性化医疗(Personalized Medicine,PM)[3]的兴起,多重免疫荧光染色(Multiplex Immunofluorescence Staining,MIFS)[4]成为肺癌研究和临床诊疗中的重要手段之一。多重免疫荧光染色可以同时检测多个标记物,深入了解肿瘤微环境(Tumor Microenvironment,TME)[5]以及肿瘤细胞的相互作用,帮助揭示肿瘤的分子机制,并且提供更加精确的治疗方案。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 基于深度学习的生成对抗网络技术研究现状

在基于深度学习的生成对抗网络(GAN)图像生成算法中,研究者们致力于建立两个不同域之间的映射关系,尤其是在图像风格迁移等任务中。该类算法可以分为两种主要类别:无监督图像生成和有监督图像生成。

无监督图像生成方法的优势在于不需要对齐的数据集,因此可以应用于多种情境,特别是当获取标注或配对数据非常困难时。无监督图像生成算法的目标是从两个图像域中分别随机提取样本,并利用这种非配对的训练方式进行图像转换。这些方法可以有效地进行风格迁移任务,即使在缺乏配对数据集的情况下,依然能够获得较好的迁移效果。许多相关的研究工作[9-16]集中在如何处理非配对图像,并提出了多种创新算法,进一步提升了图像生成的效果。尽管无监督方法在多个场景下表现出色,但它们也存在一定的局限性。主要的问题是,当数据集存在明确的配对数据时,无监督算法可能无法准确地建立两个图像域之间的映射关系。因此,针对配对数据的有监督图像生成方法在某些应用场景下仍然具有不可替代的优势。

有监督图像生成方法通常依赖于配对数据集,以建立更加精确的映射关系。以Pix2pix [17]为例,它是一种开创性的监督图像生成算法,具有较强的普适性,可以适用于多种图像生成任务。Pix2pix基于条件GAN结构,将输入图像映射到目标域图像,广泛应用于图像到图像的转换任务,如图像修复、图像上色等。进一步优化的Pix2pixHD [18]则在Pix2pix的基础上,通过改进生成器结构,提升了高分辨率图像生成的质量,尤其在细节呈现上有了显著的改善。而Lab2pix[19]则在Pix2pixHD的框架下引入了双向引导规范化和标签引导的空间共同注意机制,并提出了一些新的约束损失函数,进一步提高了生成图像的质量。这些技术创新使得Lab2pix在处理复杂的图像生成任务时,能够更好地保留图像的语义信息和结构特征。

2. 相关理论基础

2.1 深度学习基本思想

深度学习(Deep Learning)是人工智能领域中最为重要的技术之一,其主要目标是通过模仿人类大脑处理信息的方式,来实现对复杂数据的学习与理解。深度学习的核心思想和发展历程与人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)密切相关[38],它通过多层神经网络模型自动学习数据的特征,从而在各种应用领域实现高效的预测和分析。

深度学习的核心思想是通过构建多层神经网络,学习输入数据的高层次抽象表示。这些神经网络的每一层都对输入数据进行处理,逐步提取出从简单到复杂的特征,从而实现数据的高效表示和理解。每一层的输出不仅是对上一层输出的处理,也是数据在更高抽象层次上的表达。通过这种层级特征的表示方式,深度学习模型能够更加有效地理解数据中的复杂结构和内在关系。深度学习的另一个关键特点是端到端学习。与传统机器学习依赖人工设计特征不同,深度学习能够直接从原始数据中自动学习关键特征,简化了整个建模流程,因此被广泛应用为一种高效的算法框架。其性能很大程度上依赖于大数据支撑。通过大量样本的训练,模型能够更好地理解数据内部规律,提升泛化与抗干扰能力。深度学习模型的训练通常采用反向传播(Backpropagation)算法进行优化[39]。在训练过程中,模型会根据预测结果和实际目标之间的差异计算损失函数,并通过反向传播将损失函数的梯度传递回网络中的各个层。通过反向传播,网络中的参数(权重和偏置)会得到相应的更新,从而逐步降低损失,达到模型优化的目的。为了优化训练过程,常常使用梯度下降(Gradient Descent)算法[40],帮助模型加速收敛。

2.2 虚拟染色基本原理

虚拟染色技术是一种基于图像处理与计算机算法的创新技术,通过模拟传统染色方法的过程生成染色图像,广泛应用于数字病理学、癌症检测及组织学图像分析等领域。与传统染色方法不同,虚拟染色不依赖于化学染料和实验室操作,而是通过深度学习和图像处理技术,直接从未染色的组织图像中生成染色效果。这一技术具有显著的优势,包括成本低、操作简便且可重复性高。

虚拟染色的核心原理在于将输入的原始组织图像转换为具有染色特征的图像,这一过程通常包含多个步骤。首先,图像预处理步骤通过去噪、增强对比度及图像归一化等方式对输入图像进行优化,以确保输入数据的质量。预处理后的图像将被送入染色模型,后者通常使用卷积神经网络(CNN)或生成对抗网络(GAN)等深度学习模型来提取图像中的特征,并进行染色转换。通过学习传统染色图像与未染色图像之间的映射关系,虚拟染色技术能够生成视觉上与真实染色图像极为相似的结果。染色模型的关键技术之一是颜色映射。在这一过程中,虚拟染色技术通过计算颜色映射函数,将输入的灰度图像或其他特征图像的颜色空间转换为目标染色的颜色空间。该过程通常结合图像风格迁移方法,借助生成对抗网络(GAN)等模型实现虚拟染色效果。GAN由生成器和判别器构成:生成器用于合成具有染色风格的图像,判别器则判断生成图像与真实染色图像之间的相似性。通过双方的对抗训练机制,模型不断迭代优化,提升生成图像的真实性和细节还原度。由于虚拟染色图像直接影响医学图像分析的准确性,因此在图像合成过程中,需要特别关注高分辨率和精细结构的保留。为此,研究中常引入自适应色彩匹配和图像超分辨率重建等技术,以增强图像质量。此外,为提升模型的泛化能力并降低过拟合风险,训练阶段通常会引入多种数据增强策略,例如图像旋转、平移和翻转等操作,以扩充训练样本的多样性。

3.基于小波变换高低频分离的病理图片生成模型 ............................... 22

3.1 引言 ............................. 22

3.2 数据集构建 ..................................... 23

4.面向免疫标志物的病理图片生成模型 ............................ 36

4.1 引言 ...................................... 36

4.2 方法部分 ........................ 37

5.病理图片虚拟染色系统 ................................... 54

5.1 引言 ..................................... 54

5.2 需求分析 ................................ 55

5. 病理图片虚拟染色系统

5.1 引言

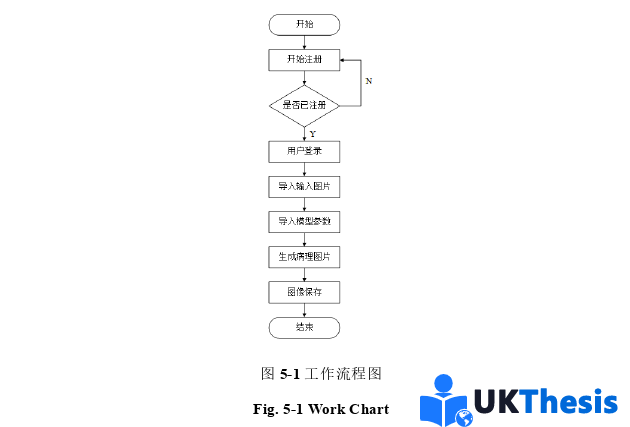

为了方便快速的进行免疫荧光染色的生成,设计了一种基于 STMGAN 的病理图片虚拟染色系统。本章将介绍该系统的一些基本功能。

该系统基于 Flask 和 Tkinter 创建,旨在提供直观的用户操作界面与高效的后端功能。前端界面通过 Flask 提供的 Web 服务实现,用户可以通过浏览器访问并进行用户注册和登录操作。注册和登录信息通过 SQLite 数据库进行存储,确保系统具有数据持久化功能和用户身份验证。系统界面包括用户登录和注册功能,用户通过输入用户名和密码进行验证。登录后,用户可以上传病理图像并在前端展示,系统支持上传图片、生成图像以及保存生成图像等功能。在生成图像阶段,用户上传的病理图像将与预训练的模型进行处理,生成预测结果并展示。后端部分使用 Python 和相关库(如 Flask、bcrypt、SQLite等)进行用户管理与图像生成功能的实现。前端通过 Flask 提供的路由功能和 JavaScript 实现图像展示与动态交互。用户可以在上传病理图像后,点击“生成图片”按钮,系统会根据预设的模型生成病理图像,并显示在界面上。此系统为用户提供了简便易用的图像上传与生成功能,前端界面简洁,操作直观,且支持用户注册和登录功能,后端通过 Flask 和数据库实现用户管理与数据处理,确保系统的灵活性和可拓展性。图 5-1为基于 STMGAN 的病理图片生成系统的工作流程图。

6. 总结与展望

6.1 总结

在本文中,我们深入探讨了基于生成对抗网络(GAN)的病理图像虚拟染色技术,特别是GAN在虚拟染色领域的应用。尽管现有虚拟染色方法已取得一定进展,但仍存在一些局限性。首先,由于医学数据的稀缺性,虚拟染色数据集的构建面临困难。其次,基于卷积结构的GAN架构,尽管卷积层能够提取局部特征,但由于其局部感受野的限制,难以有效捕捉较大的全局特征。此外,GAN特有的生成器与鉴别器优化机制,通常依赖损失函数这一单一标量进行相互链接,这使得生成器和鉴别器的优化过程未能充分考虑到图像中的免疫标志物区域。由于这些区域在整体图像中所占比例较小,模型倾向于忽视这些关键信息,导致生成结果不理想。因此,虚拟染色任务面临着多个挑战,包括全局与局部信息的平衡、卷积层感受野的限制、生成器与鉴别器优化机制的不足、免疫标志物区域对损失函数的贡献较小以及数据稀缺等问题。现有方法在应对这些挑战时存在不足之处,需要进一步的研究与改进,因此,本文的主要研究内容和贡献总结如下:

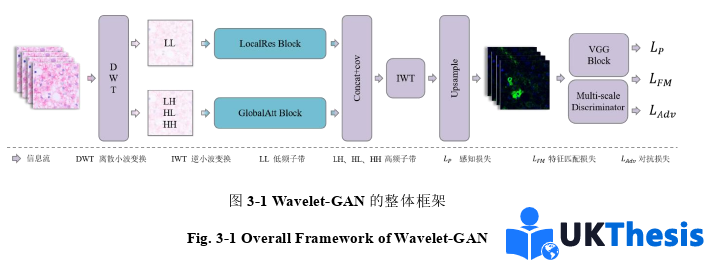

(1)本研究提出了一种基于小波变换高低频分离的病理图像生成框架(Wavelet-GAN),通过将输入图像的特征分为低频和高频部分,分别进行不同的处理。高频信息由卷积神经网络处理,专注于局部细节的提取,而低频信息则通过自注意力机制增强全局信息的处理能力,从而提高了模型在虚拟染色任务中的精度与细节表现。自注意力机制的引入,特别是在处理低频信息时,能有效捕捉全局特征,动态调整特征权重,提升全局特征提取能力,改善虚拟染色图像的整体质量与宏观结构细节的协调。此外,研究还成功构建了一个高质量且具有代表性的虚拟染色数据集,基于广州医科大学提供的非小细胞肺癌(NSCLC)肿瘤样本数据,通过精心整理和交叉配准,确保数据集的科学性和可信度,为虚拟染色任务的进一步研究提供了坚实的基础。

(2)为了解决传统生成对免疫标志物区域生成的局限性,本研究提出了一种面向免疫标志物的病理图像生成模型——STMGAN。该模型通过引入染色损失函数和立体注意力机制,显著提升了免疫荧光染色图像的生成质量。立体注意力机制结合全局自注意力、位置注意力和通道注意力,逐步融合这三种注意力权重,使得模型能够更加精细地捕捉免疫标志物区域,特别是细胞结构和染色细节的生成。

参考文献(略)