语言学硕士论文题目代写:中国蒙日对比语言学研究的历史及现状考察

本文是一篇语言学硕士论文,本文以1989年至2022年在中国国内发表或出版的学术期刊论文、学位论文以及图书出版物等为考察对象,通过对数据和内容的分析,探索各个时期的相关研究数量和研究内容的变化,以使中国国内蒙日对比语言学研究更加明朗化和系统化,进而找出这一领域存在的问题。

第一章中国におけるモ日対照言語学研究に関する概観

1.1モ日対照言語学研究の歴史概況

日本では20世紀初頭からモンゴル語学研究が重視され始めた。その早期の研究はモンゴル語文献の翻訳、教科書、辞書の編纂等の分野で多く行われていた。そこに『成吉思汗實録』(1907)、『蒙古語独修』(1908)、『蒙和辞典』(1917)、『蒙古語入門』(1919)、陸軍省・編『蒙古語大辞典』(1933)、『実用蒙古語会話』(1933)、『標準蒙古語会話』『蒙古語文典』(1938)、『蒙古語四週間』(1939)、『蒙古の秘史』(1940)、『蒙古語教本』(1941)1などがある。しかし、純粋に対照言語学研究の観点から行われた研究は20世紀60年代以降に開始した。つまり、有名なモンゴル語学者である小沢重男の研究に開始した。彼の『古代日本語と中世モンゴル語その若干の単語の比較研究』(1968)、『モンゴル語と日本語』(1978)、『日本語の故郷を探るーモンゴル語圏から』(1979)などが初期の代表作である。その後、日本人学者及び日本にいるモンゴル人学者ともに両言語の問題を扱うようになった。日本におけるモ日対照言語学研究は言語学分野における対照言語学研究を主とした傾向が顕著である。

中国国内におけるモ日対照言語学研究の開始は、日本国内のモ日対照言語学研究に比べて比較的遅かった。最も早い時期のモ日対照言語学研究は白蔭泰(1989)の『日蒙漢三語対照研究』1に遡れる。1990年代に入ってから徐々に増加傾向にあった。しかし、断続的継続し、基本的に毎年二つ或いは三つの研究成果が発表されていた。1989年-2007年までの約19年間で、全て25の研究成果が発表された。2008年以降は前の時期を上回る傾向がみられる。2008年-2022年までの約15年間で、全て99の研究成果が発表されていて、とりわけ、2010年に入ってから毎年五つ以上の研究成果の公表を保持するようになった。この時期は毎年連続的にモ日対照言語学に関する研究が発表され、一番多かった時期は2015年で、合わせて11の研究成果が発表されている。2015年以降はモ日対照言語学に関する研究が少し減少してくるが、それはモンゴル人日本語学習者数(大学生)の増加により、モンゴル人日本語学習者の日本語学習実態や語学教授法についても注目するようになったことと関係があるだろう。つまり、この時期から日本語学に関する研究方法が前より豊富になり、対照研究以外に、日本語教授法に関する研究やモンゴル人日本語学習者の日本語学習における誤用分析などの研究も加えられてきた。2008年-2022年までのモ日対照言語学に関する研究成果数の特徴からみれば、増減の変動が激しかった。これはモ日対照言語学研究に関する特定の組織や特定の発表会などがまだ成立されていなく、安定した研究環境と研究交流のシステムの整備がまだ整っていないことと関係があると考えられる。

1.2モ日対照言語学が発展した歴史的背景と社会的条件

本節でモ日対照言語学研究が発展した背景について、内モンゴル自治区における日本語教育の発展、内モンゴル自治区と日本との近代からの交流とモンゴル語学研究の発展という三つから論じる。

1.2.1内モンゴル自治区における日本語教育の発展(中学校と高等学校、大学)

内モンゴル自治区における日本語教育の発展について、以下は中学校1と高等学校2における日本語教育の発展と大学における日本語教育の発展という二つに分けて論じる。

内モンゴル自治区における中学校と高等学校の日本語教育は、改革開放した当年(1978)に開始した。開設された学校は主にモンゴル民族高等学校と一部の漢族高等学校であり、最も有名なのは臨河第三中学校(高等学校)であった3。その次、国家教育部4が1982年に『中学日本語教育要綱』5を公布することに伴い、全国の中学校と高等学校での外国語教育に新たな局面が現れた。とりわけ、民族地域では日本語の教科書が相次いで民族言語で出版され、中学校と高等学校で日本語教育がブームになった。1998年の統計6によると、日本語を開設した中学校と高等学校は合わせて29校、教師は約80人、学生総数は約7267人で、そのうち中学生数は2528人、高等学校の学生数は4679人であった。当時、日本語コースの開設の最も集中していた地域は赤峰市と通遼市であり、それはほとんどが英語教師の資質が悪く、英語教育レベルの低い地域や学校で開設されていた1。1995年から大学入試の日本語試験が突発的に難易度が高まり、英語試験との難易度差、つまり点数の優位性が縮小してきた2ため、日本語学習者を採用する大学や専攻も年々減少してきた3。

第二章中国におけるモ日対照言語学研究に関するデータ分析

2.1研究時期の区分、時期別成果数に関するデータ分析

2.1.1研究時期の区分

本稿では中国国内のモ日対照言語学研究について、「前期(1989年-2007年)」と「後期(2008年-2022年)」という二つの時期に分けている。なお、ここで言う「前期」と「後期」とは初歩的な発展段階にあるものを指している。このような分け方の理由は以下の通りである。

現在、中国国内におけるモ日対照言語学研究は初歩的な発展段階にあり、まだ完全な発展段階には入っていない。それは研究成果の全体数が少ないという特徴、成果内容の深さが不十分だという特徴、研究成果がまだ体系的にはなっていない特徴、研究者が比較的に少ない特徴とモ日対照言語学に関する関連研究組織がまだ設立されていないなどの特徴からわかる。筆者はこれらの特徴を総合的に熟慮した上でこのように分けた。

以下は、なぜ2008年を境に二つの時期に区分している理由について論じる。それは研究成果の総合特徴を主な根拠として区分した。すなわち、研究分野、研究内容の幅広さと深さ、研究方法、研究目的などに基づいた。「前期(1989年-2007年)」におけるモ日対照言語学に関する研究成果は様々な分野にわたっている。研究分野からみれば、総合対照研究から、音声学・音韻論、語彙論、文法論、語用論、修辞学、翻訳学などの多数の分野にわたっている。研究内容の深さからみれば、単なる両言語の言語現象を紹介した研究もあれば、音声学・音韻論、語彙論、文法論、修辞学、翻訳学の面からより詳しく検討した研究もある。研究方法からみれば、共時的研究、通時的研究が両方とも存在する。研究目的からみれば、言語学分野における対照言語学研究と言語教育の観点からみた対照言語学研究が両方ともある。つまり、この時期の研究は研究分野、研究内容、研究方法、研究目的などの面で横断的・多角的な特徴にあったが、「後期(2008年-2022年)」の特徴と合わせてみれば、「前期(1989年-2007年」はやはり量的にも、内容の深さからも、革新さの有無からも不十分さが顕著である。

2.2研究者とその所属研究機関の地域分布に関するデータ分析

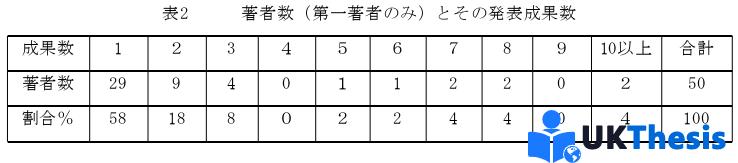

収集した124の研究成果の著者1と、各研究者の発表成果数を集計した結果は、以下の通りである。

まず、表2と図2のデータによれば、中国国内における124のモ日対照言語学に関する研究は以上の50人の学者によって行われたことがわかる。50人のうち、29人が一つの成果だけ発表した。全体の58%を占めている。二つの成果を発表した人が9人で、全体の18%を占めている。三つの成果を発表した人が四人で、全体の8%を占めている。四つから10以上の成果を発表した人がごく少なかった。合計八人で、全体の16%占めている。そのうち、四つと九つの成果を発表した人はいなかった。五つ、六つの成果を発表した人がそれぞれ一人であった。七つ、八つと10以上の成果を発表した人が二人ずつであった。10以上の成果を発表した二人のうち、一人は10の成果を発表し、もう一人は14の成果を発表した。この人も発表した成果数で最多者となるのである。

第三章中国におけるモ日対照言語学研究成果の内容分析.........................3

3.1音声学・音韻論研究における内容分析...................................3

3.2語彙論研究における内容分析...........................................3

3.3文法論研究における内容分析...........................................4

3.4語用論研究における内容分析...........................................56

終章......................................6

1結論.......................6

2今後の研究展望...............................69

第三章中国におけるモ日対照言語学研究成果の内容分析

3.1音声学・音韻論研究における内容分析

3.1.1基本状況

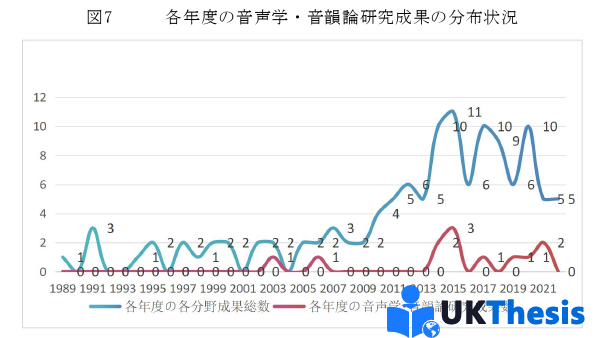

第二章で統計したモ日対照言語学に関する研究成果の内容別分類と成果数(表4)の結果からみれば、音声学・音韻論に関する成果数は九つであった。その上、総合対照研究における三つの音声学・音韻論に関する研究内容を足すと全て12の成果となる。その12の成果の分布状況を示すと以下の通りである。

モ日対照言語学に関する研究成果の中、音声学・音韻論研究は以上に示す通り全て12であった。図7の分布図からみれば、「前期(1989年-2007年)」に二つの成果が発表され、「後期(2008年-2022年)」に入ってから10の成果が発表された。「後期(2008年-2022年)」に入ってから展開された特徴が明らかである。しかし、「後期(2008年-2022年)」に入ってからも、断続的継続し、始終毎年連続的には発表されなかった。これについては次のように考える。モンゴル語と日本語は文字的には大きく異なるが、両者とも表音文字であり、その音素、音節構造面では類似点が多いため、純粋なる言語学分野でも、言語教育分野でも両言語の対照研究がそれほど注目されなかったといえるだろう。それは両言語の音声学・音韻論研究を携わっている研究者数の少なさからも確認できる。研究者は全て六人がいるが、その中一人だけが両言語の音声学・音韻論研究を継続的に発表している。

終章

1結論

本稿は1989-2022年までの中国国内で発表された定期学術誌論文、学位論文、図書出版物などを考察対象とし、データ的分析と内容的分析を通じて、我が国におけるモ日対照言語学研究の歴史及び現状を考察した。モ日対照言語学研究は、中国国内ではその歴史が短く、数十年の歴史しか経っていない。それでも、初歩的には良い成果を収めているといえる。時期ごとにみれば、研究成果の数と質も一歩一歩明らかに向上し、研究者も徐々に増加しつつある。以上の特徴を以て、中国国内におけるモ日対照言語学研究について以下の結論に達した。

まず、研究成果の内容からみれば、主に音声学・音韻論、語彙論、文法論、語用論、修辞学、翻訳学における対照研究、またはそれらを全部含めた総合対照研究が発表されている。その中、文法論における対照研究が最も多かった。全て69の成果が発表され、全体の56%を占める。これは、文法論とは様々な言語単位に関する形態や結合の仕方についての法則を系統的に検討するものであるため、扱う範囲が極めて広いということが考えられる。さらに、これまでのモ日対照言語学研究は主にモンゴル人日本語学習者の言語教育に力を注いできたため、言語教育において文法知識を横断する力が不可欠だという一般的認識を明らかに示している。その次、翻訳学研究が多かった理由に、外国語の学習自体は翻訳問題に関わるだけでなく、外国語文献資料の閲覧と利用も翻訳問題に必ず直面するため、多くの教育者がモンゴル人日本語学習者に日本語の知識を的確に理解してもらうため、日本語の問題をモンゴル語で翻訳してきた。そのほか、社会経済の発展に伴い、モンゴル語と日本語の間に機械翻訳技術が必要になり、純粋に言語学分野の観点から翻訳学研究も行われている。そのため、翻訳学研究が少し多かった。そして、修辞学における対照研究が多かったことについては、モンゴル語と日本語も他の言語と同様に、慣用語を豊富に持つ言語であり、相互に慣用語の用法・解釈を深く理解することが言語学習だけでなく、異文化理解においても欠かせないものとなるため、両言語の修辞学における対照研究が多かったと考えられる。それ以外、音声学・音韻論の対照研究が少なかった理由に、モンゴル語と日本語は文字的には大きく異なるが、両者とも表音文字であるため、その音素、音節構造面では類似点が多いため、純粋なる言語学分野でも、言語教育分野でも、両言語の対照研究がそれほど注目されなかったといえるだあろう。総合対照研究、語彙論、語用論における対照研究はまだ少ない。

参考文献(略)