代写广告媒体学论文范文:中国赴美留学生的短视频媒介驯化与跨文化适应探讨

本文是一篇广告媒体学论文,本研究遵循驯化理论的要求,不做事先的预设,通过深度访谈与文本分析相结合的定性研究办法,最终全面地构建了留学生的短视频媒介实践过程,并细致地论述了其与跨文化适应之间的相互作用。

一、绪论

(一)研究背景

1.中国学生赴美留学“热”

在全球化和中国开放进程的推动下,中国赴外留学生近年来发展为数量可观的群体(杨凯&程羽童,2021)。根据联合国教科文组织统计,就2020年留学生派出人数来看,中国远超其他国家,是世界上最大的国际生源国。

出国留学持续火热,而美国则是留学生们的优先选择。美国是最大的留学输入国家,美国国际教育协发布的2022年度《门户开放报告》显示,2022年在美中国留学生已超过30万人,中国已经连续12年成为美国国际学生最主要生源国。全球化智库(CCG)与中国银行共同研究编写的《中国留学发展报告(2022)》蓝皮书也显示,从长期来看,美国始终是中国留学生的第一大留学目的国。

2.留学生跨文化适应“难”

作为旅居者的留学生是跨文化适应研究的重要对象。学者指出,跨文化生活给人带来的除了新奇与神秘感之外,更多的是一种压力体验(陈慧等,2003)。对于中国留学生来说,其所具有的中国特色的文化背景和西方文化背景之间存在着根本上的不同,而美国以族裔多样性为历史基础,其承载的文化是更加多元且流动的。身处两种甚至多种文化冲突与融合、互斥与共存的环境中,中国留学生的跨文化适应将面临诸多挑战。同时,近年来中美之间的紧张关系也为留学生们在当地的学习和生活增加了很多不确定因素。因此,中国赴美留学生的跨文化适应情况,或许可以成为整个中国留学生群体在外情况的缩影。

(二)学术问题

首先,探讨Z世代在全球背景下的网络媒体使用、对其他国家文化的态度等话题具有必要性,因为这些情况对理解世界至关重要(Chen&Ha,2023)。但是,现有研究本身不够充分,并且关注点较为局限,主要集中于留学生对于微信、Facebook等传统社交媒体平台的使用,而忽略了短视频平台作为一种新兴的、主流的综合性社交媒介形态的重要性。

其次,人作为具有能动性和自我意志的传播主体,会对技术进行批判性的使用(方格格等,2023)。但是,传统的关于新媒介技术的思考与探讨往往强调作为中介的技术而忽视了“人”的主体性。有学者指出,要想理解新媒介技术的社会文化意义,应从“我们成就技术”这一叙事主张出发,更多地将目光聚焦于作为社会实践主体的使用者以及他们的日常生活实践。这启发了一种关于新时代社会背景下的人机关系的新研究,这种研究需要破除“媒介中心”以及“技术决定论”的思维桎梏,将着力点放置于用户对新媒介技术的能动性“驯化”,把“人们如何运用中介的手段和机制展开他们的生活”作为核心问题,从一些平凡的、琐碎的、边缘的日常生活现象中考察媒介使用者对于技术的创造性运用以及其在此过程中与社会和公众的关系重构(潘忠党,2014)。

此外,技术异化的威力也不容小觑。经由算法武装的短视频平台作为一种技术配置体系,强化了社交产品中那些原本就容易让人上瘾的特质(廖秉宜&张慧慧,2021),正在深刻地影响着人这一主体的媒介实践和生存体验(李文冰&赵舒悠,2023)。这意味着留学生在驯化短视频媒介的同时,亦有可能被媒介技术反向影响,从而产生思想和行为上的一系列转变。这些影响可能不易被察觉,在潜移默化中根植和繁衍,因此需要用严肃且谨慎的目光进行深刻地审视,以便制定恰当的应对策略,由此提升用户的媒介素养,引导用户对于新兴媒介的健康使用。

二、文献综述

(一)短视频用户的媒介实践研究

在深度媒介化的背景下,观看和生产短视频已经成为一种媒介实践,用户通过搜索、点赞、评论、分享等形式来进行文化参与,实现新型人际交往(陈龙&陈小燕,2022)。现有研究已经从针对短视频作为一种新媒介形态的思辨探讨,逐渐转向短视频用户的媒介实践的实证研究。

相关研究分析了各个阶段下影响短视频用户进行媒介实践的因素,娱乐、社交、信息是最常被提及的概念。首先,从最初的使用行为上来看,用户的外倾性(张星等,2019)、短视频的娱乐性、信息性和社交性起到了关键的正向影响(张嵩等,2022);进一步来说,短视频创作行为受到用户的自恋特质和归属需要的正向影响,而浏览行为则受到用户的人气需要和短视频的信息记录功能的正向影响(张星等,2019)。其次,基于实用型、娱乐型、实用娱乐兼顾型和其他型的动机,用户会产生持续使用短视频的意向,而实用娱乐兼顾型带来的持续使用可能性最大(张大伟等,2020)。但是,使用疲劳、同伴影响和媒介依恋素综合影响短视频用户非持续使用意向(乐承毅&陈征,2022),可能造成间歇性中辍行为的反复。而刺激用户再次使用的动机则出于社交需求、感知愉悦性、转换障碍和群体规范(王文韬等,2023)。接着,在短视频用户满意度层面,内容信息质量的影响最大,其次是系统质量,影响最小的是服务质量(刘鸣筝&张鹏霞,2021)。由此可以看出,用户的短视频媒介实践也可以看成一种内容消费。最后,高度的用户满足感和信息系统性能够促进用户的信息分享行为(黄艳等,2022)。

(二)驯化理论

1.驯化理论的提出:从家居场域的电视使用开始

阿尔君·阿帕杜莱(Arjun Appadurai)等学者在《物的社会生命:文化视野中的商品》论文集中指出,物(things)像人一样具有社会生命。他们的研究聚焦于物的商品形态,将物的商品化或去商品化作为其生命历程的转折点(舒瑜,2007)。这项主张启发了英国社会与传播研究学者罗杰·西尔弗斯通(RogerSilverstone),他着力于关注物被消费后的角色或状态,以及物在消费结束后所带来的社会影响,从而提出了驯化理论(Domestication theory)(费中正,2011)。

“驯化”一词最初指的是个体驯服野生动物从而使其服务于人类的生产生活,而西尔弗斯通将其隐喻至个人对于信息传播技术的私人使用中去(戴宇辰,2019)。20世纪90年代初期,为了理解私人家庭和公共世界之间的关系的性质以及媒介技术在这种关系中的作用,西尔弗斯通团队研究了家庭场域中人对电视媒体的日常使用(Hirsch&Silverstone,2003)。他发现,由公共空间所生产和制造出来的信息传播技术,在进入私人空间为个人所使用时存在着与使用主体之间明显的动态互动关系:人既可以利用技术本身的客观属性来满足私人目的,技术又可以为人拓展边界,赋能主体从而使其更好地参与公共空间的活动(戴宇辰,2019)。因此,西尔弗斯通认为,电视、电话、视频和计算机等信息传播技术不仅是物品(object),还是媒介(media)。作为媒介,这些技术有着功能性的意义,它们主动、交互或被动地构建着家庭及家庭成员与外界的联系,这是一个复杂且矛盾的过程,可能成功也可能失败,但这种媒介技术无疑涉及了公共和私人文化的双重领域(Hirsch&Silverstone,2003)。

三、研究方法..................................... 15

(一)研究设计 .................................... 15

(二)深度访谈 ................................ 15

四、为我所“用”:从占有到转化的驯化过程 .................... 19

(一)占有:从被动跟随到主动利用 ......................... 19

1.社交资本的积累 ..................................... 20

2.情绪体验的快充 ........................................ 20

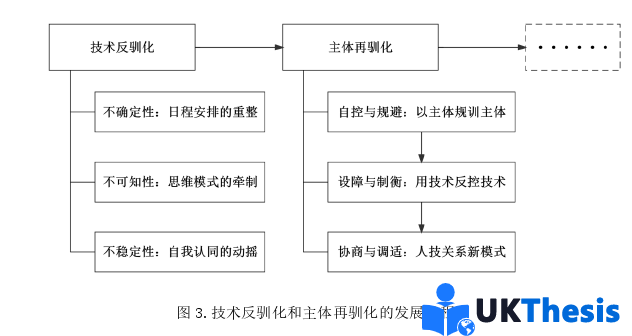

五、由我所“控”:技术反驯化与主体再驯化的递进 .............................. 30

(一)技术反驯化的渗透 ....................... 30

1.不确定性:日程安排的重整 ......................... 31

2.不可知性:思维模式的牵制 ......................... 31

六、在“我”与“他者”之间:短视频驯化助力跨文化适应

(一)跨文化适应问题与策略

本章沿用Ward(2001)提出的跨文化适应双维度理论模型,由表及里地从社会文化适应和心理适应两个方面探究留学生的跨文化适应情况

1.“加入”而非“融入”:跨文化社交摇摆

董晨宇等人(2020)的研究将留学生划分为三种导向:一是以提升教育水平为目的的工具型留学生,二是以体验多元文化为目的的体验型留学生,三是以在留学国的发展和归属为目的的融入型留学生。本研究中,几乎所有受访者都认为自己选择出国留学很大程度上是为了感受不一样的教育体系、人文环境和生活方式,也有部分受访者表示,除去这些积极因素以外,出国留学也是国内激烈的就业竞争环境迫使下的一场必要的学历“镀金”。没有受访者将自己界定为“融入型留学生”,因此,出国的动机往往是工具和体验的结合。

基于这些融入需求较低的留学动机,留学生们也表现出比较摇摆的跨文化社交状态。一方面,初来乍到的新鲜感激发了其体验多元文化的积极性和热情,在新环境中生存的孤独感和不适感会促使他们生发一些“自救性”的社交措施,期望通过融入异文化环境、发展跨文化友情排解负面情绪。但这些措施并不会持续太久,随着接触的增加,文化差异逐渐凸显,留学生们的融入尝试往往力不从心。最后,他们又回到了群体交界处,感受着多元文化碰撞的“动荡”:

“我们学校中国留学生很分散,所以我没有什么朋友,就会用送礼物的形式主动去交外国朋友,但其实这些友情都是很表面的。我们和外国人的政治意识形态上差异很大,很难对彼此产生同理心,他们回国之后因为交流不便也都逐渐疏远了。所以我后来也不再想发展这种不稳定的朋友关系。”(S17)

“本科的时候班上就我一个中国人,很孤独,就经常和美国人一起玩。但其实我有很强烈的被边缘化的感觉,并且这种感觉一直持续。美国人有他们固定的社交方式,比如户外运动和女生社团,但我不喜欢。”(S18)

七、结论

(一)研究总结

全球化语境下,跨文化研究流行,留学生群体吸引着越来越多的研究注意力。了解其跨文化适应情况是确保其受教育质量的关键,承担着重要的社会责任。而当代留学生作为自幼便基于互联网进行交流的数字原住民,他们不同的媒介使用行为和习惯、背后彰显的想法与态度也是当前数字化时代必须探讨的重要议题。本研究遵循驯化理论的要求,不做事先的预设,通过深度访谈与文本分析相结合的定性研究办法,最终全面地构建了留学生的短视频媒介实践过程,并细致地论述了其与跨文化适应之间的相互作用。

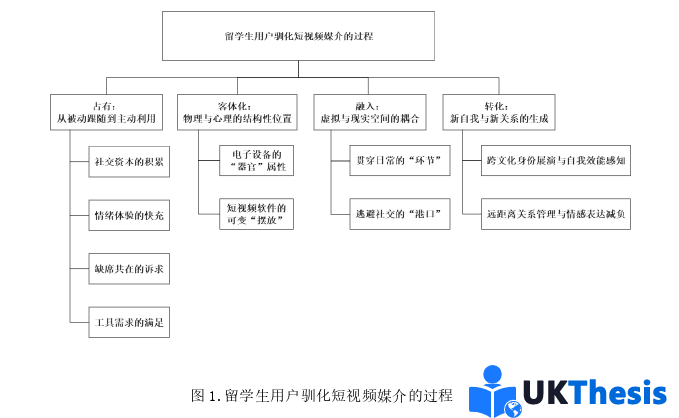

研究发现,留学生用户的短视频媒介驯化过程体现出较强的创造性和主体性,正如Haddon(2004)所说,个体所处的生命阶段或生活状态都会对驯化的具体模式产生影响,留学生用户的短视频驯化和其跨文化适应的需求紧密结合在一起,呈现出了与其他所有用户群体不同的驯化特征:

“占有”阶段——留学生一开始使用短视频媒介是被动的,出于“积累社交资本”、不落伍于群体和社会的动机;但伴随着持续使用,他们的主要目的变为“情绪体验的快充”,更加积极主动地对短视频媒介加以利用,并在留学后延续该习惯。生活变迁强化了先前的“占有”动机,同时催生了新的目的,例如远距离亲密关系“缺席共在的诉求”以及跨文化生活中“工具需求的满足”。留学生基于不同的动机分配性“占有”不同国家的短视频媒介,但最终仍然更多使用更为熟悉的国内的短视频媒介。“客体化”阶段——短视频媒介被放置于留学生的生活场域中,这一前提是他们将智能手机等电子设备视作连接外界最重要的工具,赋予其“器官”属性随身携带并超高频使用,并在心理上对其产生极高的依赖性;而短视频媒介作为“嵌入”智能手机等电子设备的一项技术,被留学生用户“摆放”在手机界面上,根据自身的使用需求随时调整。“融入”阶段——短视频媒介碎片化又深刻地嵌入留学生的日常生活,使得虚拟空间和现实空间得以耦合。刷短视频成为留学生们每天例行的生活“环节”,一有空闲,他们便会打开抖音、微信视频号、TikTok等app,接收来自短视频的海量信息和多感官的刺激;甚至在一些跨文化社交的特殊场合下,为了跳脱出语言、文化差异等因素导致的社交困境,短视频媒介也成为了虚拟“港口”,为留学生创造出一个与现实世界暂时脱嵌的媒介化私人空间,让其掩盖自身的尴尬与窘迫。

参考文献(略)