代写广告媒体学论文选题:公墓作为空间媒介的实践及关系联结作用

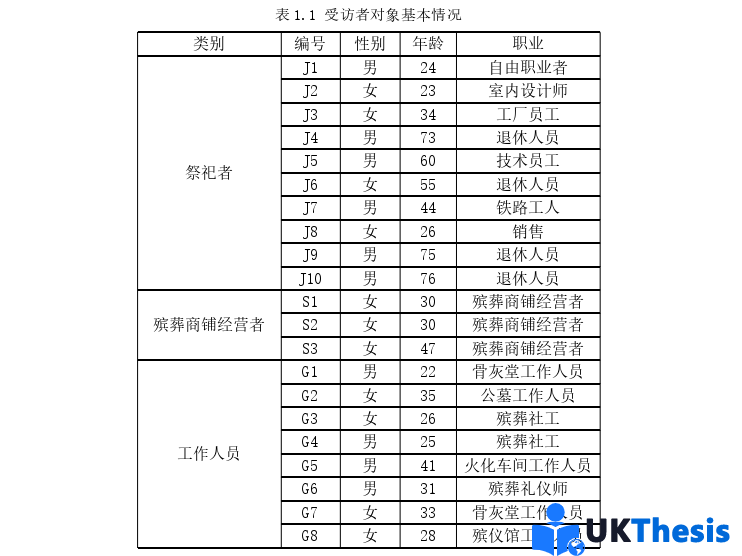

本文是一篇广告媒体学硕士论文,本研究首先分析了公墓作为空间媒介的可能,讨论了该空间所展现出的物质的、构想的和体验的空间属性,而后凭借经验观察,将重点聚焦在对空间的实践特征上,并继续研究公墓作为空间媒介所实现的关系联结作用。

1绪论

1.1研究背景与研究价值

1.1.1研究背景

随着现代化进程加快,社会资源流动加速,人们的行动空间也逐渐拉大。在此背景下,过去村落自建的坟墓逐渐走向公墓骨灰堂规整的墓碑、隔间,一个充满回忆和仪式性的相对私密的探视地点变化为标准化和程式化的公共空间。公墓作为现代殡葬改革的主要形式,最初以火葬场的形态出现,而后随着火葬殡葬形式的推广和公墓可集中管理并提供土地利用率的特点,公墓这一形式在新中国成立以后才在全国范围内得到大规模的推广。自此,墓不再必然与我们的定居点相生相伴,公墓成为了更多城市乃至乡村中逝者的新居所。随着现代医学和卫生意识的提高,公墓的火葬、壁葬、树葬等殡葬方式逐渐被认知为有效避免疾病感染、满足人口殡葬需求的现代殡葬方式,公墓接纳的墓葬方式和公墓的建造特点也逐渐靠近更为环保、绿色、节地、生态的方向,公墓也逐渐成为了现代文明的诸多象征中的一个。而随着网络技术的发展,探视祭祀也不必只能面对面,从点亮一只电子蜡烛、献上一朵电子鲜花开始,再到越来越多的公墓正在提供的代客祭扫、网上祭扫(如手机平台“舟山民政”公众号内可点击创建纪念馆,选择“上香”“祈福”“邀请亲友”等功能)服务,传统线下的具身实践与网络祭祀的虚拟体验进行融合,一并嵌入祭祀仪式之中。

近年来以公墓、殡仪馆为实践基地展开的文明祭祀规范的倡导,正在不断通过在公墓或社区等公共空间的宣传和城市管理,引导民众了解文明祭祀的重要性,更改焚烧香烛、纸钱的传统祭祀习惯。然而要改变这一传统祭祀方式并非易事,公墓如何在物质和服务方面引导民众,民众如何看待并处理公墓及其中介的实践活动,是这一空间在当下需要审视的问题。本研究沿袭列斐伏尔的空间理论,将公墓视作空间媒介,即作为感知的空间、构想的空间和生活的空间。一方面,物质空间下的公墓是嵌入人们日常生活与实践的空间/地方,是现代社会的基础设施和现代殡葬制度中重要的媒介,承担着安置逝者、开展祭祀等空间实践的作用。

1.2文献综述

1.2.1墓及墓与死亡的相关研究

围绕墓的研究,其实也是围绕死亡的研究。墓的研究主要集中在考古学、历史学、雕刻艺术、文学等领域,随着墓葬的现代化建设,研究也更加丰富:墓铭的内容、墓碑的图像色彩、墓反映的历史民俗、墓园的空间设计以及公墓化改革等都是此领域下常涉及的主题。但在传播领域下,即便死亡都并非一个热门话题。传播与媒介研究中有意无意将死亡放逐,主要在于传播与媒介研究本身是一个高度世俗与现代的学科,它所研讨的议题大多数情况都是现世、当下或是面向未来的。①死亡文化不仅指行为层面的丧葬文化、碑刻文化、祭祀文化和吊唁文化等,还包括在观念层面上的人对死亡的态度和意识,即不仅有显性直观的器物层面也有隐性且具有解释作用的观念层面。②死亡考古学提出丧葬空间、丧葬仪式和丧葬观念三项主要研究内容。③若沿此逻辑围绕墓所生成的有关死亡的空间、仪式和观念三个方面对既有研究展开梳理,则可以关注以下几个关键领域。

首先在空间方面,传播领域下围绕墓所形成的空间主要在于历史墓葬或革命墓葬的历史文化空间和线上祭祀空间的构建与记忆空间的研究,因此细分下常与情感、记忆、文化等关键领域相勾连。其中,情感层面如面向数字哀悼,学者周裕琼和张梦园将数字公墓视作一种情动媒介,以情动理论视角通过对豆瓣“数字公墓”和“网络公墓”小组的线上田野调查,以技术的情动支持、身体的情动体验和集体的情动仪式三个角度考察赛博空间中的哀悼文化如何将人们联结在一起。④记忆层面的研究多聚焦于具有公共属性的传统或数字的哀悼空间。学者李红涛和黄顺铭从数字记忆角度关注创伤事件的纪念活动,探究线上公祭空间的构造与记忆生产逻辑,指出线上祭奠空间是线下支配性公祭空间的延伸,所形成的数字记忆具有民族文化的烙印。⑤社会学学者鄢海亮则从空间与记忆的角度研究北京八宝山的社会记忆,说明从忠灵塔到忠烈祠再到革命公墓的空间变更,显示了政治变动下八宝山社会记忆的形变。

2公墓作为空间媒介的属性

2.1感知的空间:物质结构与基础设施

空间实践代指社会活动和互动的物质维度。①一个社会的空间实践是通过对其空间取用和掌握的过程逐渐展现出来的。②空间实践注重的是物质性和可感知的层面。感知理所当然是因“主体”而定的。③当个人置于把自己置于中心,把自身作为一个衡量的尺度,就成为了一个“主体”④,因此要理解空间,首先要感知空间。公墓作为空间媒介首先是一个可被感知的实际空间,其物质结构包括环境中的各种服务设施以及空间的布置。连接生死的物理界面——墓碑和骨灰盒等偏固定、非移动的设施是公墓中的以墓和殡葬服务为核心的基础设施,此外还有指示牌、殡葬用品等轻型、可移动的设施。

本研究所调研的屏鼎山墓园是重庆市石桥铺殡仪馆的下属“三园”之一,也是重庆市政府最早规划和审批的生态景观公墓。公墓作为城市空间中的后勤型基础设施,为节约城市用地往往置于城市边缘或郊区,但该墓园却置于主城区地铁交通线附近,交通极为便利。公墓位于沙坪坝区石小路150号,石桥铺殡仪馆内,乘坐地铁一号线至高庙村站,由2号地铁口出,一百米内红绿灯处即可看到殡仪馆的指示牌。由指示牌向里走,步行通过一条长度两百米左右的小路即可进入馆园范围。馆园前的这条小路一侧有二十余家以经营殡仪服务为主的商铺,主要售卖、骨灰盒等祭祀用品,此外还有两到三家小型饭馆、一家汽修店和一家超市。空间结构方面,进入馆园大门后,分别会经过殡仪馆综合楼、服务楼(告别厅、下遗体处)、屏鼎山墓园和千秋堂(骨灰存放处)。

2.2构想的空间:现代殡葬文化与祭祀习俗

空间表象即构想的空间,倾向于由权力、语言、知识和符号等层面所塑造,被认识和意识形态的混合物充满。作为构想的精神空间,空间表象虽然是抽象的,但是却在社会实践中发挥着不可忽视的作用。而且这个空间往往是与秩序相关联的,这些秩序也反过来影响空间的生产。围绕殡葬的方式和习惯,一套殡葬文化逐渐生成,经过下葬落墓等一系列空间实践,又经过政府和公墓等机关单位的联合宣传落实,现代殡葬文化也在具体的实践影响下不断发展。公墓空间呈现的殡葬文化不仅是一种文化现象,更是政府对公墓的标准化发展和服务性责任的一种权力界定。

首先在服务上,现代殡葬文化强调便民、绿色、文明的殡葬建设。该馆园内的服务楼和墓园是面向所有入园群众开放的服务空间,服务楼一楼大厅摆放了“治丧守灵安全须知”“惠民措施11条”“殡仪服务流程图”“社工全程陪伴哀伤抚慰服务”等宣传牌,以供祭祀者自主了解具体的治丧服务流程和各项公益服务。大厅休息区处提供空白祈福签供人们自行取用,人们书写过悼词或祝福语便可以将其挂在一旁挂满祈福缅怀签的“生命树”墙上以表哀思。墓园入口处的环保祭祀宣传点处也经常摆放着该殡仪馆的介绍手册和该馆下辖另外两个墓园的宣传册,或摆放有“文明祭祀倡议书”手册和可供祭祀者使用的空白明信片。这些手册以文字或图片的形式介绍了墓园的墓位服务、社工服务内容和生态殡葬类型等信息,向人们展示了遗体接运等各项环节的收费标准、申请基本殡葬服务费用减免的操作方法,宣传了生态殡葬和文明祭祀的意义。

3公墓作为空间媒介的实践.............................25

3.1身体作为工具:感知与拟想互动..................................25

3.2情感作为内核:道德传统与人文关怀............................32

3.3空间作为中介:文明祭祀与边缘反抗...............................34

4公墓的关系联结作用:空间媒介的再生产......................................38

4.1社会与环境的时空互动:公墓形象转变................38

4.2人与社会的决策传递:丧葬认知改观......................................41

4.3施政与民众的沟通接口:现代殡葬制度转译.................46

5结语.....................................50

4公墓的关系联结作用:空间媒介的再生产

4.1社会与环境的时空互动:公墓形象转变

在认识公墓这个社会空间中的特殊空间时,不能忽视米歇尔·福柯对于空间的思考。异托邦改变了时空关系和时空形式,成为外在于意识和独立于时间的空间范畴。①一方面,公墓里储存着不同人生经历的许多个体的生存信息,其中有来源于不同区县、不同城市的空间地点,也有各种不同起点和终点的生命时间片段。个人的生命时间终止了,公墓中一个新的时间片段却出现了,不论历时时间如何积累,这些具有差异的时间片段始终保持着停滞,它们成为表征逝者生存痕迹的功能性时间,社会空间的时间则见证着该公墓中各时间片段的留存。

另一方面,不同时期公墓的功能和意义不同。福柯在《关于另类空间》中详细阐述了异托邦的特点:异托邦与乌托邦不同,它是真实存在的空间;随着时间的发展它可以改变其功能和作用;它能将几个不同的、甚至不相容的空间和地点并置在同一个真实场所里;它往往与时间片段(一种异时间)相关。②近代以来,火葬成为推动城市卫生和节约土地的一大标识,新中国成立以来殡葬改革从大力推广火葬开始,彼时殡葬机构大都以建设火葬场开始。从火葬场发展而来的公墓在现代殡葬制度改革之下也日益承担着殡葬现代化和文明化的实践特点。本研究调研所涉的石桥铺殡仪馆便是全国首批兴建的八家殡仪馆(原火葬场)之一,直到二十世纪八十至九十年代该馆才陆续修建起屏鼎山骨灰堂和屏鼎山墓园。

5结语

媒介研究的空间转向带来的不仅是对空间的再认识,还进一步发展出了空间媒介化(the mediatization of space),即指向了强调“空间媒介对于生活世界本身的构成性作用”①。死亡是绝对的他者,墓碑、灵牌虽然表征逝者的灵魂永生,但最终墓不过是一种储存型媒介。公墓是复杂的空间,它可以展现各种关系,人们可以在其中看见社会矛盾的上演。列斐伏尔的空间生产理论将三种空间维度视作是三位一体的。这一空间不是被动的、仅仅被取用的场所,而是活生生的、功能的、具有情感的且与身体感知有直接关系的空间。

本研究首先分析了公墓作为空间媒介的可能,讨论了该空间所展现出的物质的、构想的和体验的空间属性,而后凭借经验观察,将重点聚焦在对空间的实践特征上,并继续研究公墓作为空间媒介所实现的关系联结作用。由于殡葬行业的特殊性质,若非有丧葬经历,人们一般不会进入公墓等殡葬空间,公墓也并非可选择的唯一丧葬地点。因而对于许多生命历程尚未行至多远的人群而言,这可能是一个相对神秘的场所。在调查过程中,笔者也发现部分祭祀者即便进入过殡仪馆、公墓等殡葬空间,但他们对于一些殡葬要求和数字化的殡葬方式的了解程度依然不高。

任何空间都体现、包含并掩盖了社会关系。②公墓不仅将现代殡葬仪式的过程展现出来,也将各行动主体通过实践联结起来。公墓作为现代殡葬制度的媒介,在实践层面转译了个人与社会、施政与民众之间的关系联结。公墓作为现代殡葬制度的行动者,通过殡葬实践为逝者的家属与亲友提供了一种特殊的联结方式。生者与逝者通过骨灰存放、落墓安葬等方式建立了新的生死桥梁,后续开展的祭祀活动也将受到公墓空间在墓碑管理、祭祀方式等方面的影响。在权力的支持下,公墓空间成为文明殡葬规范的执行者,而祭祀习俗与殡葬规范的社会矛盾便呈现在空间之中了。空间的实践中,在祭祀上,祭祀者们妥协于公墓无烟祭祀的强制管理,而在公墓的边缘地带烧纸悄然进行反抗。人们也通过见证在亲友间与社会中出现的多种的安葬与哀悼方式,逐渐开始转变个人的丧葬认知观念。

参考文献(略)