代写广告媒体学硕士论文范文:解困新闻学视域下灾难报道思考(2013-2023)

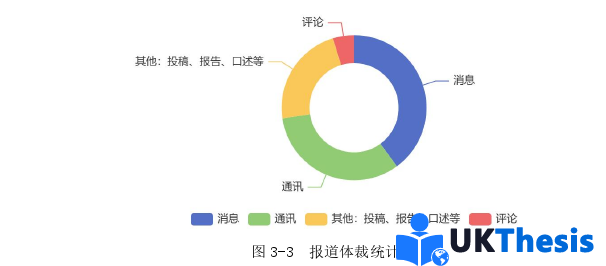

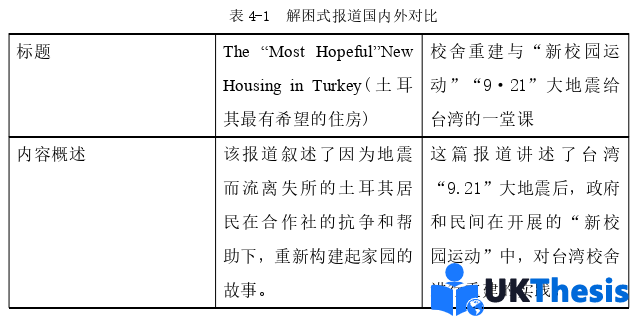

本文是一篇广告媒体学硕士论文,本文运用了内容分析法对灾难题材中解困式报道的发展情况进行了梳理,又利用比较研究法对国内外解困式报道以及传统报道和解困式报道之间的差异进行了比较分析,了解到目前我国解困式报道仍然存在解困链条不完整、解困方案笼统等问题。

第一章绪论

1.1研究目的和意义

近年来,地震、洪涝、干旱、海啸、火灾、战争等灾难纷至沓来,刚刚过去的2023年,涿州洪水、甘肃积石山地震等灾害给人民的生产生活带来巨大威胁,造成难以估量的财产损失,给社会生活带来不安定因素。最重要的是,每当此类灾难发生,就有一个个鲜活的生命离开。

目前,在国内灾害救援以及灾后重建领域方面仍面临许多有待解决的社会问题,比如:中小型的灾害无人关注,缺少救灾资源;灾害救援专业从业者稀缺;灾后重建与贫困问题交织;导致大灾的“结构性原因”不被重视;农村等“弱势地区”在遭灾时面临更加严峻的救援以重建问题。

而且,宏观环境正在变得越来越“乌卡”——世界正在变得更加模糊、不确定。极端高温、疫病反复、环境污染等问题正在困扰我们,只是针对灾害进行现状报道的传统新闻使很多读者变得悲观。

和传统报道方式不同的是,解困式报道不仅关心问题,也关心问题的解困方案,这种报道模式为公众提供有洞见的、具有可行性的建议,以求推动社会进步,近年来这种报道模式在全球范围内被采用。

在此背景下,如何转变传统新闻报道的思维,成为各大媒体应该思考的问题。因此本文从解困新闻学的视角出发选取2013年至2023年《南方周末》中的地震报道为样本,对我国灾难性新闻报道进行研究,试图对此类报道未来的发展进行一种可能性探讨。

1.2文献综述

1.2.1解困新闻学研究

以“解困新闻学”为关键词在知网上进行搜索可以看到,知网总库收录中文学术期刊和学位论文共计25篇,其中学术期刊为15篇,主要研究内容为解困新闻学的概念界定、发展背景和实践探索,最早的一篇文献中,宋士方以解困新闻学的视角对“马航失联”事件的报道优化进行了探析。学位论文共计10篇,主要聚焦在用解困新闻学的理论对我国疫情、空难等领域的事件进行解读。总的来说,国内目前关于解困新闻学的研究较少,仍处于起步阶段。由于解困新闻学发源于美国,国际上对解困新闻学的研究历史悠久且不断发展,涵盖了灾害响应的各个方面。研究重点在于灾害风险减少策略以及包括政府、非政府组织和社区在内的不同利益相关者在减轻和管理灾害中的作用。学术探讨包括了解灾害风险沟通的有效性,分析人道主义组织在协调灾害救援工作中的角色。越来越多的研究强调利用技术改善数据传播,加强决策者和公众之间的沟通交流。

1.2.2灾难报道研究

对国内外相关研究进行梳理可以发现,目前国内外对其研究可以从三个方面展开叙述。一是媒体对灾难报道的叙事特征。连水仙通过对比《人民日报》和《南方周末》中有关汶川地震的报道内容,运用框架理论研究高中低层次指标,总结其框架特征并解释内在形成原因。①李静等人从“符号矩阵”视角对《南方周末》在汶川大地震中做出的系列报道——“汶川九歌”进行了分析,探索重大灾难行报道中人“死”而“被铭记”的仪式链条。

第二章关于解困新闻学的研究

2.1解困新闻学研究现状国外研究现状

2008年伯恩斯坦创建了探矿者网站(Dowser Media),2013年伯恩斯坦与另外几名记者建立了“解困新闻学网络”(The Solution Journalism Network,SJN)以进一步推广解困新闻学的理念。

解困新闻学在近年得到了关注,但实际上“解困”的相关概念在上世纪就有所提及。Benesch在《哥伦比亚新闻评论》的一篇文章里记录了解困新闻学的兴起,包括《洛杉矶时报》、《纽约时报》、圣地亚哥联合论坛报在内的报纸、《国家报》等杂志以及ABC新闻的《今晚世界新闻》等广播节目都发表了突出社会问题可能解决方案的报道,她在文章中称其为“不只是指出错误,而且提出正确的可以成功解决社会问题的尝试的报道”①。不久之后,这种实践第一次在学术期刊中被提到,Davies(1999)将解决方案新闻定义为“对负面新闻后果的处理”。他说,这种做法并不否认负面新闻的价值;他只是简单地辩称,与其无休止地报告失败(让其他人来解决),有时事情会解决。②在之后,学界关于解困新闻学的研究逐渐减少。直到2010年,《纽约时报》的《Fixes》系列开始重新探索在研究报道中如何呈现社会问题的解决方案。解困新闻学作为一种特殊的新闻实践直到最近才在学术文献中被提及,发表这一主题的学术文章有所增加,部分原因是由于2013年SJN组织的创立。

2.2解困新闻学、建设性新闻和公共新闻联系与区别

解困新闻学、建设性新闻学和公共新闻学都是现代新闻实践中旨在解决传统新闻报道中存在问题的方法论。虽然它们有共同的目标,即提升新闻报道的社会价值和公众参与,但它们在理念、方法和重点上各有侧重。我国学者蔡雯对三者的发展历程和异同进行了辨析。其中,对“公共新闻”的研究可溯源到20世纪末期,来自美国各大学的学者如纽约大学新闻学系主任杰伊·罗森(Jay Rosen)、伊利诺伊大学的克里夫德·克里斯蒂(Clifford Christians)等人以及各地方新闻工作者参与了“公共新闻运动”,并在这一时期发表了大量的文章。②纽约大学教授杰伊·罗森对“公共新闻”的定义是:“新闻工作者在传递新闻信息之外,还应当告诉公众如何应对社会问题,帮助人们找到解决问题的途径,提高公众在社会生活中的行动力。”

“建设性新闻”和“解困新闻”则兴起于本世纪初,与公共新闻的出现仅相差十余年。公共新闻学着重于促进公众对社会重要议题的讨论和参与。它认为新闻媒体应该作为公民对话和社会交流的平台,帮助公众理解复杂问题,促进不同观点和利益的交流。公共新闻学强调的是新闻的社会责任和公共参与的重要性,而不仅仅是作为信息的传递者。建设性新闻学(也称积极新闻学)注重于报道能够激发社会正面变化的新闻故事。这种方法论鼓励新闻工作者寻找和报道那些能够启发读者、听众和观众的希望、积极性和解决方案的故事。它的目标是通过报道具有建设性的内容,促进社会的积极进步和个体的正面心态。解困新闻学强调新闻报道应该帮助公众理解和解决复杂的社会问题。它倡导新闻不仅要报导问题,还要深入探讨可能的解决方案,从而激发公众参与和积极对策。解困新闻学试图突破传统新闻报道重点关注负面事件的局限,向公众展示问题的各种可能解决途径。三者在新闻理念和操作上有较多相似之处,比如三者的行动主体都由记者、新闻教育工作者、研究人员组成,社会公众则是新闻传播过程中重要的参与者和社会议题的实践者。其次,其最终所要达成的目标相近。三者都关注社会议题,以促进公众交流、行动,提供问题的解决方案为导向。在新闻的传播策略上,三者都是由新闻机构聚焦社会议题来策划报道,链接社会公益组织、高校等机构开展活动,以求得问题的良好解决。

第三章 灾难性新闻报道中解困内容分析 ............................. 17

3.1 媒体选择与说明 ........................................... 17

3.2 报道内容选择 ........................................ 18

3.3 研究时间段的选择 ..................................... 19

第四章 解困式报道比较分析 ................................... 49

4.1 国内解困式报道与国外解困式报道的差异 ................................ 49

4.2 解困式报道与非解困式报道的联系与区别 ................................ 51

第五章 解困新闻学视角下灾难报道的问题与解法 ............................ 55

5.1 解困新闻学视域下灾难报道呈现问题分析 ................................ 55

5.1.1 解困链条不完整,报道数量逐级减少 ..................................... 55

5.1.2 解困过程笼统,内容悬浮 ..................................... 56

第五章解困新闻学视角下灾难报道的问题与解法

5.1解困新闻学视域下灾难报道呈现问题分析

5.1.1解困链条不完整,报道数量逐级减少

从分析样本来看,在318篇地震报道样本中,大约三分之一的报道停留于阐述问题成因这一阶段,提出解困方案的报道仅有16.6%,到解困结果类目这一环,则只有9.6%的报道有呈现方案的解决效果。从这一结果可知,在这条解困报道传递链条上,从意识到执行再到效果,报道数量呈逐级减少的趋势,说明解困的执行层面弱于解困意识层面。分析原因有以下几点:

1.呈现解困方案的探索对于记者而言相对要求较高,需要记者对报道内容有较为深刻的理解,并查阅大量资料。另外,新闻文化和观念上的障碍:传统新闻报道倾向于关注问题、冲突和负面事件,因为这些内容更容易吸引观众的注意。解困式报道的积极、建设性的角度可能不符合某些媒体机构和新闻工作者的传统观念。

2.迫切性与资源分配:灾难发生时,迫切性是首要考虑的问题。媒体需要迅速报道灾害的规模、影响以及紧急救援信息,这意味着在灾难初始阶段,资源主要被分配给即时报道,而不是深入探讨解决方案。等到可以着手解困式报道时,资源和公众的关注可能已经减少。

3.资金和投资:开展深入的解困式报道需要资金投入,尤其是那些涉及到科学研究、技术开发或社会工程项目的报道。在资源有限的情况下,寻找资金支持解困式报道可以是一大挑战。

4.复杂性和不确定性:灾难和其后果的复杂性意味着解决方案可能不是立即显而易见的,需要时间来研究和验证。此外,解决方案的效果可能会受到不确定因素的影响,比如气候变化引发的灾害就有很多未知数。

结语

近些年来,全球灾难的发生频率呈现上升趋势,这与气候变化、环境退化、人口增长和城市化等因素密切相关。根据中华人民共和国应急管理部发布的数据,2022年中国自然灾害以洪涝、干旱、风雹、地震和地质灾害为主。全年各种自然灾害共造成1.12亿人次受灾,因灾死亡失踪554人,直接经济损失2386.5亿元。

灾难的频发给人民生命和财产安全带来极大损失,也对我国应急管理能力提出更高的要求。在灾难事件中,新闻媒体从来都是必不可少的一环,灾难发生后由媒体第一事件将消息传播出去,在后续的救援过程中也少不了媒体的发声。但是进入新媒体时代,大众拥有了发声权,灾难现场的最新消息往往是由网民上传至自媒体,传统媒体的一部分功能被取代。不过,爆炸性的信息传播也使公众陷入新的困境,除了老生常谈的信息质量问题外,在灾难事件中,还容易出现负面消息过载的情况,当公众接受过多消极悲观的灾难信息就容易陷入无力之中,却无益于问题的解决。此外,灾难事件也可以暴露出许多问题,尤其是在地震这种大型的灾难面前,建筑质量不达标、公益救援混乱、震前检测流程不科学等问题频频出现。灾难的发生给国家带来惨痛的教训,温家宝总理曾说:“多难兴邦”,只有从教训中吸取经验才能减少下一次灾难的损失。

参考文献(略)