代写教育学硕士论文范文:城市小学劳动课程管理现状及策略思考——以沈阳市5所小学为例

本文是一篇教育学硕士论文,本研究通过对城市小学劳动课程管理的深入探究,系统剖析了其现状、问题及成因,并针对性提出改进策略,在理论与实践层面均取得一定成果。

第一章 绪论

一、研究缘起与研究意义

(一)研究缘起

1.研究背景:国家政策彰显劳动课程的重要性

新中国成立以来,劳动教育在我国教育政策体系中的战略地位呈现显著的历时性强化特征。1957年毛泽东同志在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中首次确立“培养社会主义劳动者”的核心目标,标志着劳动教育正式纳入国家教育方针顶层设计。至改革开放初期,1978年宪法修正案通过“教育同生产劳动相结合”的法定表述,进一步构建了劳动教育与现代化建设间的制度性关联。最新修订的《中华人民共和国教育法》(2021)创新性提出“五育并举”培养体系,将劳动教育从传统四育架构中独立建制,这一政策跃迁彰显新时代劳动教育已由基础性教育环节升维为全面育人体系的核心支柱。

为系统推进劳动教育实践转化,近年政策供给呈现显著的课程化导向特征。2020年3月《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》首创劳动教育必修课程制度,通过刚性课时保障(中小学每周≥1课时)破解以往教育实践中的虚化困境①。同年7月配套出台的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》着力构建三级实施体系:省级行政单位侧重课程资源开发、高等教育机构强化师资培育、基础教育阶段推进校企课程共建,由此形成“标准引领——资源支撑——师资保障”的协同推进机制。这些政策文件的密集出台,标志着劳动教育已从理念倡导转向课程实践的新阶段。

二、研究目的与研究内容

(一)研究目的

在深入开展概念研究的基础之上,本研究从基础理论依据与现实依据双维度切入,系统性地构建小学劳动课程管理现状的调查指标体系。继而,针对沈阳市市内五区的5所小学展开实地调研工作,依据所获取的实际情况,提出具有针对性与可操作性的建议。最终,将其推广应用于我国城市小学劳动课程管理的整体范畴之中,以期为提升小学劳动课程管理水平提供有益借鉴与参照。

(二)研究内容

本研究整体依循“应然——实然——应然”的研究逻辑有序推进。首先,通过广泛收集与整理小学劳动课程管理的政策文件及相关研究文献,确定了研究背景、问题、目的以及选用恰当的研究方法,为整个研究奠定了坚实基础。随后,深入开展小学劳动课程管理的概念工具研究,从内涵与外延两个维度对相关概念进行界定,明确其涉及的四个基本范畴,使研究范畴得以清晰化。继而,探究小学劳动课程管理的依据,在基础理论依据方面,以现代教育治理理论、现代课程理论和现代劳动教育理论等为依托,提炼出调查指标体系的构成元素;在现实依据方面,对我国相关法律政策与国内外先进经验加以分析考察。最终构建出小学劳动课程管理的应然体系模型,为后续的实证研究提供明晰的方向指引与标准参照。

第二章 城市小学劳动课程管理的依据研究

一、城市小学劳动课程管理的理论依据

(一)现代教育治理理论

现代教育治理理论是全球化、信息化背景下形成的新型治理范式,其核心思想聚焦于共治、善治与法治的有机统一。共治强调多元主体协同,主张教育治理需突破政府单一主导模式,纳入学校、教师、学生、家长及社会力量等利益相关者的共同参与,通过权力共享与责任共担提升决策科学性① 。善治以实现教育公共利益最大化为目标,要求治理过程兼顾公平性、透明度与责任性,确保教育服务精准回应社会需求② 。法治则以制度规范为基石,强调教育治理必须在法律授权范围内运行,通过“立法——执法——监督”闭环保障治理行为的合法性与规范性③ 。三者相辅相成:共治是治理主体的多元化路径,善治是治理效能的价值导向,法治是治理过程的底条保障,共同构建起现代教育治理的理论框架。

本研究基于现代教育治理理论的三维框架,构建城市小学劳动课程管理的路径:第一,共治视角下的主体协同:打破传统单边管理模式,建立“家庭——学校——社区”多元协作机制。多主体共同参与课程目标制定、资源分配及评价体系设计,形成多方联动的治理网络。第二,善治导向下的内容优化:以公平与质量为核心,审视劳动课程目标定位、内容选择及资源配置。例如,通过调研分析不同家庭背景学生的劳动教育需求,确保课程内容既契合国家要求,又能满足学生个性化发展,避免“一刀切”导致的资源分配失衡。第三,法治框架下的制度保障:将法治方法贯穿管理全过程,构建“立规——明责——督效”的制度闭环:一是“立规”,要把劳动教育、劳动课程明确写进学校章程;二是“明责”,制定明确具体的学校劳动课程实施的机构制度、工作制度和人员制度,通过制度明确决策层(如校长)、执行层(如劳动教师)、支持层(如家长)的权责边界;三是“督效”,建立健全切实可行的学校劳动课程实施的监测制度、考核制度、问责制度和奖惩制度。

二、城市小学劳动课程管理的现实依据

(一)劳动课程管理的法律与政策依据

1.法律依据

系统梳理劳动课程管理的法律依据,不仅是依法治教的必然要求,更是构建科学管理体系的逻辑起点。相关法律规范为劳动课程管理搭建了基本的法律框架,提供了重要的指导原则。通过明确权利与义务的边界,这些法律规范为劳动课程的宣传教育方法提供了坚实的法理支撑与可操作的实践参照。因此,深入了解劳动课程管理的相关法律十分必要。本研究依据劳动课程管理的框架体系,对劳动课程管理主体、内容、过程、方法等方面的相关法律进行了归纳与整理。重点梳理了《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国家庭教育促进法》以及《中华人民共和国教育法》中与本研究相关的内容,旨在为劳动课程管理提供全面、准确的法律依据。

在管理主体方面,《中华人民共和国义务教育法》第二十六 明确指出,学校实行校长负责制,校长由县级人民政府教育行政部门依法专任,负责学校的教学及其他行政管理工作① 。这意味着校长是劳动课程管理的核心责任人,承担着确保劳动课程顺利实施的法律责任。同时,《中华人民共和国教师法》第七 赋予教师对学校教育教学、管理工作提出意见和建议的权利② ,《中华人民共和国教育法》第三十一 进一步强调,学校应通过教职工代表大会等组织形式,保障教职工参与民主管理和监督。《中华人民共和国家庭教育促进法》第十九 强调未成年人的父母或者其他监护人应当与中小学校、社区密切配合,积极参加其提供的公益性家庭教育指导和实践活动,共同促进未成年人健康成长③ 。这体现了教师与家长同样具有参与劳动课程管理的责任。

第三章 城市小学劳动课程管理的现状.............................. 38

一、研究方法设计与实施 ...................................... 38

(一)问卷调查设计与实施 ......................... 38

(二)访谈调查设计与开展 ................................ 38

第四章 城市小学劳动课程管理存在的问题及成因分析 ................................... 49

一、管理主体存在的问题及成因分析 .................................. 49

(一)决策层:职责模糊与缺位并存 ........................... 49

(二)执行层:能力与动力不足 .................................... 50

第五章 城市小学劳动课程管理的改进策略 ...................... 74

一、管理主体改进策略 ................................... 74

(一)决策层:明确职责与强化引领 ........................ 74

(二)执行层:提升能力与激发动力 .................................... 75

第五章 城市小学劳动课程管理的改进策略

一、管理主体改进策略

(一)决策层:明确职责与强化引领

学校应当构建一套 理清晰、切实可行的劳动课程管理决策制度,对校长、分管副校长以及教务主任在劳动课程管理工作中的职责、权力范围和工作流程做出明确且细致的规定。校长作为学校劳动课程的首要责任人,必须主动承担起主导劳动课程规划的重任。一方面,要全面梳理并整合校内外的各类资源,像与周边企业、社区合作,为学生争取更多的劳动实践机会,同时在校内合理调配场地、师资等资源,以确保劳动课程在学校教育体系中占据应有的重要地位。另一方面,校长应每年制定详细的劳动课程资源配置计划,明确师资的引进与培训安排、场地的建设与利用方案以及经费的投入与使用方向,从宏观层面保障劳动课程的顺利开展。分管副校长则需要致力于协调学校各部门之间的工作,打破部门之间的沟通壁垒。定期组织各部门召开联席会议,在会议上共同商讨劳动课程推进过程中遇到的问题,并及时制定解决方案。通过有效的协调工作,确保劳动课程在教学安排、资源保障等方面能够得到各部门的有力支持。教务主任要依据劳动课程自身的实践性、综合性等特点,科学合理地安排课时。摒弃传统的一刀切式的课时安排模式,根据不同年级学生的特点和劳动课程的实际需求进行灵活调整。同时,建立一套具有针对性的教学监督与评价标准,每月对劳动课程的教学情况进行专项检查,及时发现教学中存在的问题,并给予教师反馈和指导,以提升教学质量。

结语

本研究通过对城市小学劳动课程管理的深入探究,系统剖析了其现状、问题及成因,并针对性提出改进策略,在理论与实践层面均取得一定成果。理论上,本研究结合现代教育治理理论、现代课程理论与现代劳动教育理论,为劳动课程管理研究提供了新视角与理论框架,丰富了相关学术研究内容,有助于深化对劳动课程内涵及其管理逻辑的理解,推动劳动教育管理研究的体系化与规范化发展。

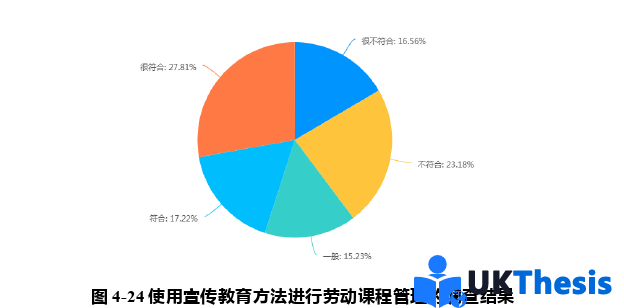

实践中,以沈阳市5所小学为样本展开调研,精准定位了劳动课程管理在管理主体、管理内容、管理过程和管理方法等方面存在的问题,如决策层职责模糊、课程目标认知不清等,并基于此提出的改进策略具有较强的可操作性,有望为其他城市小学提供有益借鉴,助力劳动课程从规划、实施到评价各环节的落地与优化,切实提升小学生的劳动素养与实践能力。

然而,本研究也存在一定局限性。在研究范围上,仅以沈阳市5所小学为研究对象,虽能反映部分城市小学的共性问题,但可能无法全面涵盖不同地区、不同规模城市小学劳动课程管理的差异。在研究方法上,虽综合运用多策研究方法,但可能在数据收集的广度与深度上仍有提升空间。未来研究可进一步扩大样本范围,涵盖更多城市及不同类型小学,同时运用更丰富的研究方法,如案例研究、行动研究等,深入探究劳动课程管理的有效模式。此外,随着教育政策的更新和教育环境的变化,劳动课程管理也将面临新的挑战与机遇,后续研究需持续关注并及时跟进,为推动城市小学劳动课程管理的不断完善提供持续的理论支持与实践指导,以更好地实现劳动教育的育人目标,促进学生全面发展。

参考文献(略)